Commentary

中国はなぜ米中関税戦争に勝利したのか?

中国の貿易相手の多角化が奏功

一方、米国の対外政策には、省庁間の調整が欠如し、独断的な措置が見られる傾向がある。実際、今回の米中妥結直後に、米国商務省は突如として、ファーウェイ製AIチップの中国まで含む全世界での使用禁止令を発表した。これが前記の米中合意を仕切った米財務省への対抗意識に基づくものであるという憶測も飛び交ったが、中国はこれを「合意違反」として強く抗議し、その結果、米商務省は「禁止」から「安全性の提示」へと文言を軟化させた。

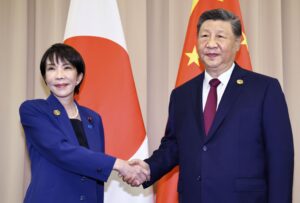

第3に、第1次関税戦争時には、中国高官が頻繁にホワイトハウスを訪問し、早期の合意形成に努めていたのに対し、第2次関税戦争においては、米高官、さらにはトランプ本人に対しても約1か月間にわたり交渉の機会を与えず、結果的に「ついでの会談」として第三国での交渉を実現させた。これにより、最終的に中国側にとってより有利な合意内容を引き出すことに成功したとも言える。

この8年間で、中国はどのようにしてこうした外交的自信を獲得したのか。その根拠は一体どこにあるのか。

中国はなぜ自信満々なのか?

第2次関税戦争における米中関税戦の初戦では、中国が優勢だったと、各国の世論は概ね認めている。その理由としては、習近平の「メンツ」を重んじる姿勢、中国人の我慢強さ、トランプおよび米国人の忍耐力の乏しさ、などが論じられている。しかしここでは、そうした測りにくい人的要因は脇に置き、できる限りデータに基づいて検証してみたい。

実際のところ、中国経済およびその対外貿易における米国依存度は、一般に思われているほど高くない。米国商務省が公表した2024年の米中貿易のデータを見てみよう。

1.中国の対米輸入は国産品および他国からの輸入で代替可能

中国の対米輸入は1,445億ドル(1ドル=150円とすると約2兆2,000億円)であり、その内訳は主にエネルギー、農畜産物、機器機械である。しかし、これらはすべて中国にとって、国産または他国からの輸入によって代替可能である。中でも機器機械については、中国国内で生産が難しい品目の多くが、すでにバイデン政権下で対中輸出が禁止されている。これまで中国が国産品で代替可能なのにあえて米国から輸入してきたのは、主に米中関係への配慮によるものであった。

したがって、米国からの輸入を停止すれば、米国にとっては損失となる一方で、中国にとっては国内の供給・消費を喚起する効果がある。2024年の中国の対米輸入のうち、エネルギー147億ドル、農畜産物134億ドル、合計281億ドル分は、2025年にはロシアやブラジルなどの南米諸国から、より安価に代替輸入が可能と見られる。残りの約1,100億ドルの機器類についても、ほぼすべて国産品での代替が可能である。したがって、中国が125%の「相互関税」をかけ、米国製品の輸入をゼロにしたとしても、中国側にとってはむしろ利益となる可能性がある。

なお、「半導体があるではないか」「米国から輸入できなくなったら困るのでは」との見方もあるが、米国企業製の半導体の大半は台湾などで製造されており、米国からの輸入には該当しない。ゆえに「相互関税」の対象外である。