Commentary

中国はなぜ米中関税戦争に勝利したのか?

中国の貿易相手の多角化が奏功

中国外交部(外務省)は2025年4月29日、史上初となる映像による広報を発表した。「跪(ひざまず)かず、退かず」と題されたこの広報映像では、冒頭に1980年代の「プラザ合意」や「日米半導体協定」、さらに21世紀に入ってからのフランス・アルストム社CEOの逮捕(2013年)、ファーウェイ副会長の孟晩舟逮捕(2018年)といった映像資料を用い、米国の覇権主義的行動に対する批判を展開した。これに対し、中国は国家主権と世界の正義を守るために、「跪かず、退かず」に戦うことを誓い、さらには各国にも共闘を呼びかけた。

「やられたらやり返す」米中報復関税

トランプ政権は大統領令に基づき、2025年2月4日および3月4日より、中国からの全ての輸入品に対し、それぞれ10%ずつ、合計20%の追加関税を課す措置を実施した。さらに4月5日からは、世界各国に対し「ベースライン関税」として10%を、また4月8日からは57カ国に対し、米国の対外貿易赤字に基づく計算により、「相互関税」と称する追加関税を導入した。これにより、ベースライン関税を含めて、例えばEUには20%、日本には24%、中国には34%の関税が課されることとなった。これに加えて、鉄鋼、アルミニウム、自動車に対しては、一律25%の輸入関税も上乗せされた。

各国は米国に対し、速やかに交渉を申し入れたが、中国のみは、米国から関税が課されるたびに、ほぼ同等の報復関税を即座に発動した。トランプ政権は2018年の第1次関税戦争と同様、中国に対し強硬姿勢をとったが、今回はその関税率をさらに引き上げ、第2次関税戦争では、相互関税34%を一挙に125%へと引き上げた。中国もこれに即応し、同率の125%へと報復関税をやり返した。

以上より、2025年4月時点までの米中関税戦争の構図は、米国側が中国に対して課した2月・3月の合計20%および4月の相互関税125%で合計145%、中国側が米国に対して課した2月・3月の主要輸入品への10~15%および4月の相互関税125%で合計135~140%に達した。

中国外交部は、かかる高率関税が実質的に禁輸レベルに達したとし、トランプ政権によるさらなる引き上げには応じる意味がないとして、これを無視する方針を声明した。さらに中国政府は、米国高官およびトランプ本人からの接触・交渉の申し入れに一切応じず、「中国と接触している」「電話をした」などの情報についても、「事実無根」と公然と否定し、相手国が屈辱と感じることをも厭(いと)わず、あえて米国を「干上がらせる」戦略を採った。1か月後の5月9日から、中国の何立峰副首相はスイスおよびフランスを訪問中に、5月10日および11日に同地を訪れたスコット・ベッセント米財務長官と第3国で会談する形式を採用し、5月12日には両国により「米中ジュネーブ経済貿易協議共同声明」が発表された。それにより、米中双方は「相互関税」を125%から34%へと引き下げ、その34%のうち24%分の実施を90日間延期し、その間にさらなる交渉を行うことで合意した。以上の結果、5月12日以降における米中間の上乗せ関税は、4月時点の米国による対中関税145%、中国による対米関税135~140%から、それぞれ約30%対20~25%へと大幅に低下した。

さらに、第1次米中関税戦争期(2018–2020)において、2020年2月に発効した『第1段階米中経済・貿易協定』に基づく関税率も勘案する必要がある。同協定では、相互の平均関税率が19.3%であったとされる(出典:https://forum.j-n.co.jp/narrative/7876/)。これを加味すると、2025年5月時点での米中間の平均関税率は、概ね49.3%対39.3~44.3%となる。

前例となった「相互関税」方式

以下では、第1次関税戦争(2018~2020年)と現在進行中の第2次関税戦争とを比較することで、両国の政策過程における変容の一端を明らかにしたい。

まず米国については、以下の二点が注目される。

第1に、トランプ政権第1期における関税戦争は、ほぼ中国に限定されたものであったのに対し、第2期における現在の関税戦争は、当初から全世界を対象とする「関税世界大戦」と化している点である。

第2に、第1次関税戦争において米国が課した上乗せ関税率は最大で25%であったが、第2次関税戦争では、国別に異なる「相互関税」が導入され、その中でもカンボジアには最大49%が課されるなど、より高水準かつ選別的な政策が採られている。

次に中国については、以下の点が重要である。

第1に、中国は一貫して、米国からの関税措置に対し即座に報復関税を発動してきた。こうした姿勢は、現在の国際政治経済環境を一定程度形成する要因となっている。損得の評価は別として、その事実を正確に認識することが必要であろう。

2018年3月、トランプ政権は全世界に対し、鉄鋼に25%、アルミニウムに10%の追加関税を一律に課す方針を公表した。当時、中国から米国への鉄鋼・アルミの輸出は、前オバマ政権下ですでに制限措置が講じられていたことから、わずか年間28億ドル程度と限定的であった。そして、トランプ関税の主な対象はOECD諸国であったので、中国は、この「内輪もめ」を静観することもできたはずであるが、なぜか率先して世界で最初の、かつ唯一の報復国としてトランプ政権と正面から衝突する道を選択した。

結果として米中間の関税合戦は激化し、2018年から2019年を経て、2020年1月15日にようやく『第1段階経済・貿易協定』が締結された。その直後の1月22日、トランプ大統領はスイス・ダボスで開催された世界経済フォーラムにおいて、「同時に中国とEUの両方と貿易戦争を行うつもりはなかったが、今や中国とは合意に至ったため、EUと合意ができなければ自動車に25%の追加関税を課す」と発言した。ところが翌23日、中国・武漢にて都市封鎖が発令され、世界はCOVID-19(新型コロナウイルス)のパンデミックに突入することとなり、トランプの自動車関税戦を発動させる場合ではなくなった。

第1次関税戦争期において、旧時代のビジネスマン的思考を持つトランプは、鉄鋼・アルミ・自動車を「米国製造業復興の象徴」と位置づけ、主にOECD諸国(欧州、日本、韓国、カナダ、メキシコ)をターゲットに据えていた。ところが、中国が自ら主要対抗国として関税戦争に正面から参戦したことで、米中間の対立は、関税戦、経済戦、技術戦、さらには政治戦にまで拡大した。そしてこの対立は、米中という二大超大国を軸とした国際競争の新時代の幕開けを早めることとなった。この「早すぎた幕開け」は、米中両国、ひいては国際社会全体にとって本当に有益だったのかは、改めて検討すべき課題である。

第2に、第1次関税戦争時には、中国は「対等」や「平等」といった原則を堅持し、米国と2年にわたり粘り強く交渉を続けた。トランプは、おそらく欧日韓との自動車関税戦に早く移行していくためであったと思われるが、結果的に、米中双方の平均関税率を19.3%に設定することで妥結を見た。当初は米国側が一方的に関税を課したものであったが、最終的には「相互関税」という対等の形に落ち着いた。

この「相互関税」方式は前例となり、第2次関税戦争においても、いわゆる「パス依存(path dependence)」の論理により、トランプ政権は再び「相互関税」を採用するに至ったのではないかと推察される。そして今回も、中国側は粘り強く米国との対等・平等の原則を貫く中で、進んでワシントンではなく第三国での会談までトランプに受け入れさせ、交渉の結果として、34%対34%の相互関税、そのうち24%対24%分を90日間延期するという対等の形の合意に至った。

このように、中国は米国との間において「対等・平等」を原則とする関係構築を貫き、現在ではその原則が一種の「ルール化」されつつあると言える。

一方、米国の対外政策には、省庁間の調整が欠如し、独断的な措置が見られる傾向がある。実際、今回の米中妥結直後に、米国商務省は突如として、ファーウェイ製AIチップの中国まで含む全世界での使用禁止令を発表した。これが前記の米中合意を仕切った米財務省への対抗意識に基づくものであるという憶測も飛び交ったが、中国はこれを「合意違反」として強く抗議し、その結果、米商務省は「禁止」から「安全性の提示」へと文言を軟化させた。

第3に、第1次関税戦争時には、中国高官が頻繁にホワイトハウスを訪問し、早期の合意形成に努めていたのに対し、第2次関税戦争においては、米高官、さらにはトランプ本人に対しても約1か月間にわたり交渉の機会を与えず、結果的に「ついでの会談」として第三国での交渉を実現させた。これにより、最終的に中国側にとってより有利な合意内容を引き出すことに成功したとも言える。

この8年間で、中国はどのようにしてこうした外交的自信を獲得したのか。その根拠は一体どこにあるのか。

中国はなぜ自信満々なのか?

第2次関税戦争における米中関税戦の初戦では、中国が優勢だったと、各国の世論は概ね認めている。その理由としては、習近平の「メンツ」を重んじる姿勢、中国人の我慢強さ、トランプおよび米国人の忍耐力の乏しさ、などが論じられている。しかしここでは、そうした測りにくい人的要因は脇に置き、できる限りデータに基づいて検証してみたい。

実際のところ、中国経済およびその対外貿易における米国依存度は、一般に思われているほど高くない。米国商務省が公表した2024年の米中貿易のデータを見てみよう。

1.中国の対米輸入は国産品および他国からの輸入で代替可能

中国の対米輸入は1,445億ドル(1ドル=150円とすると約2兆2,000億円)であり、その内訳は主にエネルギー、農畜産物、機器機械である。しかし、これらはすべて中国にとって、国産または他国からの輸入によって代替可能である。中でも機器機械については、中国国内で生産が難しい品目の多くが、すでにバイデン政権下で対中輸出が禁止されている。これまで中国が国産品で代替可能なのにあえて米国から輸入してきたのは、主に米中関係への配慮によるものであった。

したがって、米国からの輸入を停止すれば、米国にとっては損失となる一方で、中国にとっては国内の供給・消費を喚起する効果がある。2024年の中国の対米輸入のうち、エネルギー147億ドル、農畜産物134億ドル、合計281億ドル分は、2025年にはロシアやブラジルなどの南米諸国から、より安価に代替輸入が可能と見られる。残りの約1,100億ドルの機器類についても、ほぼすべて国産品での代替が可能である。したがって、中国が125%の「相互関税」をかけ、米国製品の輸入をゼロにしたとしても、中国側にとってはむしろ利益となる可能性がある。

なお、「半導体があるではないか」「米国から輸入できなくなったら困るのでは」との見方もあるが、米国企業製の半導体の大半は台湾などで製造されており、米国からの輸入には該当しない。ゆえに「相互関税」の対象外である。

2.対米輸出がゼロになっても、中国にとって大きな損失にはならない

2024年の中国の対米輸出は4,389億ドル(約6兆6,000億円)であり、たとえこれに125%の「相互関税」が課されても、中国にとっての損失は限定的である。

(1)2025年第1四半期の対米輸出は1,156億ドル(前年同期比4.5%増)であり、これを2024年の総額から差し引くと、残りは3,233億ドルとなる。

なお、対米輸出総額の約30%(約1,300億ドル)は、米国企業が自国市場向けに中国で製造したものである。米国が中国から輸入している主要3品目、すなわちスマートフォン、ノートパソコン、リチウムイオン電池などが該当する(ブルームバーグ、5月20日)。米政府はこれらに相互関税を適用していない。従って、仮に2025年4月から対米輸出が停止するとすれば中国の輸出は約2000億ドル減少することになる。他方で、中国は米国に対して報復関税を課すため、前述のように1100億ドルの機器類の輸入は国産品によって代替されるだろう。結局、米中貿易戦争によって純輸出が900億ドル減少する程度にとどまる。

(2)第1次関税戦争時、米国のエリート層が「デカップリング(経済分断)」という造語を流布させた一方で、ホワイトハウスは「デカップリングはしない」と述べてきた。しかし中国は米国を甘く見ることなく、科学技術から製造・販売に至るまで、対米依存の見直しを急速に進め、対米デカップリングに本気で取り組んできた。その結果、輸出面では非米国市場を着実に開拓してきた。

第2次関税戦争のトランプ関税税目が全部出されてからの25年4月の中国の輸出実績を見てみると、輸出総額は前年同期比8.1%増、対米輸出は21%減だった。一方で、東南アジア向けは21%増、EU向けは8%増と大幅に伸びている(中国海関総署)。

「米国に輸出できなくなった製品が他地域に流れた」との報道もあるが、トランプ関税が発表されてすぐに他国との新規契約・物流調整が成立するわけではなく、少なくとも2か月はかかると見られる。したがって、2025年4月の輸出急増は、実際には過去8年間にわたる非米国市場の開拓が、関税戦争の勃発タイミングに間に合った結果であり、大きな成功と言える。

アセアン(ASEAN、東南アジア諸国連合)およびEUは現在、中国の最大および2番目の貿易相手である。かつては米国とEUが中国の貿易相手の双璧(そうへき)であったが、2018年のトランプ関税戦争以降、アセアンが2020年から最大の貿易相手となった。中国・アセアンの貿易総額は、これまで20年間年平均11%のペースで拡大し、2024年に9%増の1兆ドルに肉薄する約9823.4億ドル(6.99兆人民元=約150兆円)に達した。このうち中国対アセアン輸出は5865.2億ドルで13.4%増となり、同期の中国の対米輸出(4,389億ドル)を約25%(1,476億ドル)上回っている(中国税関総署)。

さらに、2024年には中南米、アフリカ、中央アジア5カ国、中東欧諸国との貿易増加が、増加率全体の60%近くを占めており、アセアンやEU以上に今後の成長余地がある(出典:https://project.nikkeibp.co.jp/bpi/atcl/column/19/012700551/)。

つまり、中国が開拓してきた非米国市場は、対米デカップリングによる損失を補って余りある力を備えている。

(3)仮にトランプ関税が中国のみに適用されるのであれば、理論上、米国企業は他国から低関税で輸入する選択肢がある。しかし実際には、トランプ関税はすべての貿易相手国に対して高関税を課しており、米国企業にとっては質・量・価格面で最も有利な相手国を選ぶしかなく、それは結局、中国という選択肢に戻ることになる。

トランプは2025年6月末から、インド製のiPhoneにも25%の関税を課すと表明した(5月23日)。アップルは対中関税を回避するために、対米輸出分の生産を中国からインドに移そうとしていたが、この発表により、その方針も頓挫する可能性が高い。

中国が近年、東南アジア、南アジア、アフリカ諸国に生産拠点を分散し、米国への間接的な輸出ルートを確保しているとの指摘もある。だが、これらの国々は中国から中間財を輸入しなければ生産が成り立たない。例えばベトナムでは、製造に使う中間財の約6割を中国から輸入しているという。米国はこうした国々に対し、高関税の脅しによって原産地規則の厳格化や迂回輸出ルートの封鎖を求めているが、それに応じれば製造の質・量・コストの保証が困難になる。

確かに2018年以降、中国からの製造業の一部の海外移転は続いている。しかし、それは同時に中国主導のグローバルな産業サプライチェーンの展開でもあり、その結果として、輸出の急拡大、供給網の強靭(きょうじん)化、諸国との利益共有、関係の緊密化が進んでいる。習近平の言葉で言えば「人類運命共同体の建設」「一帯一路の推進」が前進していると言えよう。

現在、約130カ国が中国を最大の貿易相手国としており、それ以外の国々も中国を第2、第3の貿易相手国としている(中国海関総署、2024年)。モノ消費よりもサービス消費の比率が高い米国市場と比べて、中国は世界最大のモノ消費市場でもあり、各国がその中国を犠牲にして、関税搾取をしてくる米国に追随する理由は見当たらない。

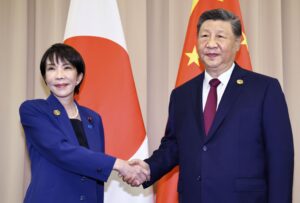

日本は世界のなかでも国民の中国への好感度が最も低い国であるが、そんな日本でさえも「中国に対抗する経済圏に参加するよう求める米国の動きに対し、抵抗する意向を示していると、現職および元当局者が明らかにした」そうである(https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-04-24/SV7ZACDWRGG000)。ただ、そのような事実を日本のメディアは伝えようとしない。

オーストラリアの例も挙げておこう。ファレル貿易相は「オーストラリアン・ファイナンシャル・レビュー」紙のインタビューで次のように語っている。「中国は我が国最大の貿易相手国であり、対中貿易は対米貿易の10倍も重要だ。われわれは中国との貿易を減らすのではなく、むしろ増やそうとしている。われわれは米国人の意向ではなく、オーストラリアの国益に基づいて中国との関係を決定する」(2025年5月15日)。2024年のオーストラリアの対中輸出は2,120億豪ドル(約19兆6,500億円)に達し、対米輸出はわずか370億豪ドル(約3兆4,300億円)にとどまっている。

続く「「三冠王」中国の課題――「自信を支える底力」に求められる改革」では、中国の経済発展の特異性と将来の課題を紹介する。