Commentary

習近平長期政権が抱えるリスク

競争者・後継者不在の指導部を読み解く

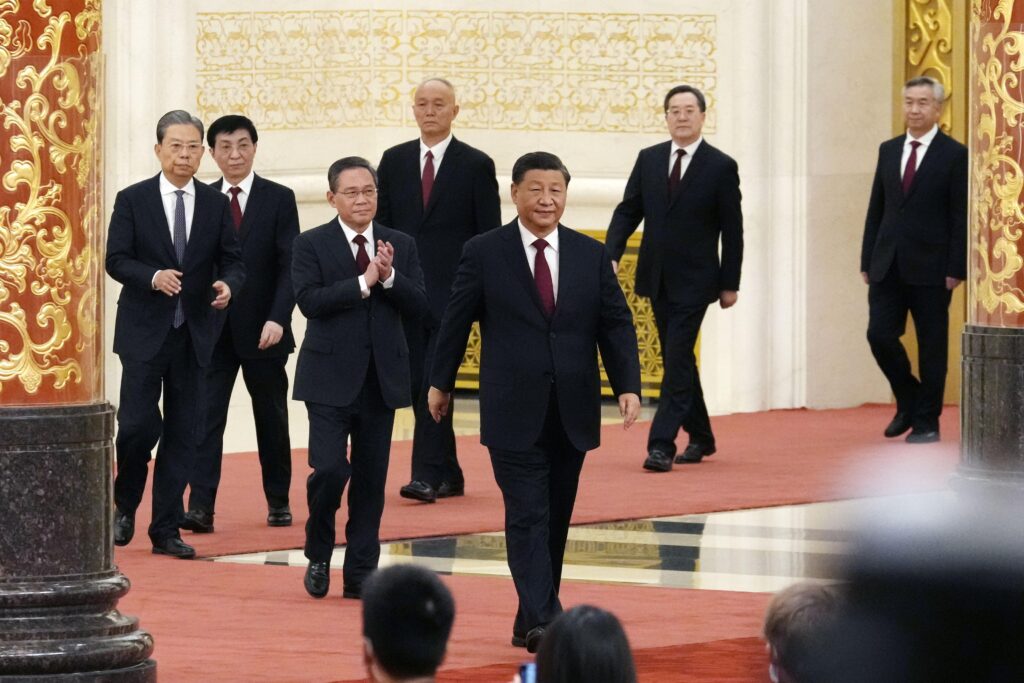

2022年の党大会を経て、習近平は異例の三期目の政権を勝ち取った。それに伴って、従来の慣習が次から次に打破され、中国政治の予測可能性が急速に低下している。最高指導部である政治局常務委員会には習近平の後継者となる人物がおらず、習近平は2027年の第21回党大会においても最高指導者に留任する可能性が高い。また、これまで数十年にわたって維持されてきた68歳定年の不文律(党大会時に68歳を超える者は留任しないという慣習)の崩壊も重要である。現時点では、習近平を含め68歳を超えて中央委員にとどまっている例は少数ではあるが、すでに生じている。次の党大会でさらに増えるのか、それとももはや定年の不文律が完全に撤廃されるのかは現時点では明らかではない。1959年生まれの李強(りきょう)総理や、1955年生まれの蔡奇(さいき)は、従来の定年ルールに従えば次の党大会後に引退する。しかし、習近平が彼らを留任させる可能性は当然考えられる。何より重要なのは、習近平がいつまで最高指導者を務めるのかが明らかでないという問題だ。従来の二期十年という慣習がすでに打破され、定期的な権力交代は過去のものとなった。次の権力交代時期が不明であることに伴うリスクは大きい。本稿では、長期政権となった習近平が抱える問題を簡単に整理したい。

政策の硬直化リスク

習近平政権の下で、中国共産党政権は急速に個人支配化が進んでいる。個人支配体制の最大のリスクは、政策決定の権限が過度に個人に集中することである。政策をめぐる議論がおざなりにされ、最高指導者の誤った政策判断を糺(ただ)すことが難しくなる。毛沢東時代の大躍進政策や文化大革命は個人支配体制の失敗の典型例である。

習近平政権でもそのようなリスクが顕在化している。役人たちは指示待ちし、習近平の判断なしには物事が進まないという状況が生まれている。2019年末に発生した新型コロナウイルスの感染拡大に対して、2020年初、湖北省と武漢市は有効な対策をとることができなかった。1月20日に習近平の指示が伝えられると、武漢市の都市封鎖、公共交通の停止など強制的かつ大規模な封じ込めが行われた(注1)。

習近平の人脈の質的変化が政策決定過程にどのような影響を与えているのかについて、断定的に論じるには情報が不足している。指導部内抵抗勢力はおらず、政策決定において習近平個人の世界観や政策選好がこれまで以上に決定的な要因となることは間違いない。王岐山(おうきざん)や栗戦書(りつせんしょ)、陳希(ちんき)、劉鶴(りゅうかく)などの同世代の友人が引退したことで、習近平が旧(ふる)い部下に囲まれ、イエスマンばかりになってしまうというリスクが考えられる。それが正しければ、政策の硬直化リスクがこれまで以上に高まることとなる。

しかし、習近平とその追従者たちの関係が実際にどのようなものであるのかは必ずしも明らかではない。親密であるからこそ信頼しあい、部下が習近平に諫言(かんげん)できる可能性もある。2022年冬、中国は厳しい外出制限を伴う都市封鎖で知られるいわゆるゼロコロナ政策を突如放棄した。感染力の強いオミクロン株を封じ込めることが事実上不可能だったことに加え、経済へのダメージも大きかったことなど、この政策転換にはいくつかの要因があるものの、習近平の判断があったことは間違いない。ロイター通信は、この政策転換において、李強が決定的な役割を果たしたと報じた(注2)。他社はこの報道に追随しておらず、これが事実であるのかは不明だが、一連の政策転換において、党の序列二位の李強の役割がなかったとは考えられない。李強が習近平に政策転換を求めた可能性は十分考えられる。

第三期習近平政権において、習近平の権力集中による政策硬直化リスクは間違いなくある。一方、習近平と部下たちの信頼関係によって、それをある程度解消する可能性もあることは否定できない。とはいえ、現時点では、経済政策や台湾政策、国家安全に関わる政策などをみるに、必ずしも全体としてよく調整されたバランスの取れた政策を打ち出せていないような印象を受けるのも事実である。