Commentary

中国社会の自己認識と改革開放史研究

改革開放を歴史化する新たな潮流を読み解く

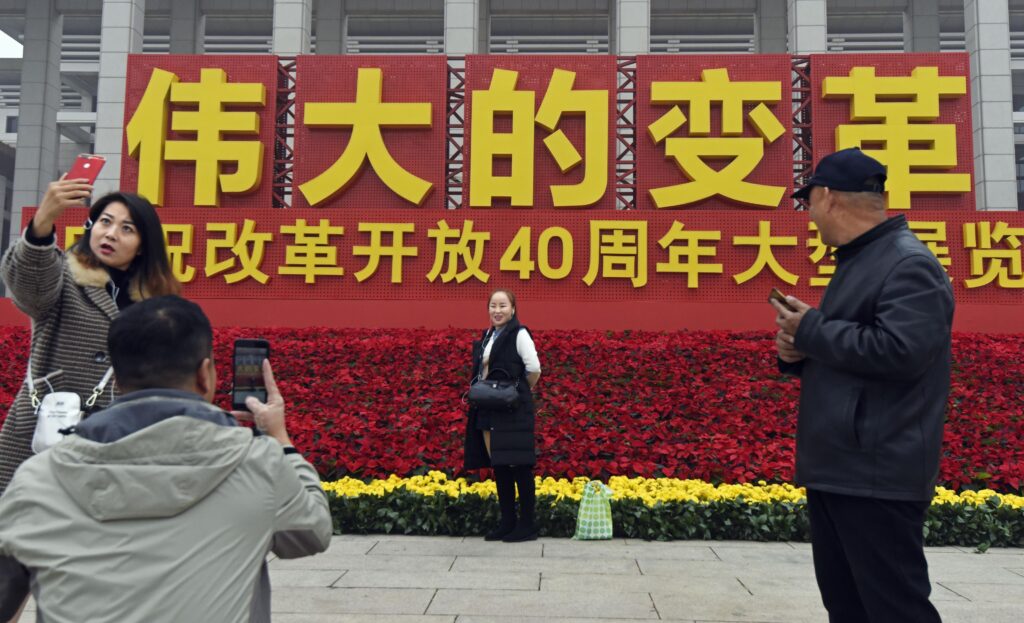

現在、中国の人たちは、どのような社会的雰囲気のなかで日常生活を送っているのだろうか。その感覚的な雰囲気を正確に把握することは、現地に分け入ってミクロに観察したとしても、あるいは、海外から一定の距離をとってマクロに観察したとしても、いずれも難しいのだろう。なぜなら、中国研究者が繰り返し言及してきたように、中国はいつの時代も単線的にはとらえられない様々な物語を内部に秘めているからである。だからこそ、中国研究者は、それぞれの中国へのアプローチ方法を絶えず点検しながら、多方面から中国を分析するほかない。

とはいえ、中国の人たちが身を置いている社会的雰囲気を少しでも嗅ぎとりたいというのが、とりわけ海外にいる中国研究者の性(さが)である。そこで、「中国は改革開放史をどう認識しようとしているのか」という学術的な観点から、その一端を浮かび上がらせてみたい。いや、この「浮かび上がらせる」という表現は、もしかしたら研究者の傲慢さを示しているのかもしれない。より率直に言えば、このような学術的な観点が現在と将来の中国社会を観察する際のポイントになり得ることを解説したい、ということである。

改革開放史は、党の学習用テキスト『改革開放簡史』や『中国共産党簡史』によると、1970年代後半から現在および近未来を含む時期とされる。その改革開放史がどう研究されているのかを考えたところで社会的雰囲気を嗅ぎとれるはずがない、という冷めた反応もあるだろう。学問と社会、学者と大衆が一体化しているわけではないからである。しかし、この一般論が認められるにしても、改革開放史だけはやはり別格である。というのも、中国の経済発展の源泉が改革開放にあることは周知の事実であり、中国の研究者がその歴史をどのように認識するのかは、中国社会が自己をどのように認識するのかとほぼ同義だからである。

改革開放史の特別な意味

胡錦濤時代から習近平時代に移行した中国は、「四史」と呼ばれる自国史、すなわち、党史・「新中国」史・改革開放史・社会主義発展史を重んじるようになった。とりわけ、この傾向は、中国共産党の結党100周年(2021年)を機に強まった。大胆に要約するならば、中国共産党は、中国共産党史(党史)を中核に据えた中華人民共和国史(「新中国」史)を正史とみなし、とりわけ、中国を豊かにした改革開放史を社会主義発展史の一過程として解釈しようとしている、ということである。ここから分かるように、改革開放史は、中国政治において特別な意味を持つようになった。

この政治的な歴史観は、中国社会を広く覆っている。中国の人びとは、この党の歴史観に日常生活レベルで接触している。たとえば、「四史」の枠組みを導入した学校の歴史教育がその典型であろう。改革開放史は、中国社会においても特別な意味を持つようになった。

中国における改革開放史研究の潮流の変化

それでは、改革開放史とは、どのようなものなのだろうか。その理解の基盤となっている中国の学術界の大まかな流れを振り返ってみよう。ちなみに、「四史」が強化された2021年前後に、北京大学は中華人民共和国史研究センターを、南京大学は「新中国」史研究院を、上海の華東師範大学は「社会主義の歴史と文献」研究院を新設し、各地の大学も類似の研究機関を設置した。そして、それらのなかには、改革開放史に重点を置く研究機関もある。たとえば、華東師範大学の「社会主義の歴史と文献」研究院は、『社会主義歴史研究動態』を2023年から発行し、中国側の改革開放史研究の最新動向を丁寧に紹介している。この学術誌は、中国の改革開放史研究の動向を知りたい海外の中国研究者にとって、貴重な情報源の一つになっている。

中国の改革開放史研究にとって最も重要な史料は、中国共産党中央文献研究室が2004年に編纂(へんさん)した『鄧小平年譜(1975-1997)』(上下)である。鄧小平の「改革開放の総設計師」というイメージは、この年譜によって、中国社会でほぼ定着した。

その後、中国共産党は、二つの重要な党史テキストを編纂した。一つが『中国共産党の90年』全3巻(中共中央党史研究室、中共党史出版社・党建読物出版社、2016年)であり、もう一つが『中国共産党の100年』全4巻(中央党史和文献研究院編、中共党史出版社、2022年)である。

普通に考えれば、党史テキストの内容は、よほどのことがない限り、わずか6年では変化しない。ところが、予想に反して、この二つの党史テキストには見逃せない変化がある。しかも、その変化は改革開放史の評価と大きく関わっている。

私が2023年に東京に招聘した孫揚氏(南京大学歴史学院准教授)のご教示によれば、次のとおりである。『中国共産党の90年』は、鄧小平時代に続く江沢民・胡錦濤時代を「改革開放および社会主義現代化建設の新時代」として確定させた。ところが、『中国共産党の100年』は、「改革開放および社会主義現代化建設の新時代」の後ろに、中国共産党第18回全国代表大会(2012年)以来の歴史を「中国の特色ある社会主義の新時代」として追加し、この時代の改革開放の成果と変革を重視するようになった。

このような変化は、現在の政治リーダーである習近平の政治的意図と彼の歴史観を体現したものであり、自身を「改革開放の総設計師」と評される鄧小平と同列に扱いたい意思の表れだと考えられる。確かに、中国共産党第19期6中全会(2021年)は「第三の歴史決議」(「党の百年間の奮闘に関する重大な成果とその歴史的経験に関する中共中央の決議」)を採択し、鄧小平に関する記述量を減らすなどして、毛沢東と鄧小平と習近平を対等に扱おうとした。そのため、翌年に発行された『中国共産党の100年』は、鄧小平時代の改革開放の問題点(社会矛盾)を習近平時代の改革開放の新たな政策(「共同富裕」)によって乗り越えようとしていると中国社会にアピールしたかったのだろう。

以上のような改革開放史研究の変化を「習近平時代を政治的に高く評価しようとしているに過ぎない」として一蹴することは、簡単である。しかし、もしかしたら中国の研究者たちは、改革開放史の問題点も含めて学術研究を客観的に展開できる条件を少しずつ獲得しているのかもしれない。このような兆(きざ)しが今後どのように現れてくるのかは、海外から中国社会の現状を観察する際に、一つの重要な手がかりになるだろう。

改革開放史研究をめぐる国際学術交流

現在、世界の多くの中国研究者は、改革開放の実際の起点が1970年代後半ではなく1970年代前半にあること、改革開放という中国語が正式に初めて使われたのが1980年代前半であること、改革開放が実際に軌道に乗ったのは1990年代前半であることを共通の理解としつつある。このような学術的理解は、実は、中国社会の一般的な改革開放に対するイメージ――ただし起点に関するイメージを除く――とも重なるものである。上述の孫揚氏の見立てによれば、中国の多くの人たちが真っ先に思い浮かべる改革開放とは、文化大革命(1966-1976年)後の約30年間、とりわけ1980年代から1990年代の時期だ、とのことである。

だからこそ、中国の研究者が現在までの約50年の改革開放史を一気に歴史化することは難しいにしても、中国の研究者たちが、中国社会の一般的な理解に基づいて、まずは1970年代から1990年代までの改革開放史を学術的に紐解(ひもと)いていけば、その取り組みは、日本を含む世界の中国研究に刺激を与えると同時に、世界の中国研究者が改革開放史をグローバルヒストリーのなかに位置づけようとする機運をますます高めていくことになるだろう。

もちろん、グローバルヒストリーとして改革開放史を理解することは、中国の研究者を介して、即座に中国社会に受け入れられるわけではない。なぜなら、ここまで確認してきたように、中国には中国の改革開放史に対する独自の論法があるからである。

ところが、である。私たち海外の中国研究者が中国の改革開放史研究を丁寧に確認すると、日本や欧米圏の問題関心にも通じる整理・分析・考察が随所に散りばめられていることに気づかされる。

たとえば、中国の一部の研究者は、改革開放に大きく貢献した経済学者呉敬璉(ごけいれん、1930年-現在)に対して、日本や欧米圏の中国研究者と足並みを揃えるかのように高い関心を示している。それを物語るかのように、『呉敬璉文集』(呉敬璉〔兪可平主編〕、中央編訳出版社、2013年)が出版された。この呉敬璉という経済学者は、1980年代の経済改革モデルには、改良型ソ連モデル(ポスト・スターリン時代の計画経済モデル)、旧東欧モデル(市場社会主義モデル)、東アジアモデル(日本を含めた政府主導の市場経済モデル)、欧米モデル(自由市場経済モデル)があり、当時の中国では旧東欧を参照しようとする動きが強まっていたとはいえ、現在から1980年代を振り返ってみると、当時の世界の趨勢(すうせい)が東アジアモデルと欧米モデルへと向かっていたことは明らかだとした。このように呉は、日本や欧米圏の中国研究者には受け入れられやすい改革開放史理解を示し、それ故に、中国社会においては、リベラルな国際派知識人として知られるようになった。

ちなみに、一つだけ細かなことを指摘しておきたい。それは、呉敬璉が中華民国期から中華人民共和国期にかけて経済学を牽引(けんいん)した孫冶方(そんやほう、1908-1983年)や顧準(こじゅん、1915-1974年)から薫陶(くんとう)を受け、その学問的蓄積が彼をリベラルな経済学者へと押し上げていった、ということである。つまり、改革開放史は、かつての民国史の延長線上にも位置づけられる、ということである。『孫冶方文集』(全10巻、孫冶方文集編輯委員会編、知識産権出版社、2018年)が編纂(へんさん)されたことに象徴されるように、中国の一部の研究者たちは、民国史と改革開放史との関連性を意識している。この研究動向には、日本の中国研究者も共感している(「1980年代の中国はソ連・東欧をどう見ていたのか」も参照のこと)。

こうして中国の研究者は、制約のある学術環境下にあっても、国際学術交流の場で、世界の学者と対話可能な改革開放史研究を芽生えさせつつある。それどころか、かつての中国では想定されていなかった学説も打ち出されている。たとえば、中国人民解放軍の元上校で『歴史の軌道を変える――「混乱を鎮めて正常に戻す」から改革開放へ(中華人民共和国史 第10巻)』(香港中文大学中国文化研究所當代中国文化研究中心、2008年)の著者として知られる蕭冬連(しょうとうれん)の学説である。蕭は『道を探す役目――中国の経済改革:1978年から1992年まで』(社会科学文献出版社、2019年)で、中国の改革には実は青写真など存在しなかった、と実証的に述べた。この学説は日本や欧米圏の後追いではあるが(丸川知雄『現代中国経済』有斐閣、2013年、66-67頁)、中国の研究者が中国で提起したこと自体が興味深い。

中国と世界の研究者は、改革開放史をめぐる国際学術交流をますます必要としている。そして、そこで得られた共通の理解が中国社会でどのような化学変化を引き起こすのかを観察することが大切であろう。

参考文献

・孫揚〔横山雄大訳〕「中国における改革開放史の叙述」(『中国――社会と文化』第39号、2024年9月刊行予定)

・中村元哉『改革開放萌芽期の中国――ソ連観と東欧観から読み解く』(晃洋書房、2023年)

・本書編写組編『改革開放簡史』(人民出版社・中国社会科学出版社、2021年)

・本書編写組編『中国共産党簡史』(人民出版社・中共党史出版社、2021年)