Commentary

「中国国民党と中国共産党」宣伝政策の相違点

いまだに根強い誤解と、2つの時期の「不連続性」

中華民国は1911年の辛亥革命によって誕生し、中華人民共和国は1949年の「中国革命」によって成立した。この2つの時期の連続性と不連続性の解明は、中国近現代史研究者にとって、最も優先度の高い学術テーマとなっている。

そのうちの1つである宣伝政策のあり方とその実態は、中華民国期と中華人民共和国期とでは、ずいぶんと異なる。これは、1970年代以来の中華民国史研究の進展、とりわけ日本や台湾や欧米圏での実証研究の進展によってすでに明らかになっている。

ところが、日本の社会では、いまだに一部の間で誤解が広がっている。伝統王朝時代の皇帝専制のイメージが強いせいか、中華民国期のうち、中国国民党(1919年〜現在)が政権を担った1930年代から1940年代の宣伝政策は、「皇帝による上からの情報統制政策をソ連化の装いをまといながらリニューアルしたもの」と拡大解釈され、それが中国共産党(1920年ないしは1921年〜現在)の強靭な宣伝政策を歴史的に支えている、という誤解である。このような歴史解釈は、意図せずして、かつての共産党の歴史観、いわゆる革命中心史観への回帰を促しかねない。なぜなら、共産党の宣伝政策が「かつてに起源を持ち、それを継承したものにすぎない」と解釈されるならば、革命政党としての共産党の宣伝政策は歴史的な正当性を獲得することになるからである。

宣伝政策をめぐる「歴史的不連続性」

たしかに、中国国民党も中国共産党も、1920年代にソ連共産党――ロシア共産党(ボ)や全連邦共産党(ボ)を指す――の影響やコミンテルンの指導を受けて宣伝部を設置し、同部を介して大衆の思想を統制しようとした。また、日中戦争や第2次世界大戦が1930年代後半から1940年代前半にかけて繰り広げられたことから、当時の中国は、他国と同じように、総動員体制の構築を目指した。

しかし、国民党は、そもそも孫文の遺訓「軍政→訓政→憲政」という三段階論を遵守することを宿命づけられていた。そのため、同党は、1930年代から一貫して憲政を準備し、1940年代後半に憲政を実行した。この政治的な大変動に伴って、党による宣伝政策は、党員の利害対立によって強化と緩和の間で揺れ動き続け、相対的に弱められていった。

もちろん、党の組織力の低下が根本的な原因だった。国民党が主管する機関紙でさえ、意思統一がままならない状況だった。検閲制度も党と政府と軍の間で複雑に分断され、実際には混乱が広がっていた。知識人やマスメディア界は、暴力を伴う思想統制におびえながらも、検閲制度のさまざまな矛盾を逆手に取って、自己主張を可能とする空間を巧みに創出した。総動員体制は、日本と比較すれば脆弱であり、少なくとも宣伝政策に注目する限り、貫徹していたわけではなかった。

したがって、もし共産党の宣伝政策が強靭だと主張したいのであれば、その人は、中華民国期と中華人民共和国期の歴史的不連続性にこそ目を向けなければならないだろう。

実は、このようなことを改めて感じさせられる学術企画があった。それは、1980年代後半に趙紫陽が中心となった政治体制改革検討チームの一員に抜擢された呉国光氏(スタンフォード大学上級研究員)による講演会「洗脳から認知戦――中国共産党の宣伝戦略を試論す」である。この講演会は、丸川知雄・東京大学教授が代表を務める「中国学イニシアティブ」の「改革開放期の思想・文学・学術」部会(筆者、鈴木将久・東京大学教授、小野泰教・学習院大学准教授、平井新・東海大学講師)および筆者が代表を務める科研A「中国の改革開放萌芽期の再検討」の研究活動の一環として、2023年11月20日に東京大学駒場キャンパスにて開催された。呉氏を慶應義塾大学特別招聘教授(国際)として招聘している加茂具樹・同大学教授の仲介を得て実現したものでもある。

呉国光氏の専門分野は、現代中国政治史および比較政治学である。華々しい学術成果をあげてきた呉氏は、『権力の劇場――中国共産党大会の制度と運用』(加茂具樹監訳)を2023年5月に中央公論新社から上梓した。本書は、誰もが知っているはずの中国共産党大会を、世界で初めて通史として分析した学術書である。その学術的意義は、計り知れない。

この講演会を拝聴すると、共産党の宣伝政策が国民党のそれと根本的に異なっていたことがますます明らかとなる。共産党の宣伝政策を貫く戦略を洗脳と結びつけることの是非は引き続き学術的に検討されなければならないが、その思想統制が、改革が盛んに論じられた1980年代を除いて、なぜ人びとの大脳にまで届きそうな勢いで実現したのだろうか。このような宣伝政策のあり方と実態は、他国と比較しながら探究されるべきテーマであろう。海外の実証研究によれば、共産党の宣伝政策は、ソ連とも異なるものだった。

ただし、その際に注意しなければならないことは、研究者が客観的に分析する姿勢を貫くことである。この学術的探究が、親中や嫌中といった両極端なイメージを増幅させることなく、中華人民共和国史そのものを実証的に深く解明していくことにつながらなければならない。

自由と宣伝――ある近代中国リベラリストの忠告

ここまで書くと、最後にどうしても、ある歴史的文書に言及したくなる。

それは、近代中国のリベラリストとして胡適と双璧をなす儲安平が、第2次世界大戦終結直後に書き残した「中国の政局」である。

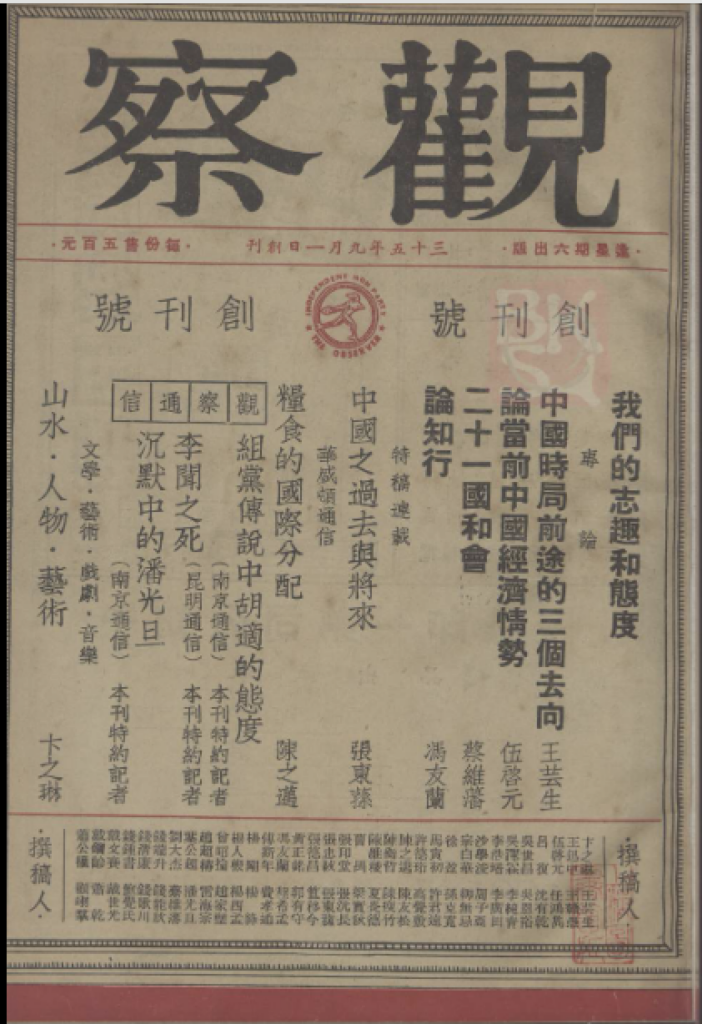

この文書は、リベラルな政論誌『観察』(第2巻第2期、1947年3月8日)に掲載されたものである。とりわけ下記の一節は、色あせていない(砂山幸雄編『新編原典中国近代思想史』第七巻〈岩波書店、2011年〉より一部改変して引用)。

実をいうと、我われは現在自由を争っている。国民党の統治下では、「自由」は依然として「多い」か「少ない」かの問題であるが、かりに共産党が政権をとれば、「自由」は「有る」か「無い」かの問題に変わってしまう。〔中略〕現在の中国の自由主義者は、中国民主同盟と中国民主社会党を除けば、各大学および文化界に散らばっている。この自由主義者の数は多く、質的にも弱くはないが、彼らは散漫で、〔人びとから〕重視されるべき組織をもっていない。これらの人びとが擁している力はただ潜在的な力であり、表立った力ではない。ただ道徳的な権威の力であって、政治的な権力ではない。ただ思想と言論への影響に限定され、政治的行動力ではない。〔中略〕少し先を論じれば、我われの世代は、大概すでに、「自己を犠牲にして、後の世代に幸福をもたらす」ものと定められている。〔中略〕自由主義者は立ち上がることができるし、そうしなければならないのである。これは、彼らが喜ぶか否か、願うか否かの問題ではなく、自由主義者の歴史上の責任問題である。

20世紀半ば以降の中国の宣伝政策を振り返るうえで、記憶に留めておくべき歴史的文書であろう。

参考文献:

・王凌霄『中国国民党新聞政策之研究(1928-1945)』(近代中国出版社、1996年)

・久保亨「東アジアの総動員体制」和田春樹ほか編『岩波講座東アジア近現代通史――アジア太平洋戦争と「大東亜共栄圏」1935-1945年』第6巻、岩波書店、2011年

・蔡銘沢『中国国民党党報歴史研究――1927-1949』(団結出版社、1998年)

・坂元ひろ子『中国近代の思想文化史』(岩波書店、2016年)

・笹川裕史『中国戦時秩序の生成――戦争と社会変容1930~50年代』汲古書院、2023年

・中国出版科学研究所・中央档案館編『中華人民共和国出版史料』全15冊(中国書籍出版社、1995-2013年)

・中村元哉「国民党政権と南京・重慶『中央日報』――戦時から戦後にかけての自立化傾向」波多野澄雄・久保亨・中村元哉編『日中終戦と戦後アジアへの展望』(慶應義塾大学出版会、2017年)

・余敏玲『形塑「新人」――中共宣伝与蘇聯経験』(中央研究院近代史研究所、2015年)

・劉傑・中村元哉『超大国・中国のゆくえ――文明観と歴史認識』第1巻(東京大学出版会、2022年)