Commentary

監修者に聞く――川島真さん

周俊宇著、川島真監修・校訂『日本の植民地統治と台湾人認識』(東京大学出版会、2025年8月)

中国学.comでは、現代中国および中国語圏の関連研究の中から、近年注目すべき著作を出版された著者にインタビューを行ってきました。今回は、『日本の植民地統治と台湾人認識』の監修・校訂者である川島真さんにお話を伺いました。著者の周俊宇さんは、植民地期台湾史・近代日本の台湾認識の専門家で、日本と台湾との学術交流の橋渡し役としても将来を期待された研究者でしたが、2023年に亡くなられました。本書は、周さんの博士論文を底本として川島さんが監修、校正を行い、出版に至った著作です。

問1 まず驚くのが、著者の修士論文が学術書(『党国與象徴――中華民国国定節日的歴史』、2013年)として刊行されたということです。この著書と今回刊行された博士論文のテーマは異なるように見えますが、そこには一貫性があるのでしょうか。あるいは、なぜ日本での研究を望んだのでしょうか。

(川島)台湾では優秀な修士論文が出版されることは間々ありますが、台湾史研究の論文として優秀だと判断されたということでしょう。周さんにとって修士論文の主題とその後の研究とは連続していて、日本に留学した理由はそこにあるわけです。

修士論文では、戦後台湾において「中華民国がいかにして国民を作り上げていったのか」という問いを設定し、祭日(国定休日)を補助線としてその問いについて考察したわけです。修士論文の次に周さんが取り組んだのは、多くの先行研究が取り組んでいる、台湾における台湾認識の形成過程でした。一般的に、台湾における台湾アイデンティティの形成は1920年代になされたとされますが、周さんはこの台湾アイデンティティの形成と近代日本の台湾認識との相互作用について関心を持ったわけです。ところが、そもそも近代日本の台湾認識についての議論が不十分だということを知り、それをまず研究することにしたのです。ですので、この著作の刊行後、周さんはまさにこの著作の内容を踏まえた、台湾人アイデンティティの形成との相互作用を考察するはずであったということになります。

問2 著者は来日後に、いわば第二の研究を始められたわけですね。新しい研究の基軸を打ち出すに当たり、著者はどのような思考的な径路をたどったのでしょうか。

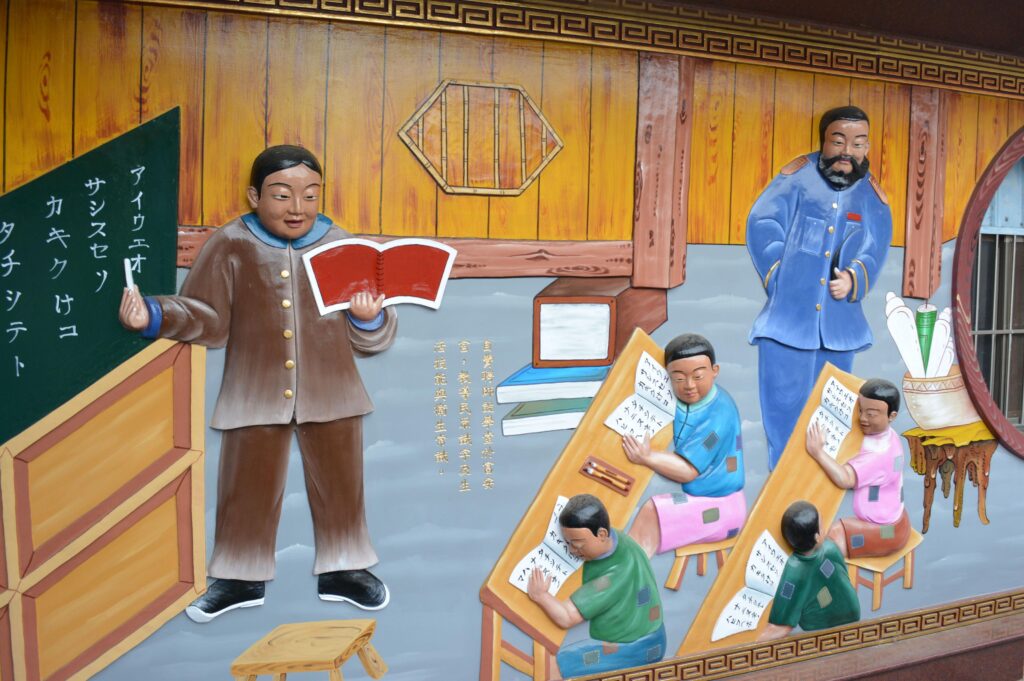

(川島)近代日本の台湾観を扱おうとした周さんは、まず台湾で頻発していたという「土匪(どひ)」をめぐる事例研究から着手したのですが、いくつかの方法論的な「悩み」がありました。当初大きな問題となっていたのは、「日本人」の範囲でした。本土の日本人を扱うのか、それとも台湾在住の日本人にするのか、などといったことです。その中で、周さんは台湾人と直接的に接する日本人たちに焦点を絞っていきました。いわば近代日本の台湾認識の「前線」に位置する人々を対象にしたということです。だからこそ、周さんは修身の科目を台湾人児童に教える日本人教員や、台湾人に接する現場の警察官たちに焦点を当て、彼らの記した文章を史料として近代日本の台湾認識を分析していったわけです。

ただ、それだけだと博士論文全体を貫くthesis(シーシス)にはなりません。そこで「支那民族性」という、いわば縦軸を用いることにしたわけです。日本が植民地統治をするに際して、台湾の人々、特に多数を占める漢族を「支那民族性」という「色眼鏡」を通して認識し、「日本人」と区別しようとしました。とはいえ、日本が台湾を統治する期間が長くなれば、台湾の漢族に中国の漢族とは異なる「民族性」がみられるようにならなければ、統治の成果がないことになります。それで、何かしら「支那民族性」とは異なる要素を台湾の漢族に見出そうとするではないか、という一種の仮説を想定して論文に取り組むことになったわけです。

問3 「支那民族性」というキー概念について伺います。「支那民族性」は日本の中国認識をめぐる議論でよくみられるものです。日中関係史研究でこの言葉が重要になるのはわかりますが、台湾史研究、あるいは日本の植民地史研究にとってこの「支那民族性」というキーワードが重要になった背景は何でしょうか。そして、「支那民族性」という言葉を補助線にして日本の台湾支配を考察する場合、時期や局面に応じてどのような論点が析出され、どのような時期的な変化がみられるのでしょうか。

(川島)近代日本では西洋由来ではありながら「支那民族性」という認識が人口に膾炙(かいしゃ)し、日本版オリエンタリズムと言うべき世界観がみられました。このことは日中関係史ではしばしば指摘されますが、日本の台湾統治に対してもその世界観が関わっているのではないか、と周さんは考えたわけです。これは指導教員である私自身とのやり取りの中で出てきた論点という面もありましたが、周さん自身が史料を読む中で、台湾領有前後の日本では台湾の漢族を「支那民族性」という色眼鏡を通して見ていることが見出されていたということがあります(編集部:関連記事として、金山泰志・高柳峻秀「著者に聞く⑩(前)『近代日本の対中国感情』」、同「著者に聞く⑩(後)」もご覧ください)。

次に、例えば日本が1920年代以降に国際連盟などの場において、日本領有以前から台湾に存在していたアヘン吸引の習慣が、日本の統治を経る過程で次第にその習慣がなくなっていったことを強調していることがありました。これらからヒントを得て、「支那民族性」という色眼鏡を通して台湾を見ていた日本も、台湾統治が進むにつれて、次第に台湾の漢族と中国の漢族との違いを強調しなければならなくなるのではないか、という論点を見出していったのです。これも論理的に考えて得られた議論という面もありますし、史料を通して得られた知見という面もありました。少なくとも1920年代くらいまで、近代日本における「支那民族性」は基本的に否定的に捉えられるものでした。

しかし、1930年代の半ば以降状況が変わることを周さんは史料を読み進める中で気づきます。すなわち、日中戦争が勃発すると、確かに皇民化運動などで台湾人に対する「日本人」同化政策が強化される反面、日本の中国や南洋への侵出、統治に際して、日本人たる台湾人が通訳や案内人、時には現地の行政官にも抜擢されるなどするようになると、台湾人の「支那民族性」こそが有用であるということが、日本により発見されるということ、そう言ったことを周さんは見出したのです。ここでは従来否定的に捉えられた「支那民族性」が肯定的に捉えられるようになったとも言えるでしょう。1920年代に台湾人アイデンティティが形成されるということとは裏腹に、近代日本の台湾人認識は中国の漢族とは異なると言いながらも、中国の漢族と重なりがあることがむしろ有用だと思われるようになったということなのです。

このようにして、周さんの博士論文は「支那民族性」という言葉を縦軸にして、近代日本の台湾認識とその変遷を見出すとともに、その変遷が近代日本の中国人に対する「支那民族性」論と強い関係があることを指摘していったわけです。

問4 「支那民族性」という言葉を手掛かりに日本統治期の台湾を描こうとした著者は、1945年以後、また1949年以後をどのように見ていたのでしょうか。日本から台湾への視線、台湾自身の自己認識との面で日本統治期の論点や課題はどのように継承、断絶されたのでしょうか。あるいは忘却されたのでしょうか。

(川島)すでに記しましたとおり、周さんがこの課題に取り組んだのは、1920年代とされる台湾における台湾アイデンティティの形成過程と、近代日本の台湾認識との間の相互関係を明らかにするためでした。近代日本の台湾認識についての考察を踏まえた周さんが次に取り組むはずであったのは、おそらく台湾人アイデンティティの形成過程との関係性に関する考察でしょう。

ただ、もともと周さんは、戦後台湾において「中華民国がいかにして国民を作り上げていったのか」という問いに取り組んでいたわけですから、戦後についても関心がないはずがありません。もちろん、周さん自身は中華民国、そして日本という統治者側の視点だけで議論が足りると思っていたわけではないはずです。台湾人自身の台湾アイデンティティの形成と近代日本の台湾認識との相互関係を議論しようとしたのがその表れでしょう。

このことを踏まえれば、周さんは博士論文を刊行した後、1920年代に形成された台湾人認識と近代日本の台湾認識との相互関係を検討し、その上でその台湾アイデンティティが、戦後にはどのように継続/変容し、それが中華民国の台湾認識といかなる相互関係を有したのか、という点について議論を深めようとしたのではないかと考えられます。

問5 最後に、特に日本と台湾との歴史的な関係に興味を持っている学生さん(大学生、大学院生)に対して、本書の刊行を通じてどのようなことを期待されるでしょうか。

(川島)最近、台湾については「台湾有事」が話題になったり、また日本との関係でも台湾は「親日」などと言われたりすることがあります。そうした話題に関心を持つことはいいのですが、よく聞く議論の「枠組み(フレーム)」にばかりとらわれずに、本書のようにしっかりと一次史料、あるいはエビデンスを踏まえた議論をすることが大切でしょう。例えば、本書を読み進めると、台湾の人たちは「親日か反日か」というフレームそれ自体に疑問を持つようになるでしょうし、またそもそもどうして台湾は「親日」だなどと言われることになったのか、ということ自体に関心を持つかもしれません。そうした疑問を大切にして、自ら調べて、エビデンスに基づく思考を持ってくれる読者がいるとしたら、周さんもきっと幸福を感じることでしょう。

若くして世を去った台湾の研究者が、命を削って上梓(じょうし)した著作が何を訴えようとしているのか。ぜひ本書を手に取って見ていただければと思います。

川島さん、ありがとうございました。この記事をご覧になって、植民地台湾の歴史に興味を持たれた方は、ぜひ『日本の植民地統治と台湾人認識』を手に取ってみてください。