Commentary

監修者に聞く――川島真さん

周俊宇著、川島真監修・校訂『日本の植民地統治と台湾人認識』(東京大学出版会、2025年8月)

中国学.comでは、現代中国および中国語圏の関連研究の中から、近年注目すべき著作を出版された著者にインタビューを行ってきました。今回は、『日本の植民地統治と台湾人認識』の監修・校訂者である川島真さんにお話を伺いました。著者の周俊宇さんは、植民地期台湾史・近代日本の台湾認識の専門家で、日本と台湾との学術交流の橋渡し役としても将来を期待された研究者でしたが、2023年に亡くなられました。本書は、周さんの博士論文を底本として川島さんが監修、校正を行い、出版に至った著作です。

問1 まず驚くのが、著者の修士論文が学術書(『党国與象徴――中華民国国定節日的歴史』、2013年)として刊行されたということです。この著書と今回刊行された博士論文のテーマは異なるように見えますが、そこには一貫性があるのでしょうか。あるいは、なぜ日本での研究を望んだのでしょうか。

(川島)台湾では優秀な修士論文が出版されることは間々ありますが、台湾史研究の論文として優秀だと判断されたということでしょう。周さんにとって修士論文の主題とその後の研究とは連続していて、日本に留学した理由はそこにあるわけです。

修士論文では、戦後台湾において「中華民国がいかにして国民を作り上げていったのか」という問いを設定し、祭日(国定休日)を補助線としてその問いについて考察したわけです。修士論文の次に周さんが取り組んだのは、多くの先行研究が取り組んでいる、台湾における台湾認識の形成過程でした。一般的に、台湾における台湾アイデンティティの形成は1920年代になされたとされますが、周さんはこの台湾アイデンティティの形成と近代日本の台湾認識との相互作用について関心を持ったわけです。ところが、そもそも近代日本の台湾認識についての議論が不十分だということを知り、それをまず研究することにしたのです。ですので、この著作の刊行後、周さんはまさにこの著作の内容を踏まえた、台湾人アイデンティティの形成との相互作用を考察するはずであったということになります。

問2 著者は来日後に、いわば第二の研究を始められたわけですね。新しい研究の基軸を打ち出すに当たり、著者はどのような思考的な径路をたどったのでしょうか。

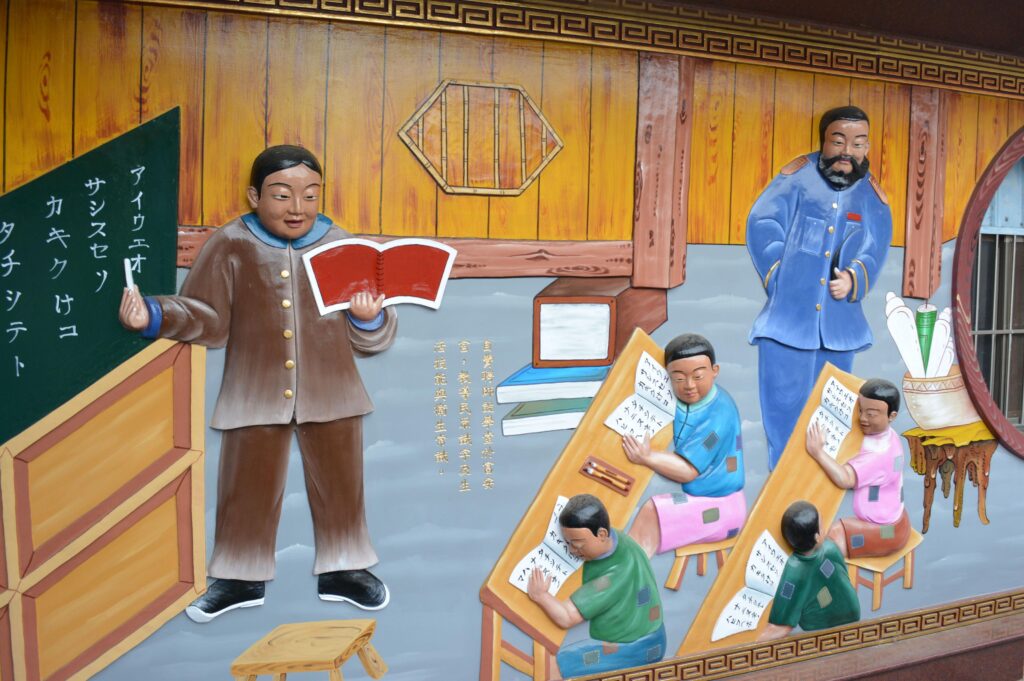

(川島)近代日本の台湾観を扱おうとした周さんは、まず台湾で頻発していたという「土匪(どひ)」をめぐる事例研究から着手したのですが、いくつかの方法論的な「悩み」がありました。当初大きな問題となっていたのは、「日本人」の範囲でした。本土の日本人を扱うのか、それとも台湾在住の日本人にするのか、などといったことです。その中で、周さんは台湾人と直接的に接する日本人たちに焦点を絞っていきました。いわば近代日本の台湾認識の「前線」に位置する人々を対象にしたということです。だからこそ、周さんは修身の科目を台湾人児童に教える日本人教員や、台湾人に接する現場の警察官たちに焦点を当て、彼らの記した文章を史料として近代日本の台湾認識を分析していったわけです。

ただ、それだけだと博士論文全体を貫くthesis(シーシス)にはなりません。そこで「支那民族性」という、いわば縦軸を用いることにしたわけです。日本が植民地統治をするに際して、台湾の人々、特に多数を占める漢族を「支那民族性」という「色眼鏡」を通して認識し、「日本人」と区別しようとしました。とはいえ、日本が台湾を統治する期間が長くなれば、台湾の漢族に中国の漢族とは異なる「民族性」がみられるようにならなければ、統治の成果がないことになります。それで、何かしら「支那民族性」とは異なる要素を台湾の漢族に見出そうとするではないか、という一種の仮説を想定して論文に取り組むことになったわけです。