Commentary

定年制度改革は高齢者就業にどう影響するか

中国家計所得調査(CHIP)のミクロデータから読み解く

中国では、生産年齢人口(15-64歳)が2010年を境に減少する傾向にあり、就業者の生産年齢人口に対する比率(就業率)も大きく低下している。2024年9月、全人代が法定退職年齢(定年)の引き上げを決定した背景にはそうした事情がある。定年引き上げには、厳しさを増す年金財政の収支構造を改善し、少子高齢化による労働供給の減少を緩和する効果が期待されるが、実際はどうであろうか。小論では、北京師範大学所得分配研究院が2019年に行ったChina Household Income Project(中国家計所得調査、CHIP2018)のミクロデータを用い、後者の定年制度改革の高齢者就業に及ぼす影響を分析してみたい。

定年制度改革の背景と要点

中国の旧定年制度は基本的に非農業戸籍をもつ都市住民に適用され、その主体は党政府機関(党・行政・人大・政協)、事業単位(大学・研究機関・病院・文化事業等)、国有・外資系・民営企業、自営業などで働く非農業戸籍者である。男性は原則60歳、女性は原則50歳(ブルーカラー)または55歳(ホワイトカラー)を迎えた年に定年退職し、国(年金機構など)から年金を受給する仕組みとなっている。ただし、病気、野外や鉱山など過酷な環境下で働いた者は、所定の手続きを経れば早期退職し年金が支給される。

この制度は1950年代に作られたものであり、高学歴化、長寿化が進む21世紀に入ってからは、その合理性も持続可能性も失われている。法定退職年齢の引き上げに関しては、20年以上も前から様々な議論が行われてきたが、複雑な利害関係が絡み合うため、制度改革が先送りされ続けた。少子化が進む中、現役世代と年金生活者とのバランスが維持しにくくなり、労働市場の需給逼迫(ひっぱく)も顕在化するようになった。

この問題を解決すべく行われた2024年の定年制度改革だが、その要点は3つある。第1に、2025年から15年間をかけて、男性の定年を60歳から63歳に、女性のそれを50歳から55歳に、あるいは55歳から58歳に段階的に引き上げる。第2に、2030年から年金受給要件である社会保険料納付期間を15年から20年に延長する。第3に、年金受給要件を満たす者は最大3年間の早期退職を選択できる。ただし、退職年齢が旧法定退職年齢を下回ることは認められない。

都市農村間の就業率格差

中国国家統計局の人口センサスによると、16歳以上人口に占める就業者の割合は2000-20年の間に74.1%から58.2%へと 15.9ポイントも下がった。主な理由として、就業率の高い農村人口が激減していること、大学進学率の上昇に伴う若者の労働市場参入が遅くなっていること、就業率の低い高齢人口が急増していることが挙げられる。

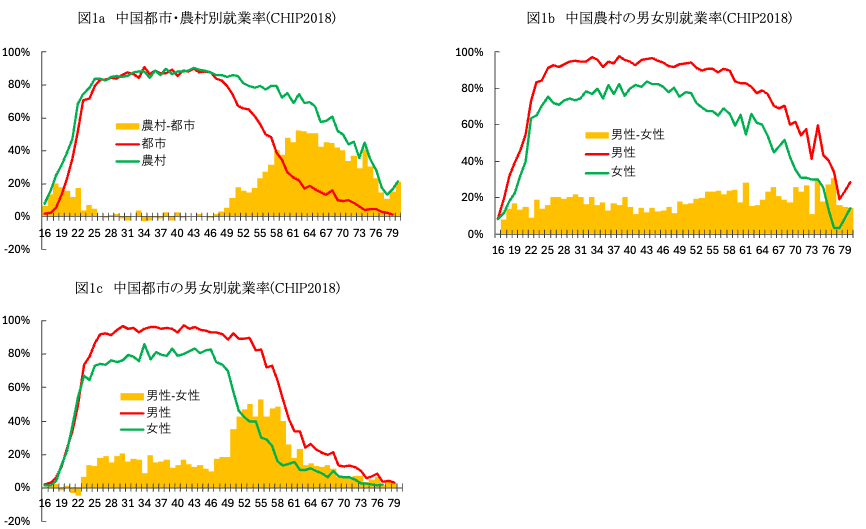

さらに、都市農村間、男女間、異なる年齢層において就業率の格差が大きい。CHIP2018に基づいた図1aが示すように、農村、都市ともに20-40代の就業率はほぼ同じ高水準にあるものの、10代、50代以上においては農村の就業率が顕著に高く、特に55歳以上ではそのギャップが大きい。10代の都市農村間格差は主として進学率の相違、50代以上のそれは定年制度の相違、によるものである。

農村では、性別就業率は男性が高く、しかもそのギャップがすべての年齢層で等しく観測される(図1b)。一方の都市では、女性より男性の就業率が各年齢層で高く、中でも50代においてそのギャップが40ポイント超と際立つ(図1c)。

こうした統計的事実は、定年退職制度が基本的に非農業戸籍をもつ都市住民に適用されること、また、男女間で差別的な定年制度が作られていることに起因する。