Commentary

香港の歴史叙述における「抗日」「祖国」の強調

抗戦・海防博物館の変化

2024年9月3日、「中国人民抗日戦争勝利記念日」(注1)にあわせて、香港島の鯉魚門(レイユームン)にある香港海防博物館(以下、旧館)が改装され、「香港抗戦・海防博物館」(以下、新館)として正式に設立され、翌日より一般公開が開始された。後で触れるように、鯉魚門は香港の戦略的な要衝であり、要塞・軍営地を経て公園・博物館として整備されてきた場所である。それが近年になり、「抗戦」という文言が「海防」より前の位置に追加され、新館としてリニューアル・オープンしたのはなぜだろうか。本稿ではまず、香港海防史において重要な位置を占めた鯉魚門の海防の歴史を回顧する。そのうえで、1990年代における旧館の設立過程をたどり、さらに国家安全維持法施行前後に筆者が行った現地調査(2017年および2024年)(注2)に基づいて旧館と新館を比較し、歴史叙述がいかに香港と中国との関係に即して形成されてきたか、また、公式的な語りとは異なる声がどのような形で展示空間の中に残されているのかを考察する。

鯉魚門の海防史

鯉魚門海峡は両岸の距離が420メートルでありながら、水深は40メートルを超え、香港島と九龍の間で最も狭い水道として、戦略的要地と見なされてきた。アヘン戦争(1839年〜1842年)中、イギリスが1841年に香港島を占領した直後、阿公岩一帯(現在の海防博物館の所在地を含む)に兵を駐留させた。1843年には初代香港総督が、鯉魚門に砲台と100人規模の兵営の建設を提案したが、ロンドンの本国政府の支持は得られなかった。しかし、1880年代になると、イギリスはフランスおよびロシアからの軍事的脅威に対応すべく、鯉魚門における砲台建設計画を始動させた。1887年には鯉魚門要塞が完成し、当初の施設には堡塁や砲台などが含まれていた。1889年には、要塞の駐留兵は358人に達し、当時の香港全体の英軍駐留兵の10分の1を占めていた。20世紀初頭、英軍は鯉魚門両岸に新たな砲台を設置したが、それに伴い鯉魚門要塞の重要性は次第に低下していった。

1941年12月8日、日本軍は香港への侵攻を開始した。12月18日夜には、日本陸軍歩兵第229連隊の第2・第3大隊が鯉魚門周辺に上陸。これに対し、英兵・カナダ兵・インド兵・華人兵からなる約300人の守備隊が香港島側の鯉魚門一帯を防衛していたが、約2,000人からなる日本軍に圧倒され、鯉魚門要塞およびその周辺施設の大半は、5時間のうちに次々と陥落した。戦後、英軍はこの要塞を弾薬倉庫として転用することを決定した。1965年からは、鯉魚門要塞は香港軍事服務団(Hong Kong Military Service Corps)の新兵訓練基地として使用されるようになった。1980年代初頭に同団の訓練施設は昂船洲の駐屯地へ移転し、鯉魚門の軍営はグルカ連隊(the 2/7 Duke of Edinburgh’s Own Gurkha Rifles)に引き継がれた。1987年、英軍は軍営地を香港政庁に返還し、一部施設は1988年に鯉魚門公園として整備され、一般公開された。

博物館設立過程における妥協

以上は、新館の「鯉魚門砲台展示庁」に設置された展示パネルをもとにした概観である。同展示室では、旧館の設立について、「当時の市政局は、鯉魚門要塞の歴史的価値と建築的特徴を踏まえ、1993年にその修復および博物館への改修を決定し、2000年7月25日に一般市民向けに正式に公開した」と簡潔に説明されている。しかし、中国語圏の教育史に詳しいエドワード・ヴィッカーズの論文および彼による初代館長・呉志華へのインタビューによれば、旧館の設立過程にはある種の妥協があったことがうかがえる(注3)。

1990年代初頭、香港海防博物館の設立準備にあたり、香港の考古学および郷土史に詳しい医師ソロモン・バード(Solomon Bard)が展示構成の作成を委託された。彼は、鯉魚門砲台に関する調査を実施し、その歴史および香港におけるイギリスの存在に焦点を当てる一方、より古い時代への言及を抑えた展示構成を想定していた(注4)。また、同館は、イギリス領香港の皇家香港軍団(義勇軍)(Royal Hong Kong Regiment (The Volunteers))を記念する博物館としての機能を主とする構想もあった(注5)。この背景には、香港義勇防衛軍(義勇軍の前身)の一員として香港防衛戦に参加し、日本軍の侵攻に抵抗したバード自身の個人的経験、1995年の義勇軍の解散、そして1997年の返還に伴う、長年香港に駐留していた英軍全体の撤退といった要因が影響していた可能性もある。

しかし、初代館長である呉志華によれば、1997年の香港返還を見据え、展示構成は英領時代の内容を維持しつつ、明清時代の展示を加え、香港と広東との関係に焦点を当てるとともに、中国人民解放軍に関する展示も新たに追加されたという。呉はインタビューにおいて、次のように語っている。

もし彼ら〔中国人民解放軍側〕がこれに満足しなければ、博物館にとって大きな問題となる。だから我々は上層部の幹部を招いた。私は彼らをいくつかのギャラリー、アヘン戦争、日本、そして人民解放軍の展示に案内した。私は彼らにすべてを承認してほしいわけではなかったので、訪問前に展示全体のテキストのコピーは渡さなかった。最終的に、私は非常に慎重にすべてを説明した。そして問題はなかった。その後の開幕式では、彼らの政治部門のトップを招いた(注6)。

以上のことから見るに、旧館の展示構成においては、主権移譲後に鯉魚門の海防史やイギリスの存在に焦点を当てる内容が、中国側の不満を招くおそれがあると懸念されていた。そのため、博物館が円滑に開館・運営されるよう、香港と中国の古くからの密接な関係や、駐香港中国人民解放軍に関する内容を展示に組み入れる動きが見られたのである。

香港抗戦・海防博物館の「主旋律」

1931年9月18日の満洲事変以降、特に1937年7月7日に日中間の全面戦争が勃発して以来、香港は避難民の受け入れ、募金活動、軍用品の輸送、抗戦(抗日)に関する情報発信などを通じて、中国の抗戦を支援してきた。1941年12月8日、アジア太平洋戦争が勃発し、香港ではインド兵、カナダ兵、華人兵士を含むイギリス軍と日本軍との間で18日間にわたる激しい戦闘が繰り広げられた。香港の陥落後には、中国共産党系のゲリラ部隊が、香港において情報収集や捕虜救出などの活動を行っていた。このように見ると、「抗戦」はまさに香港の歴史において重要な位置を占めている。しかしながら、この「抗戦」の歴史が必ずしも鯉魚門にある海防博物館に盛り込まれなければならないとは限らない。とはいえ、新たに抗戦博物館を設立するよりも、既存の海防博物館を改修し「抗戦」を組み込んだ方が簡便であったのかもしれない。

新館における主たるテーマは、「海防」よりも先に「抗戦」となった。筆者の現地調査によれば、2017年12月時点の旧館には、「日軍侵港(1941)」および「日占時期(1941-1945)」の二つの展示室が設けられ、いずれもアジア太平洋戦争における日本の香港侵攻および占領に焦点を当てていた。これに対して、2024年9月時点の新館には、「映像と音声により抗戦を語る」「日軍侵華・共に敵に立ち向かう」「日軍侵港」「抗日ゲリラ隊と敵地後方での活動」という四つの展示室が新たに設けられ、「抗戦主題展覧庁」を構成している。二つの展示室の増設は、「抗戦」に関する展示内容の拡充を意味している。特に、「日軍侵華・共に敵に立ち向かう」および「抗日ゲリラ隊と敵地後方での活動」の展示により多くのスペースを割いて、抗戦に対する香港の貢献、香港市民の愛国心、ならびに中国共産党系ゲリラ部隊の香港における犠牲を強調することが可能となったのである。

もう一つの注目すべき点は、新館において海防史が利用され、香港が中国の一部であることを示そうとしている点である。常設展の入口に位置する第1展示室「歴代の防衛体制の構築」の入口壁面には、「香港は古来、中国の領土であり、中国から切り離すことのできない一部である」との標語が大文字で掲示されている。この展示室では、唐代から清代、すなわち618年から1911年にかけての「歴代王朝下の香港」における海防の様子が紹介されている。「唐代の香港」「宋代の香港」といった歴史的叙述を通じて、観覧者に対して、香港は古くから中国の政権の統治下にあったという印象を自然と与える構成となっている。面白いことに、このように祖国との関係を示すために展示されている文献において、頻繁に登場する地名が「香港」ではなく、「屯門」(現在の香港新界西端に位置する地域)である。これは、「香港」という名称が文献上に登場するのは、明代の郭棐による『粤大記』巻三十二「広東沿海図」が最も早い事例であるとされていることによるのであろう(注7)。

「主旋律」とは異なる音程

祖国とともにする抗戦、および切り離せない祖国との関係の強調は、返還以降、中国側および香港政府が掲げてきた「主旋律」であり、国家安全維持法の施行(2020年)と反対派の弱体化によって、ほとんど抵抗を受けることなく、新館において全面的に実現された。しかし、それにしても、「主旋律」とは異なる音程が展示空間の中に残されていると見ることは、依然として可能である。

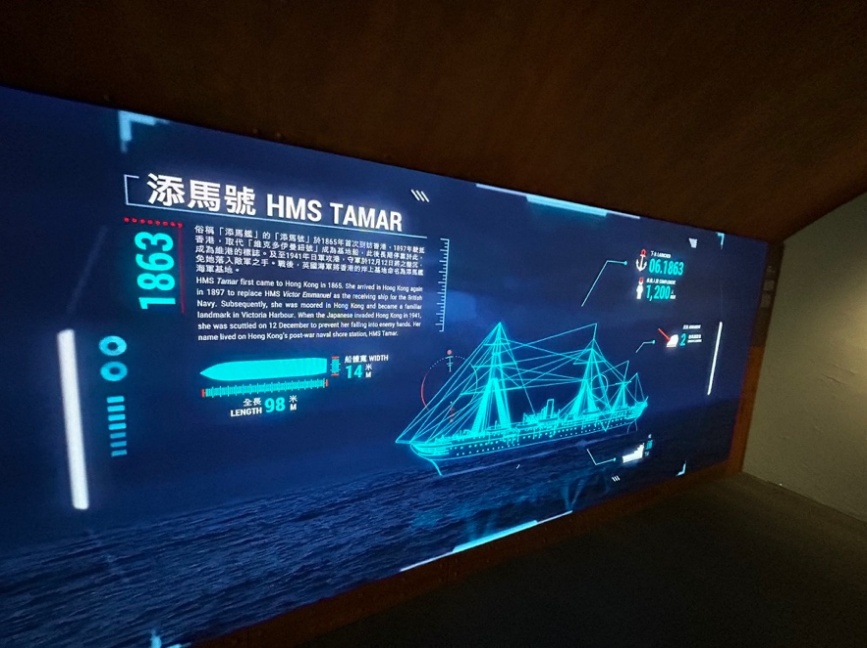

2017年12月時点の旧館には、一つの展示室を占める「英治時期(1841-1860)」と二つの展示室を占める「英治時期(1861-1941)」が設けられていた。2024年9月時点の新館には、「軍事態勢」「港湾施設」「多民族の軍人たち」という三つの展示室が設けられている。展示室の名称には、イギリスの存在は明示されなくなったが、展示内容としてはむしろ充実した。旧館と同様にイギリス軍の香港部隊を紹介するパネルと実物展示のほかに、新館では、香港に駐留した軍艦の基本情報を紹介する、壁一面を占めるデジタル展示も導入された(写真1)。

展示室のほか、博物館の敷地内には鯉魚門要塞の史跡巡りコースがあり、砲台や壕跡といった軍事遺跡には大きな変化は見られないようである。2018年の台風による閉鎖と改修を経て、2022年の再開館時に導入された、香港義勇防衛軍など香港防衛戦に参加した部隊の兵士の銅像(写真2)と、それらの背後に広がる海の景色を背景に撮影できるフォトスポット「Snap@MCD」は、2024年の新館でも引き続き設置されている。

愛国や抗戦、そして古くから切り離せない中港関係といった「主旋律」を前面に押し出しつつ地元の歴史を語ることは、抗戦・海防博物館が現在の香港に対して提示している歴史叙述のあり方であるといえよう。

(注1)中華人民共和国成立後、中央人民政府政務院および国務院は、1945年9月2日に連合国との間で行われた、日本の降伏文書調印の翌日である9月3日を「九三抗戦勝利記念日」と定めた。2014年2月27日、第12期全国人民代表大会常務委員会第7回会議において、9月3日を「抗日戦争勝利記念日」、12月13日を「南京大虐殺犠牲者国家追悼日」とする決定が採択された。これにより、国は毎年9月3日に抗日戦争勝利を記念する行事と、12月13日に南京大虐殺の犠牲者を追悼する行事を実施することとなった。同年以降、香港政府もこの決定に従い、両日の行事を行うようになった。

(注2)2018年9月の台風による被害を受けて閉鎖・改修を経た後、国家安全維持法の施行後にあたる2022年11月に再開館した時点で、同館はすでに大規模な改修を受けており、本稿で取り上げた「映像と音声により抗戦を語る」「日軍侵華・共に敵に立ち向かう」「抗日ゲリラ隊と敵地後方での活動」「多民族の軍人たち」など、新たな展示室が導入されていた。2022年11月の再開から2024年9月の新館設立までの期間は比較的短く、筆者自身による現地見学も行っていなかったため、本稿では新館の展示内容をもとに、国家安全維持法施行前後における海防博物館の比較を試みるものである。

(注3)Edward Vickers, “Capitalists can do no Wrong: Selective Memories of War and Occupation in Hong Kong,” in Mark R. Frost, Daniel Schumacher and Edward Vickers (eds.), Remembering Asia’s World War Two, New York: Routledge, 2019, pp. 141-142.

(注4)同上。

(注5)同上。

(注6)同上。

(注7)しかも、このときの「香港」は、現在のアバディーン(香港仔)一帯を指していたに過ぎず、香港島全体や、ましてや現在の香港全域を意味するものではなかった。