Commentary

孫文 死して100年

遺言状の行方から考える

去年と今年は孫文にまつわる大きな記念年である。去年は、孫文が1924年11月に神戸でかの「大アジア主義」講演を行って100周年、そして今年3月は「革命未(いま)だ成らず」の言葉を遺(のこ)したその逝去から100年の節目にあたる。孫文は100年前の1925年3月12日、肝臓ガンがもとで北京でこの世を去る。時にわずか58歳であったから、今日の基準で言えば、かなりの若死にということになる。これより先、かれは地盤のあった広東から北京入りするにさいして、日本に立ち寄り、神戸に1週間ほど滞在、生涯最後の訪日となったそのおりに、千を超える市民を相手に行ったのが「大アジア主義」講演と呼ばれるものである。

「大アジア主義」講演

孫文は、近代化を成し遂げ、西洋列強と肩を並べるに至った日本の今後の進むべき道について、講演の最後でこう訴えた。「西洋覇道の鷹犬(手先)となるのか、東洋王道の干城(防波堤)となるのか、よく考え、慎重に選んで欲しい」。亡命期間を含め前後9年ほどの滞日生活を送るなど、日本(人)と縁の深かったかれが日本人に発した最後のメッセージである。その後の日本の歩みがこの孫文の問いかけを無にするものであったため、近代日本の岐路を語る場合に、「大アジア主義」講演は、今でもしばしば引用される。もっとも、むすびの「西洋覇道の鷹犬となるのか……」のくだりは、講演の翌月に中国紙『民国日報』に掲載されたさいに加筆されたものとみられる1が、いずれにしても病躯(びょうく)をおして行った講演からほどなく、かれが亡くなったという意味で、「大アジア主義」講演と孫文逝去はひとつながりのこととして扱われることが多い。

「大アジア主義」講演と孫文については、2024年11月末から12月初めにかけて、二つの100周年記念シンポジウムが神戸を会場として相次いで行われた。一つは駐大阪中国総領事館主催で、中国の外交筋が中心となり各界に働きかけて進めたもので、もう一つは神戸を中心に活動する孫中山記念会、および孫文研究会が主催者となったものである。ともに「大アジア主義」講演を振り返り、その今日的意義を考えるという点は共通しているが、オリジナルの講演から一世紀を経て、日中両国の国際的立場や力関係のとらえ方もかなり変化したことをうかがわせるような空気の違いが感じられた。ひとことで言えば、前者のシンポジウムがトランプ政権の登場で米中関係の緊張が伝えられる情勢をうけて、中国が、今こそ新たなアジア型発展モデル(“アジア運命共同体”)をともに推進していきませんかという新たなアジア主義の心地よいお誘いを日本に投げかけたものだったとすれば、後者は歴史研究者をメインに据えて、大国となった中国の今後の行く末に思いを致し、かつて日本に向けられた孫文の問いかけが、今やそっくりそのまま中国に突きつけられていると訴えるものが多かったように見受けられた。

「大アジア主義」の旗をどう掲げ、どう降ろすのか、2024年が百年越しのその課題に答えを見つけようとするものだったとするならば、2025年は孫文その人をめぐって、その評価と価値が問われる年となるはずである。「国父」と呼ばれ、革命の先覚者として、指導者として、または三民主義の首唱者として、長らく中国近代革命史の中心に位置した孫文だが、近年はかれの人物評価も見直されつつあり、「国父」の価値もこの20年ほどでだいぶ目減りしてしまった。ただし、目減りの原因は孫文その人にあるというよりも、かれの肩書きにあるといった方が正しい。どういうことか。

孫文は中華民国という「国」の「父」

孫文に与えられる尊称は、通常「国父」、あるいは「総理」だが、それは正確に言うと中華民国という「国」の「父」であり、中国国民党という「政党」の「総理」にほかならない。つまりは中華民国を統治する国民党あっての孫文だということである。かれを「国父」に祭り上げ、理想の指導者像をこしらえたのは孫文自身ではなく、かれの後継者たちである。台湾で「民国」や「国民党」の存在感が対外的にも対内的にもビミョーになってしまった今日、それに乗っかる孫文の価値はグッと下がってしまった。それどころか、「中華民国」を引きずることや国民党の復権を不安視、迷惑視する向きには、孫文は無価値どころか、むしろマイナスですらある。台湾の孫文はかなり風当たりの強い100周年を迎えることになろう。

事情は大陸でもそれに対応的で、「一つの中国」という理念と国共合作という歴史体験を共有してくれる国民党が台湾を支配してくれるのであれば、孫文はその理念のシンボルとして、共有財産の如き高い価値を持つ。他方で共産党も、孫文に価値を認めないような政権担当者――つまりは民進党――は絶対に避けたいという思惑では、国民党に近い立ち位置にあるということになる。こうした、もろもろの事情とそれぞれの思惑を抱えて、100周年の日が間もなくやってくる。人気にかげりがあるとはいえ、そこは100周年、大陸、台湾ともにそれに合わせて様々な行事や企画展が予定されている。大陸では郷里広東中山市の孫中山故居紀念館、南京の中山陵など、台湾では言うまでもなく台北の国父紀念館をはじめとして、特別展示、記念シンポジウム、美術展、記念植樹などが目白押しである。

行方知れずの遺言状

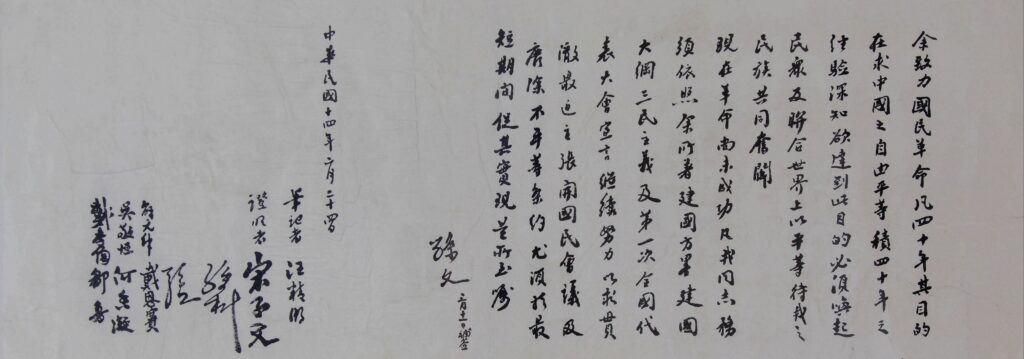

こうした記念の年の行事のさいの特別展に出品されるか、わたしが密かに注目している歴史文物がある。孫文が「革命未だなお成功せず」と言い残したかの遺言状、すなわち「遺嘱(いしょく)」〔編集部注:本記事メイン画像参照〕の原本である。こう書くと、「何を寝ぼけたことを。展示されるに決まっているじゃないか。孫文の逝去100周年なんだから、これがなくてどうする」と叱られそうだが、そうおっしゃる方にはぜひ教えていただきたい。あの「遺嘱」の原本は、どこへ行けば見られるのか?

周知のように、孫文には遺書(遺嘱)がある。死の前日に署名したもので、「国事遺嘱」、あるいは「総理遺嘱」「国父遺嘱」とも言う。「余、国民革命に力を致すこと、およそ40年」で始まる全143字、自らの革命生涯を振り返り、同志にその信条と目標を示す簡潔な美文で、文中の「革命未だなお成功せず」の一句がとりわけ有名なのだが、実はその原本は長らく行方知れずなのである。「えっ、台湾の国父紀念館が保管しているんじゃないの」「国民党の最重要文書だから党史會が所蔵しているはず」「故宮博物院?」「民国の資料だから南京の第二歴史檔案館、違う?」「超一級文物なら北京の中国国家博物館でしょう」「共産党が放っておくわけないじゃない、中央檔案館あたりにあるのさ」と、まぁ色々な意見が出るかも知れないが、少なくともこの半世紀ほど、「国事遺嘱」の現物を確認した者はいない。

では、孫文の伝記や資料集などに出てくる写真のあれは、何なのか? 現在、「国事遺嘱」として各種書籍、印刷物、博物館のパネル、オンラインに掲げられているのは、みな1925年に新聞で公表するために撮影された写真版を複製したものである。つまり、写真(あるいは写真をさらに複製したもの)は現在まで伝わっているものの、インクで「孫文」と署名された肝心の紙版の原本はどこに行ってしまったのか、わからなくなっているのである。

これをゆゆしき事態と言わず何と言おう。かの孫文の残した著作の中で、もっとも有名な文書は「遺嘱」だと断言してよい。実は「遺嘱」は孫文が自ら書いたものではなく、かれの信条をもとに汪精衛ら国民党幹部が起草、起案したものである。それゆえ気品のある簡潔な文面は孫自身のものではないし、遺書本文もかれの字ではない。ただし、孫文は全文を聞いた上で直筆でサインしているから、遺言の条件は十分に満たしている。さらに言えば、「遺嘱」が有名になったのは、その練られた文章もさることながら、国民党が孫文の偶像化を強力に進めたさいに、「遺嘱」を最大限に活用したからでもある。国民党の統治下では、上は中央の政治家・官僚から下は学校児童まで、行事や集会があるたびに「遺嘱」を朗誦(ろうしょう)させられた。よく知られた文章のことを、俗に「人口に膾炙(かいしゃ)した」と表現するが、「遺嘱」こそは強制的に全国の人口に膾炙「させた」聖典なのである。国家一級文物であること間違いなしのその「遺嘱」原本が行方不明だというのだから、これはちょっとしたスキャンダルである。

国共いずれかで言えば、作成の経緯からして、国民党の側が持っているのが筋だから、台湾にあると考えるのが普通だろう。台湾の文献資料や歴史文書はデジタル化が進んでいるが、検索しても「遺嘱」の原本は出てこない。むろん、党史會(台北にある国民党の文書館)や国父紀念館にも打診してみたが、所蔵していないとの回答で、念のためこれら国民党関連の文書資料館に勤務経験のある歴史家(劉維開氏〔現・政治大学教授〕、王文隆氏〔現・南開大学副教授〕、鍾文博氏〔現・国父紀念館典蔵組研究員〕ら)にも尋ねたが、貴重書庫に入れる権限を持った人を含め、現物を見たことのある人は一人もいなかった。

撮影されてからどこへ行ったのか

文献学的に考察してみよう。孫文の全集、著作集には当然に「遺嘱」が収録されているが、最新版でその出典を見ると、大陸で出ている『孫中山全集』は、上述1925年3月14日付けの北京の新聞『晨報』に掲載された写真版を典拠としている。一方、現行の台湾版『国父全集』所収の「遺嘱」の出典表示は、「據党史會藏原件影本(環12013)」2 、つまり党の文書館所蔵の資料ではあるが、現物そのものではなく、その写真版によると説明している。この説明は1973年刊行の旧版でも同様であり、すでにその頃には現物は確認できなくなっていたらしいことが知れる。言い換えれば、百年前に作成されたこの遺言状の原本は、少なく見積もっても半世紀以上、行方知れずとみられるのである。

実は逝去の前日3月11日に孫文が署名したのち、「遺嘱」がどう扱われたかについては、いくつかの説がある。北京の写真館「同生照相館」に撮影してもらい、その写真版が北京の日刊紙『晨報』などに転載されたことは先に述べた。問題はそのあとだが、国民党の元勲で孫の臨終にも立ち会った鄒魯の自伝によれば、撮影が済んだ後、「遺嘱」の原本はかれ自身が広東に持ち帰り、党の然るべき機関に引き渡したという。これがウソでないことは、「遺嘱」作成を取り仕切った汪精衛が翌年1月に党大会という公の場で、次のように明言していることからも裏づけられる。「遺嘱」の原本は広州に回送されたのち、「目下、厳重に管理された場所で、万全に保管している。もしも同志の諸君が見たいのであれば、中央執行委員会に相談して欲しい。また撮影もしてもらってよい」。つまり、1926年時点では、広州の然るべき場所に保管されていたらしいのだが、わかるのはここまでで、そこから先はたどれないのである。

党史會に勤務した経験のある前出の劉維開教授によれば、遺嘱の原本はその後、同時に作成された妻の宋慶齢あての遺書とともに、彼女に預けられ、その保管するところとなったという説があるという。確かに宋あての遺書には、衣類や書籍などの個人資産はすべて妻に与えると書いてあったから、「国事遺嘱」もそのように見なされた可能性はある。周知のように、宋慶齢はその後人民共和国にとどまり、その国家副主席となるから、もし彼女が持ちつづけたとするならば、上海の宋慶齢故居紀念館、もしくは北京后海の宋慶齢故居に、ひっそり眠っているということも考えられなくもない。その意味では、「遺嘱」原本はどこから出て来ても不思議ではない。あるいは今年それが何十年ぶりかで再発見され、大きな話題を呼ぶかも知れない。

没後100年を契機に、等身大の孫文研究を

わたし自身は「遺嘱」原本が意外なところから見つかって、その経緯があきらかになればと思っている半面、見つからないのならそれもよかろうという気持ちもどこかにある。後継者たちがセッティングした「遺嘱」をはじめとする様々な仕掛けによる偶像化が孫文(研究)に与えた正負の影響に思いをめぐらすからである。逝去の直後から始まった大がかりな個人崇拝によって、生涯の実績に数倍する栄を与えられた孫文は、革命の聖人に祭り上げられたが、一方ではそのせいでかれが一体どのような人だったのかという問いかけが果たされなかっただけでなく、かれとその後継者たちによってなされた「中国革命」の是非を問うことも、ずいぶんと先延ばしにされてしまったことは否めない。

孫文を「国父」でも「偉大なる革命の先行者」でもない人間にもどして考えてみる。台湾でも、大陸でも、死後100年を契機にそんな試みがそろそろ始まってもよいだろう。そのためには「遺嘱」の原本は必要ない。「遺嘱」原本が半世紀以上も行方不明だ、それは歴史資料の保管という点では大きな問題かも知れないが、指導者崇拝を生み出す神秘のアイテムが消えたという次元で考えれば、悪いことばかりではないのかも知れない。

注記

1 安井三吉・陳徳仁共編『孫文・講演「大アジア主義」資料集 1924年11月 日本と中国の岐路』法律文化社、1989年、および安井三吉「孫文「大アジア主義」講演と神戸」(『孫文研究』58号、2016年)。

2 檔案記号の「環」は1914-1925年の期間に国民党が本部をおいた上海市の地番(環龍路44号)にちなむ。