Commentary

改革開放初期の文化ブームは台湾に何をもたらしたのか

潘光哲氏の講演を手がかりとして

現在の中国は、政治的にも経済的にも大国化し、国際社会からみれば日に日に強国化しているようにみえる。中国の大国化と強国化をどう理解するのかは専門家の解説に委ねるほかないが、現状のような中国を生み出した歴史的起源の一つは、間違いなく、1970年代以来の改革開放政策に求められる。現在の中国が改革開放の旗を降ろしていないことから、このことは半ば自明の事実であろう。

今日から振り返ってみると、改革開放が始動しそれが鄧小平の南巡講話(1992年)によって実質的に軌道に乗るまでの、いわゆる1980年代を中心とする改革開放初期の中国は、思想と文化の両面において百花繚乱(りょうらん)の様相を呈し、大変活気のある時代だった。救国と啓蒙がキーワードになったように、当時の学術界や言論界は、ナショナリズム的言説からリベラリズム的言説まで幅広い思想潮流を包摂し、経済改革を積極的に論じると同時に、政治改革もしばしば論点に組み込んだ。

文化ブームと近現代中国

このような思想状況は、別の角度からみれば、文化ブーム(「文化熱」)の高揚を意味するものだった。

ナショナリズム的言説は、救国のための革命を軸とする体制派の主張と親和的であったばかりか、救国を強調する守旧派の伝統中華論とも結びつきやすく、他方で、リベラリズム的言説は啓蒙を強調する改革派の近代西洋化論と結びつきやすかった。もちろん、当時の言説はこのような三極構造のなかに単純に収まるようなものではなく、それぞれの中間には様々な折衷論が存在した。さらには、改革開放が対外開放なくして成り立たないことから、当時の知識人たちは、グローバリゼーションという時代性のなかで国際協調主義とどう向き合うのかも意識するようになった。

このような革命と伝統と近代、さらには中国と世界を混合して多角的に論じる様は、まさに、清朝末期の「中体西用」論から続く東西文化論争の延長線上に位置づけられるものである。改革開放初期の文化ブームは、とりわけ、第一次世界大戦後の文化論争(1920年代)、満洲事変の拡大から日中戦争の勃発までの文化論争(1930年代)、第二次世界大戦後の憲政をめぐる文化論争(1940年代後半)を経て到来したと言えるだろう。ちなみに、これらの近現代中国の文化論争のすべてにかかわっていたのが、最後の儒家とも評される梁漱溟(りょうそうめい、1893-1988年)だった。当時、世界の脚光を浴びたNIES(新興工業経済地域)が韓国・台湾・香港・シンガポールといった儒家文化圏を中心に構成されていたことが文化ブームを高揚させた国際要因だったが、近現代中国の内在的な思想潮流が改革開放を機に文化論を1980年代に再燃させたわけである。

大陸中国の文化ブームと台湾

改革開放初期の文化ブームは、改革開放政策と連動していただけに、当時の学術界と言論界を外部に向けて開くと同時に、過去のイデオロギー的束縛からも解き放った。

ここで興味深いことがある。それは、この文化ブームが同時代の台湾社会にも少なからず影響を与えていたことである。

従来、中華民国期(1912-1949年)の文化論が台湾で継承され、その系譜に属する文化論が改革開放初期の大陸中国の思想や文化に影響を及ぼしたことは知られていた。しかし、逆のベクトルの影響は、これまでほとんど注目されてこなかった。

そこで、私たち「中国学.com」研究プロジェクトは、2025年2月3日に東京大学駒場キャンパスで講演会を開催し、この点について集中的に議論した。講演者は中央研究院近代史研究所研究員の潘光哲氏であり、講演テーマは「台湾における1980年代の中国文化ブームに対する台湾の反応」だった。この講演によれば、大陸中国の文化ブームは、台湾知識人の見識を広げ、台湾社会を中国国民党政権の思想的抑圧から解放し、台湾の出版業界を活性化させた、とのことだった。

当時の台湾は、蔣経国から李登輝へと政権を移譲しながら、民主化へと向かう途上にあった。長期にわたり政治的抑圧にさらされてきた台湾社会は、大陸中国の文化ブームを受容することで新たな情報と刺激を獲得し、そうした知的好奇心を簡体字書籍の翻訳や複製を通じて、あるいは、民国期の出版業界と同じように著者名や書名を偽装した正體字(繁体字)書籍を流通させることで拡大していった。

思想や文化の関連性に注目する意義は大きい

講演者の潘氏の指摘は、言われてみれば、納得できることばかりである。

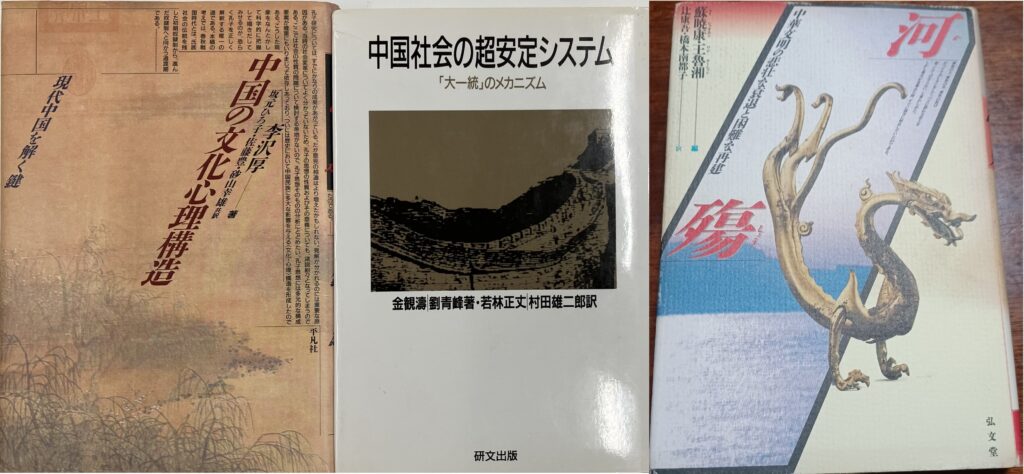

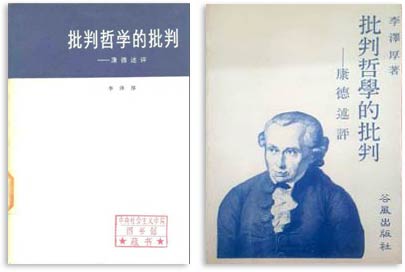

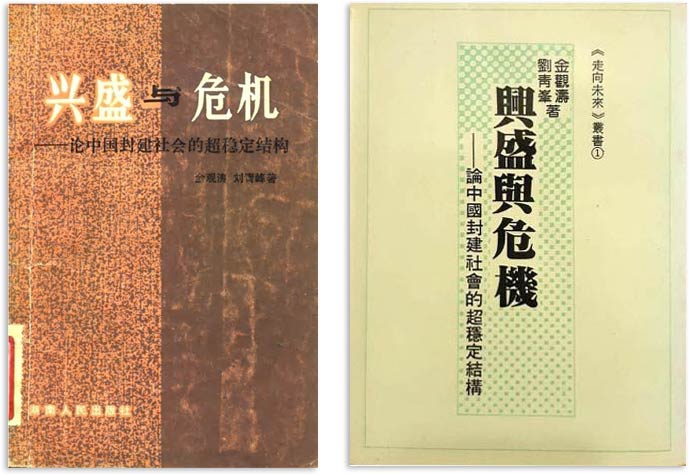

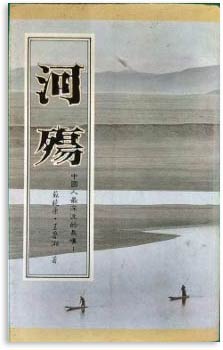

たとえば、啓蒙と救国というテーゼを唱えた李沢厚の『批判哲学に対する批判――カントを論評す』は、毛沢東時代に大陸中国で抹消された西洋思想が批判的であれ中国の知識人によって再び扱われるようになった知的雰囲気を台湾社会に伝え、台湾の知識人たちの思考を深めるのに一役買った。また、中国の社会・文化論に対して新しい解釈を施した金観涛と劉青峰による共著『隆盛と危機――中国封建社会の超安定構造について』は、台湾社会の中国認識を再考する上で十分に刺激的だった。さらに、伝統的な中華文明と決別して全面的な近代西洋化を模索した『河殤(かしょう)――中国人の最も深く沈んだ長いため息』は、まさに民主化へと動き出しつつあった台湾社会で共感を呼んだ。

簡体字と正體字という違いこそあれ、台湾海峡を挟んで思想と文化が連鎖していることは、極めて自然な現象でもある。加えて、このような現象は、台湾海峡を挟んだ地域のみに限定されるものではなく、当時流行(はや)りつつあったポストモダンの議論も含めて、同時代の日本や韓国や香港でも確認できるものだった。上述の三冊は、それらのダイジェスト版も含めれば、『中国の文化心理構造――現代中国を解く鍵』(坂元ひろ子ほか訳、1989年)、『中国社会の超安定システム――「大一統」のメカニズム』(若林正丈・村田雄二郎訳、1987年)、『河殤――中華文明の悲壮な衰退と困難な再建』(辻康吾・橋本南都子訳、1989年)として日本語に翻訳された。

私たちは、大陸中国と台湾の軋轢(あつれき)と調和を論じる際に、両者の政治・軍事・外交・経済・社会の関係性のみならず思想や文化の関係性にも注目しながら、それらを日本・韓国・香港を含めた広域的な枠組みのなかで絶えず定位していくことを求められている。この点を繰り返し確認することの意味は大きいだろう。

《主要参考文献》

・愛知大学現代中国学会編『中国21 特集――中国現代思想』第60号、2024年

・家永真幸『台湾のアイデンティティ――「中国」との相克の戦後史』文芸春秋、2023年

・許紀霖編『20世紀中国思想史論』上下巻、東方出版中心、2000年

・中村元哉『中国、香港、台湾におけるリベラリズムの系譜』有志舎、2018年

・段嘉蓀「當有歌吟動地哀――河殤」『自立晚報』1990年12月9日

・彭広沢「大陸文化出版熱巡礼――李沢厚到紅色伝統」『中国論壇』第359期、1990年