Commentary

改革開放初期の文化ブームは台湾に何をもたらしたのか

潘光哲氏の講演を手がかりとして

現在の中国は、政治的にも経済的にも大国化し、国際社会からみれば日に日に強国化しているようにみえる。中国の大国化と強国化をどう理解するのかは専門家の解説に委ねるほかないが、現状のような中国を生み出した歴史的起源の一つは、間違いなく、1970年代以来の改革開放政策に求められる。現在の中国が改革開放の旗を降ろしていないことから、このことは半ば自明の事実であろう。

今日から振り返ってみると、改革開放が始動しそれが鄧小平の南巡講話(1992年)によって実質的に軌道に乗るまでの、いわゆる1980年代を中心とする改革開放初期の中国は、思想と文化の両面において百花繚乱(りょうらん)の様相を呈し、大変活気のある時代だった。救国と啓蒙がキーワードになったように、当時の学術界や言論界は、ナショナリズム的言説からリベラリズム的言説まで幅広い思想潮流を包摂し、経済改革を積極的に論じると同時に、政治改革もしばしば論点に組み込んだ。

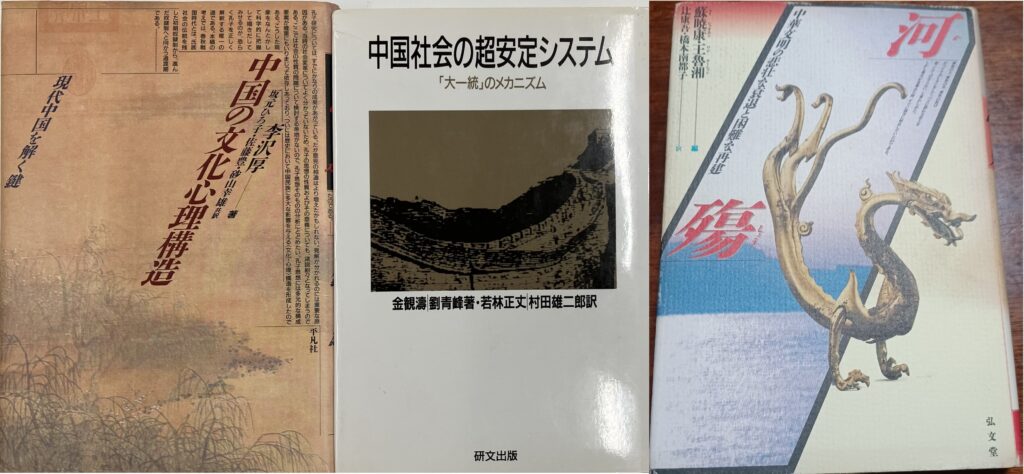

文化ブームと近現代中国

このような思想状況は、別の角度からみれば、文化ブーム(「文化熱」)の高揚を意味するものだった。

ナショナリズム的言説は、救国のための革命を軸とする体制派の主張と親和的であったばかりか、救国を強調する守旧派の伝統中華論とも結びつきやすく、他方で、リベラリズム的言説は啓蒙を強調する改革派の近代西洋化論と結びつきやすかった。もちろん、当時の言説はこのような三極構造のなかに単純に収まるようなものではなく、それぞれの中間には様々な折衷論が存在した。さらには、改革開放が対外開放なくして成り立たないことから、当時の知識人たちは、グローバリゼーションという時代性のなかで国際協調主義とどう向き合うのかも意識するようになった。

このような革命と伝統と近代、さらには中国と世界を混合して多角的に論じる様は、まさに、清朝末期の「中体西用」論から続く東西文化論争の延長線上に位置づけられるものである。改革開放初期の文化ブームは、とりわけ、第一次世界大戦後の文化論争(1920年代)、満洲事変の拡大から日中戦争の勃発までの文化論争(1930年代)、第二次世界大戦後の憲政をめぐる文化論争(1940年代後半)を経て到来したと言えるだろう。ちなみに、これらの近現代中国の文化論争のすべてにかかわっていたのが、最後の儒家とも評される梁漱溟(りょうそうめい、1893-1988年)だった。当時、世界の脚光を浴びたNIES(新興工業経済地域)が韓国・台湾・香港・シンガポールといった儒家文化圏を中心に構成されていたことが文化ブームを高揚させた国際要因だったが、近現代中国の内在的な思想潮流が改革開放を機に文化論を1980年代に再燃させたわけである。

大陸中国の文化ブームと台湾

改革開放初期の文化ブームは、改革開放政策と連動していただけに、当時の学術界と言論界を外部に向けて開くと同時に、過去のイデオロギー的束縛からも解き放った。

ここで興味深いことがある。それは、この文化ブームが同時代の台湾社会にも少なからず影響を与えていたことである。

従来、中華民国期(1912-1949年)の文化論が台湾で継承され、その系譜に属する文化論が改革開放初期の大陸中国の思想や文化に影響を及ぼしたことは知られていた。しかし、逆のベクトルの影響は、これまでほとんど注目されてこなかった。