Commentary

ソ連崩壊後のモスクワで、資料調査に奮闘する

中国共産党史研究者による回想録②

モスクワ行きの背景

なぜモスクワに行かねばならなかったのか?それはもちろん、私がその頃、コミンテルンと中国共産党の関係についての研究に力を入れていたからだ。本来であれば、中国共産党とコミンテルンのような上下関係において、さまざまな形式でやり取りされた情報が双方に保存されているはずである。しかし、実際の状況はといえば、モスクワが送受信したものは比較的完全な形で保存されているのに対して、中国共産党は長きにわたって「地下」に潜っていたり戦争状態であったりしたために、1927年から1932年にかけての上海にあった中央委員会のものと1935年から1949年にかけての中央委員会のもの(一部の中央局の文書を含む)が比較的よく残っているのを除けば、そのほかの時期の多くの文書は、散逸したり廃棄されたりしてしまった。例えば、もともとよく保存されていた1937年から1947年初頭にかけて中国共産党中央委員会とモスクワの間でやり取りされた電報も、国民党軍によって延安に攻め込まれ、移転を余儀なくされた毛沢東が、万一に備え、命令を下してすべて焼き払ってしまったのだ。それぞれの段階において残されてきた電報であったとしても、「檔案法(とうあんほう)」が公布されてなお、その多くは機密解除されていない(「中国中央公文書館、その謎めく内部を探訪する」参照)。仮にその方面での資料を閲覧することができたとしても、「特別許可」がない限り、引用することができない。そして、「特別許可」を得たとしても、引用する際に出典を明示することができない。

私は出典の注記という問題をとりわけ重視している。なぜならば、『党史研究』の編集部で数年間にわたり編集者をやる中で、欧米の学者からのある反応をよく耳にしたからだ。すなわち、中国共産党史を研究する中国の論文や著作には、なぜか出典が記されていないことが多く、そこで述べられていることが正確であるかどうか、検証できないというものだ。そのため、編集部では私の提案に基づき、必ず出典を注記すること、あるいは仮に細かく明記することができないとしても、少なくとも著者と文書名、年月日は記すことを作者に求め、いずれ条件が整ったときに他の人が探し出せるようにした。

ここから分かるように、コミンテルンと中国共産党の関係についての史実を探求しようとする研究者であれば、モスクワに資料調査をしに行きたいと考えるのは当然のことであった。予想だにしなかったことは、このようなチャンスが、思いがけずすぐにやってきたことだった。

「幸運」はあまりにも早く

「思いがけず」とは言ったものの、それを狙っていなかったというわけではない。1980年代初頭以降、「コミンテルンと中国革命の関係」についての研究は次第に注目を集め、私たちとロシアや欧米の歴史学者との間の交流は日増しに頻繁になっていた。とりわけ、1986年にソ連科学アカデミー極東研究所が編纂(へんさん)した『コミンテルンと中国革命(資料集)』からは大いに刺激を受けた。それまで、ソ連は中国と同じく、組織のランクが高く、特別な政治宣伝の任務を負っている人は、機密文書を使って文章を発表したり書籍を出版したりすることが許されたかもしれないが、普通の研究者はそれに従ってただ孫引きすることしかできなかった。それが今やソ連では、党中央の機関でもない研究所の研究者が、ソ連共産党中央委員会直轄の公文書館に入り、中国共産党の歴史に関わる文書資料を閲覧して、編集出版できるようになったのだ。しかも、ファイルや文書ごとの番号が明記されており、国内外の研究者が研究に使うことができる。この背後には政治の動きが作用していたのかもしれないが、中国では想像すべくもないことだった。なぜなら、中国では「檔案法」が公布されたとしても、外国と関わるすべての公文書には依然として制限があり、研究者が閲覧利用することは許されていなかったからだ。中央の公文書を利用することができるのは、ほとんどは「中国共産党中央委員会」の名の付いた研究機関であり、そうであったとしても、その出典を明記することはできなかったのだ。

ソ連解体の直前、私は北京のとある国際会議で、『コミンテルンと中国革命』の編纂に携わった極東研究所のグリゴーリエフ教授に会った。細かく聞いてみたところ、機密解除の範囲や、閲覧の手続き、関連する文書の分類や検索の手段など、コミンテルンの公文書を保管するソ連共産党中央文書館の状況を丁寧に教えてくれた。彼の話によれば、ソ連における公文書の開放の状況も決して楽観できるものではないが、専門の研究機関の紹介があれば、外国の研究者にも公文書館に入って資料調査をする機会があるということだった。そのため、その資料集を「かじる」にせよ、機会があったときにモスクワに資料調査に行けるよう準備するにせよ、ともかくまずはロシア語を「かじる」ことから始めなければならなくなっていた。ただ、そのチャンスがやってくるのは、実のところあまりにも早すぎた。

1992年の夏、私はワシントンでウィルソン・センターが開いた中米関係史のシンポジウムに招待され、そこでノルウェーのノーベル研究所の研究部主任であるオッド・アルネ・ウェスタッド(Odd Arne Westad)と知り合った。ソ連解体後のロシアにおける公文書の機密解除の進展を注視していた欧米の研究者たちの例に漏れず、彼も既にモスクワで実地調査を行い、一部の公文書館や研究機関と初歩的な協力関係を築いていた。私が1か月余り後に帰国してから間もなく、彼から手紙が届いた。グリゴーリエフ教授と相談して、私を含め3人でロシアの新しく機密解除された公文書を使い、一緒に400ページ前後のコミンテルンと中国共産党の関係についての史料集を作ることにしたのだという。これを機会に私がモスクワに出向くことを彼は望んでおり、ロシア科学アカデミー極東研究所とロシア現代史文書保存・研究センター(略称はRTsKhIDNI ルツヒドニ、ソ連共産党中央文書館の後継組織で、現・ロシア国立社会政治史文書館)の正式な招聘(しょうへい)状を手配してくれるという。

お分かりであろうが、私はその頃、何の準備もできていなかった。第一の問題は、もちろんロシア語である。私は当時、ロシア語の辞典を引きながらようやく文章のタイトルが読めるようになったばかりで、公文書館に手助けしてくれる通訳がいないならば、資料利用申請書を書くのでさえ難しいかもしれないし、公文書を取り寄せられたとしても、中に具体的に何が書いてあり、それが役に立つかどうかをすぐに判断することはできなかった。第二の問題は、私が当時所属していた中国社会科学院の国外出張に関する融通が利かない規定であった。私はこれについてわざわざ所長に掛け合ったが、その答えは、必ず招聘側が提供した往復航空券の証明がなければならないというものだった。

第一の問題は、まだ自分で解決できる見込みがあった。なぜならば、私の主たる任務は資料集にふさわしい公文書を探し出すことであり、目録さえ読むことができれば、それを申請書に丸写ししたらよく、その後は中に何が書いてあるか分からなくても、コピーして帰国してから翻訳すればよかったからだ。それに、極東研究所のグリゴーリエフ教授の助手であるシェビレフ準博士(ロシアにおける学位の一種で、Ph.D.に相当する)とは親しく、最初はきっと手助けしてくれるであろう。初めの1、2回でどう調べればよいか分かるはずだ。思いがけないことに、二つ目の問題も、結局、問題にはならなかった。ウェスタッドによれば、航空券や住居の問題もすべて考えてあるという。最終的に、招聘状を出すロシアの側にむしろ厄介事が多く、この時期はだめだ、こっちもだめだというように、半年余り引き延ばされた。6月2日になってようやく、極東研究所所長のミハイル・L・チタレンコ教授(Mikhail L. Titarenko)が招聘状を出してくれた。9月15日から1か月の予定で、モスクワで調査を行うというものだ。

戦いのような日々

私は1993年9月16日夜、モスクワにたどり着いた。シェビレフが空港まで私を迎えに来て、マクシムさんが貸してくれたアパートまで送ってくれた。道すがら、コミンテルンと中国の問題についての資料集を協力して出版するプロジェクトを、ベルリン自由大学とも相談して進めており、うまくいっているということを知った。双方の協力においてまず目録を作るのはシェビレフだという。研究所において、初期コミンテルンの文書の状況について最も詳しいのは、彼だからだ。

次の日、シェビレフの勧めに従い、私は科学アカデミーに出向き、チタレンコ所長と面会して、さらにグリゴーリエフ教授と資料集について議論もした。私はついでに、科学アカデミーの図書館も見てみたいと思っていた。そこには中国共産党第六回党大会の会議記録が収蔵されているということを、初日の夜に迎えに来てもらったときに、シェビレフが教えてくれたからだ。これは何といっても意外で重要な情報である。しかし、その日の午後は、息つく間もなくロシア連邦外交史料館(AVPRF)へと急がねばならなかった。ウェスタッドは、この半年間のうちに、ロシアとアメリカのそれぞれに両国の著名な教授からなる編集委員会を作っており、ロシアの機密解除文書に関わる研究プロジェクトと出版計画を8つ立ち上げるとともに、イエール大学出版社と出版の手はずを整えていた。そのために、同館副館長のイゴール・ブハルキン(Igor Bukharkin)と中国関連の機密解除の責任者であるクズメンコ(Kuzmenko)に会いに行くよう、ウェスタッドから頼まれたのであった。話し合ったのは、私が参加することになった中ソ同盟の形成に関するもう一つの研究プロジェクトについてで、ロシア連邦外交史料館の機密解除文書をどう使うかについて意見交換をした。

これらは決して複雑なことではなさそうなのだが、のんびりとしたロシア人の手にかかると複雑になってしまい、結果としてその翌日の土曜日も使うことになってしまった。特に厄介だったのはグリゴーリエフ教授が渡してきた資料目録で、その半分近くはロシアや中国で既に発表されたものだったのだ。私はそれ以前にもウェスタッドを通して2度意見を伝えており、そのたびに少しばかり調整してくれたのだが、十分な資料を補ってほしいという私の要求に対しては、ほとんど解決策が示されなかった。シェビレフによれば、実のところ、グリゴーリエフ教授はふだん公文書館で「粘る」時間がほとんどないのだという。そんなこんなで、ようやく空いた日曜日は、部屋から出ることもなく、月曜日にロシア現代史文書保存・研究センターに行く際に解決しなければならないさまざまな問題の準備に、一日中いそしむことになった。

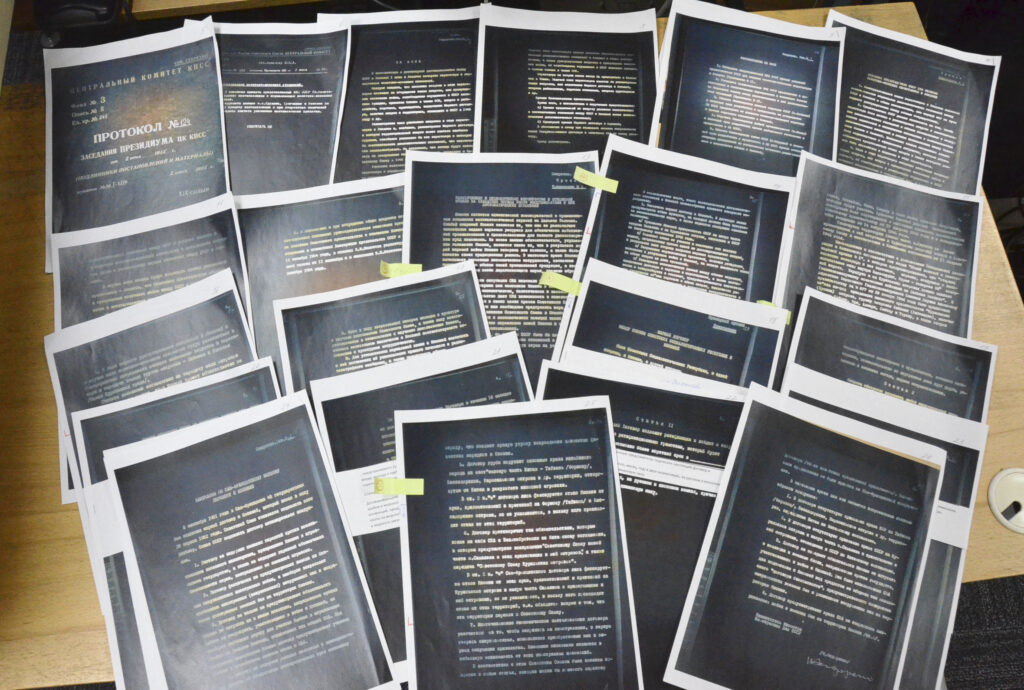

率直に言って、コミンテルンないしモスクワと中国共産党の関係を調べる研究者にとって、この文書館はまさに宝庫である。私は9月20日の午前に文書館の入り口をくぐって以降、毎日最も恐れていたことは、閲覧を終える準備するようにと管理員が午後4時半に鳴らすベルの音であった。なぜなら、毎日午前9時に閲覧室に入ってから午後5時に閉館するまで、昼休みや申請書の記入など出納にかかる時間を除いて、実際に閲覧や公文書の抜き書きに使える時間は、多く見積もっても5時間しかなかったからだ。さらに、私はロシア語を読む際にほとんど辞書に頼り切っており、もしもすべて読み、訳して、抜き書きしようとすれば、丸一日かけても一つの文書さえ終わらないであろう。

この点、シェビレフには大いに助けられた。彼の手助けが必要なときには、ほとんど必ずやって来てくれた。もちろん、コミンテルンと中国に関わる公文書は、多くはロシア語であるが、英語のものもあり、さらに中国語のものも少なくなかったことにも助けられた。このような事情があったから、私はなるべく合理的に時間を調整して、シェビレフにあまり頼りすぎず、できるだけ彼の本来の仕事に影響を及ぼさないようにすることができた。

私の主たる任務は、グリゴーリエフの作った目録をもとにして、コミンテルンと中国共産党の関係史において不可欠なカギとなる文書を補足することであった。基本的にはロシア語のものなので、まずは1週間余りの時間をかけて、各時期の文書目録を大量に見て、役に立ちそうな文書が見つかれば、すぐに取り寄せた。一通り取り寄せてから、シェビレフにざっと見てもらい、だいたいの意味を聞いた上で、役に立つかどうかを判断した。私が役に立つと考えたものについては、すぐに申請書を書いて管理員にコピーしてもらった。当時、1941年以降の多くの公文書はまだ機密解除されていなかったものの、グリゴーリエフの目録に補足できる少なくとも1941年以前の文書については、基本的にすべてコピーをした。同時に、シェビレフに手助けしてもらいながら、1942年以後の歴史的に重要な文書を、いくつか機密解除するよう館側にお願いした。

これが済んでから、私は自分が関心をもついくつかの事件についての史料の調査に移った。この方面のコミンテルンの公文書には、514番や530番のファイルなど、中国共産党が提出した報告や会議記録、電報のやり取り、あるいは東方勤労者共産大学やモスクワ中山大学(いずれもモスクワに設置された大学)の中国人の中で起きたことについてのものが少なくなく、そのため中国語の資料が多い。しかし、これらの資料調査はウェスタッドの計画に含まれるものではなく、数も多いので、彼から提供されたお金でコピーするわけにはいかず、できるかぎり抜き書きをするしかなかった。調査を終えるまでの10日余りで、小さな文字で2冊の分厚いノートを埋め尽くし、数百ページにもなった。

再び、あわや銃弾に

私がモスクワに着いたときには、エリツィン大統領と国会の間での「内戦」がもう始まっていた。しかし、毎日忙しくしていた私は、モスクワで何が起きているかを全く気にしていなかった。もちろん、これはおそらくロシアの政治的動乱によく見られる特徴の一つでもあり、政治のことを気にしている人は、特定の時間に特定の場所で、政府と対抗したり衝突したりするが、その時間や場所にいなければ、都市全体はいつも通り平穏なのであった。毎日、私は滞在先と文書館の間を行き来するばかりで、地下鉄に乗っているときであろうと、歩いているときであろうと、この期間に騒ぎを起こしている人を見かけることは全くなかった。みんないつも通り仕事に出て、文書館も相変わらず外部に開放されていたのだ。10月4日の朝、私はそれまで通り9時前に文書館に来て、門が閉じられていることに気付いた。このときになってようやく、エリツィンが前日夜に非常事態宣言をして、モスクワ全体が動きを止めたことを知ったのだった。

エリツィンが軍を派遣して最高ソヴィエト(すなわち国会)のある議事堂(すなわち「ホワイトハウス」)を包囲しようとしていると分かると、目で見て確かめることを常とする私は、すぐに地下鉄に乗ってその場へ急いだ。私が議事堂の向かい側に来たとき、ちょうど将校が厳戒態勢の兵士たちを議事堂下の川岸の歩道に配置させつつ、メガホンで議会に向かって大声で叫んでいるのが見えた。対岸に立っていては、議事堂の窓の中にいる人が何をしていて、何を叫んでいるのかが分からないので、橋をわたって対岸の歩道の上の坂まで走り、横からしっかり見ようとした。そのとき、思いがけず、議事堂の高層階の左側のいくつかの窓から突然閃光(せんこう)が放たれ、バンバンという銃声が鳴るのが聞こえた。頭上を銃弾が「ヒュン」とかすめたのをはっきりと感じ取り、私はすぐに草地に伏せた。数分と経たないうちに、今度は数台の戦車が轟轟(ごうごう)と議事堂正面の歩道を登ってきた。間もなく、戦車の銃口が議事堂へと向けられ、さきほどから射撃が続いていた窓やその外壁に向けて、発砲しはじめた。面白いことに、砲弾が壁に当たっても、くぐもった「パン」「パン」という音がするだけで、目でも白い煙が立つのが見えるだけなのだ。後になって「ホワイトハウス」の上部が完全に黒くなっている写真を見たが、どのようにしてそうなったのか全く分からない。

私は(1976年と1989年の)二度の天安門事件を、身をもって経験した。二度目の際は、妻と子を連れて家を出たばかりの若い男性が、私のすぐそばで見物をしていたのだが、200メートル離れた長安街から放たれた流れ弾が彼に当たり、命を落としたのであった。なんと、そのときもかろうじて死を逃れ、今回もまたすんでのところで助かったのだ。

比護遥(日本学術振興会特別研究員PD)訳