Commentary

魯迅研究の隆盛は何を意味しているのか

その深いポテンシャルを考える

こうした歴史を踏まえて考えたとき、近年の魯迅研究が盛んになっていることにも、潜在的な意味があるのではないかと感じられる。魯迅研究の隆盛に対して、言論統制が厳しいため、安全とされる魯迅研究に多くの人が向かっているという指摘がある。そうした指摘は一面の真実であると思われるが、むしろそうだとしたら、そこから現在のイデオロギーを超える思想が生み出される可能性があると言うべきであろう。魯迅の文章は、時代の危機の中で読まれたとき、新たな意味を生み出す力を持っているからである。

雑文への「回帰」とその意味

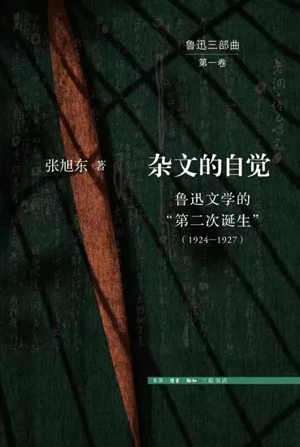

近年の魯迅研究では、雑文がとくに注目されている。毛沢東時代には革命的な戦闘性ばかりが注目されたが、実際にはより雑多な文体で、時事的テーマのみならず、個人的なエピソードなども書かれている。ただ全体として、前期の文学作品と比べると虚構性が少なく、文学として読むことは容易ではなかった。実のところ、1980年代の研究でも、雑文に意味がないとされたわけではなかった。ただ啓蒙思想に着目したとき扱いきれない課題として残されたと言えるだろう。近年の雑文研究は、1980年代に学生だった世代によってなされており、残された課題を受け継いだと言える。受け継ぐということは、1980年代の啓蒙的な魯迅を否定するのではなく、そこに新たな像を付加することを意味している。近年の魯迅研究をリードする存在であるニューヨーク大学の張旭東(ちょうきょくとう)は、大著『雑文的自覚:魯迅文学的“第二次誕生”』(三聯書店、2023年)の「小序」において、かつての「革命」や「啓蒙」のような大きな物語が無効になっている現在、魯迅の雑文を読むことに意味があると述べている。それでは、魯迅の雑文が持つ現代的な課題とは何だろうか。