Commentary

著者に聞く⑩(後)――金山泰志さん・高柳峻秀さん

『近代日本の対中国感情』(中央公論新社、2025年2月)

中国学.comでは、現代中国および中国語圏の関連研究の中から、近年注目すべき著作を出版された著者にインタビューを行います。今回は日本近現代史・民衆の中国観の専門家で、『近代日本の対中国感情』の著者である金山泰志さんにお話を伺いました。聞き手は、中国近現代史・日中関係史・知識史を専門とし、近代中国の「日本知(日本をめぐる理解や知識)」の形成と変容を研究テーマにされている高柳峻秀さんにお引き受けいただきました。高柳さんには応答のコメントとして、中国側の事情についても解説していただきました。なお、質問①~④については前編をご覧ください。

質問⑤ 二重の中国観と中国内部の多様性に対する理解について

(高柳)本書によれば、当時の日本において、同時代の中国は蔑視・敵視の対象となる一方で、古典世界の中国は基本的に評価・尊敬の対象として記述・描写されてきました。それでは、当時の日本人は、この中国をめぐる、相反するイメージをどのように理解・受容していたとお考えでしょうか。また、同時代の中国と言ってもその対日姿勢は必ずしも一枚岩ではなかったと思われますが、たとえば汪精衛(政権)のような同時代の中国における対日協力者・対日協力政権に対する少年雑誌や民衆の見方はどのようなものだったのでしょうか。

(金山)ご指摘の通り、近代日本における対中感情の傾向は、メディアに表出された記事を分類してみると、「古典世界としての中国」と「同時代の中国」という二重構造を成していたと考えられます。孔子に代表される古典中国は、「文明の源」として尊敬の対象であり続けた一方、同時代の清国・中華民国は「野蛮で遅れた存在」として蔑視されました。この相反するイメージは、多くの日本人にとって必ずしも矛盾と受け止められたわけではなく、「かつては偉大だったが、いまは堕落した国」という物語として、整合的に理解・受容されていたように思われます。

また、ご質問にある汪精衛政権のような対日協力政権・協力者に対する描写については、本書で扱った少年雑誌の中でも、「中国との親善」の強調が求められた時期には、「親日的中国人」や「協力的な中国人」を肯定的に描く例も見られました。ただし、それが本質的な敬意を伴った描写であったかと言えば、やはり疑問が残ります。基本的には「日本の指導を素直に受け入れる中国人」として描かれることで、日本の優越性を補強する役割を果たしていたと考えられます。

一方で、近代日本における対中感情の「傾向」とあえて述べるのは、感情を個人レベルで掘り下げたときに、実際には千差万別であることが考えられるからです。極端に言えば、古典世界の中国に対する敬意など一切持たず、同時代の中国を一貫して蔑視していた人物もいれば、その逆の立場の人もいたでしょう。したがって、「当時の日本人はこう考えていた」と断じるのではなく、「当時の日本社会に漠然と共有されていた対中感情の傾向」と捉えるのが適切だと考えています。

本書のタイトルを「近代日本人の対中国感情」ではなく「近代日本の対中国感情」としたのも、そうした個人差を前提に、より広範な社会的傾向に焦点を当てたかったからです。

(高柳)日本の古典中国と同時代中国への認識に関するご指摘、たいへん明快で説得的だと感じました。また、対日協力者への肯定的描写が日本の優越を補強する役割を担っていたというご指摘も興味深く拝聴しました。

近代中国においても日本観は一様ではありませんでした。既述の通り、小国だった前近代日本と、近代化を果たした同時代日本という二つの見方があり、なかでもその画期となった明治維新に関心が寄せられました。また、同時代日本に対しては、さらに「近代化の参照例」と「最大の外的脅威」という二重の位置付けが与えられることで、参照学習と敵情分析の両面から日本理解が求められ、とりわけ国民政府期は後者の側面が前景化していきました。日中戦争期には、国民党・共産党・対日協力政権という各政治勢力のもとでそれぞれ立場の異なる日本研究が進められました。そのため、中国でも日本に対する認識や感情は、必ずしも「抗日」や「親日」といった概念で一括(ひとくく)りにできない多様性が存在していたと考えております。一方で、近代中国では太田宇之助など対中融和的な日本人が好意的に紹介されることもありましたが、一定の警戒や限界をあわせて示す場合も少なくありませんでした。

金山先生のご指摘と照らし合わせますと、日本観・中国観のいずれも当時の社会で共有されていた全体的な傾向が確認できる一方で、同時にそこに回収しきれない多様性についても丹念に跡づけることの重要性を改めて強く認識いたしました。

質問⑥ 対中感情(中国観)をめぐる戦後・現代との連続・非連続について

(高柳)本書は主に近代を扱われておりますが、こうした中国をめぐる言説や描写は、戦後や現代にどのように引き継がれているとお考えでしょうか。あるいは戦後で何らかの断絶や再編があったと思われますか。

(金山)これは、本書をお読みいただいた方であれば、当然の疑問として抱かれるであろう重要な論点だと考えています。

一般論として申し上げるならば、戦後日本においても中国観は大きく変容を遂げつつ、一部には近代から継承された感情的構造が引き続き存在していると言えるかと思います。とりわけ、1970年代以降に顕在化した中国脅威論や、近年ネット上に見られる反中言説に頻出する「野蛮」「ルールを守らない」「滑稽」といった表現は、明治期以来の少年雑誌に描かれた中国人像と地続きのもののようにも見受けられます。

やや歯切れの悪い回答になってしまう理由は、やはり戦後の中国観については別途、独立した検討が必要だと考えているからです。前著『明治期日本における民衆の中国観』の書評でも、「中国観を扱うならば、朝鮮観との比較が不可欠であり、すでにいくつかの優れた朝鮮観研究があるのだから、それを参照すべきだ」とのご指摘をいただきました。このご意見はもっともであり、本書でもその批判を踏まえて対朝鮮感情に言及しています。ただし、その分析は一から自ら行ったものであり、感情に着目するか否かという研究目的の違いが、同一史料の読解や分析にも微妙に影響することを痛感しています。

戦後の中国観に関しても、すでに豊富な研究蓄積がありますが、本書との比較・相対化を図るうえでは、やはり少年文化や若者文化、たとえば『キン肉マン』のようなポップカルチャー(アニメや漫画)に注目したアプローチが必要になると感じています。

実は、本書をお読みくださった先輩研究者の方々からは、すでに多くの示唆をいただいています。私自身もアニメやゲームを好み、現代の娯楽文化に日常的に親しんでいる方だと思いますが、「中国をデフォルメすることで観客に受け入れられる」という構造そのものは、本書で扱った時代から現代にかけて連続しているようにも感じています。

(高柳)戦後と現代への連続と再編についてのご見解、たいへん示唆的だと感じました。中国をデフォルメすることで読者に受け入れられるという構造が明治期の少年雑誌から現代のポップカルチャーに至るまで連続しているというご指摘は、とりわけ重要だと受け止めております。

中国の日本観も連続・非連続の両面が確認できます。対日戦勝利直後は、日本を近代化の学習対象とする視点が後退した一方で、軍国主義復活への懸念から日本は引き続き外的脅威として位置付けられました。他方で、かつて「敵」であった日本について語ることは、台湾(国府)においても中国大陸(中共)においても日本の侵略と支配に抵抗・勝利したという政権の正当性に直結する政治的な問題でした。そのため、「日本」という符号は両地域において国民政府期の中国と同様に長らく政治的な管理・統制下に置かれました(台湾では1970年代以降に脱政治化が進みました)。その後、日本の高度経済成長などによって経済や技術の面で日本を学習対象とする視点が再び強まります。こうした変遷は、近代中国における日本観の構造が、かたちを変えながらも部分的に連続していることを示唆しているように思います。

一方、現代の中国や台湾における日本観には、近代には見られなかった新たな側面も確認できます。とりわけ、日本のポップカルチャーに対する関心はその顕著な例です。こうした文化的関心の高まりは、より複雑で多層的な日本理解の可能性を開いているのではないかと感じております。

以上を踏まえますと、日本の中国観や中国の日本観は、近代からの特徴を引き継いでいる部分がある一方で、現代文化の影響を受けた認識や感情の変容や再編も見て取れます。両者の交錯によって形成される現在の認識や感情のあり方は、今後さらに検討していくべき課題であると考えました。

質問⑦ 研究や執筆における困難と克服方法について

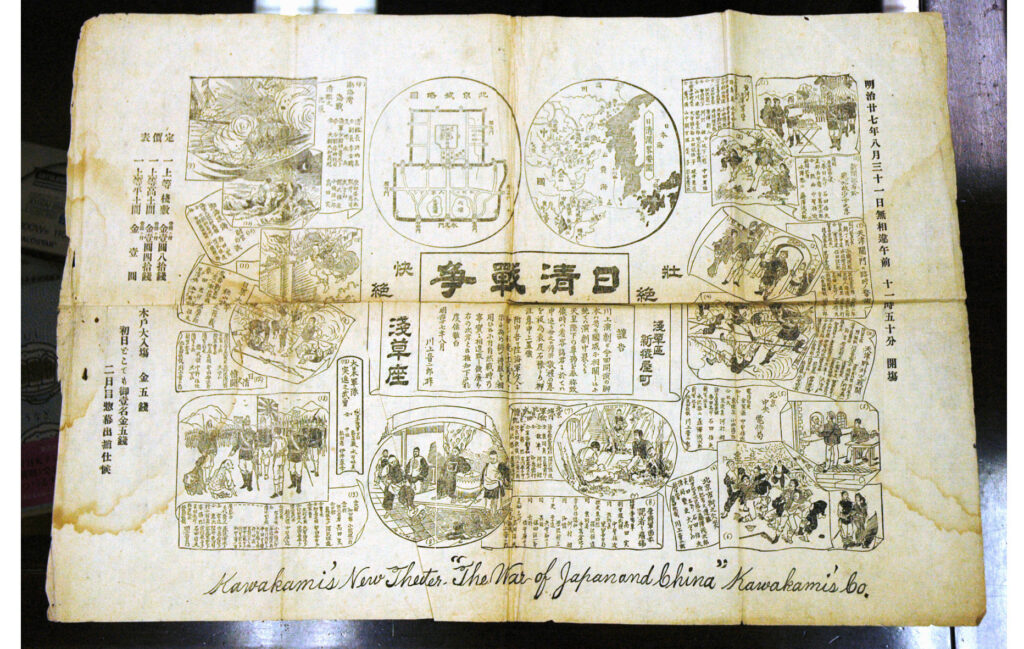

(高柳)本書には数多くの図像資料が収められており、読者が当時の空気を視覚的に理解するうえで大きな助けになっていると感じました。また、知識人の言説と比べて記録に残りにくい民衆の感情を丁寧に掬(すく)い上げようとされている点にも深い感銘を受けました。そこでお伺いしたいのですが、このご研究を進めるうえで、あるいは本書の執筆にあたって、特に苦労されたことがございましたら、それをどのように克服されたのかも含めてご教示いただけないでしょうか。

(金山)ご質問の趣旨とはやや異なるかもしれませんが、自分の研究に自信を失いかけたことは何度もありました。本書の「あとがき」冒頭にも少し触れましたが、ご年配の方から「あなたの研究には意味がない」と言われたり、最近では研究会や本書の感想として「差別差別と騒ぎすぎだ」「若い人が文献だけを頼りに昔をわかったつもりになっているだけだ」といった言葉をいただくこともありました。そうした言葉には、やはり心が折れそうになることもあります。

大学院以降、研究の場でも「新規性がない」「驚きがない」「当たり前のことを言っているだけ」と言われ、苦しんだ時期もありました。それでもなお、研究を続けようと思えたのは、「当たり前のことを当たり前として、史料をもって裏付けることの重要性」を教えてくださった恩師・古川隆久先生の存在、そして共に支えてくれた研究仲間たちのおかげです。

もちろん、本書の内容が「当たり前だったことの再確認」だけに終わっているとは考えていません。肯定的な感情・否定的な感情、それぞれの内実に踏み込んだつもりですし、「専門家にとっての当たり前」が、必ずしも「一般の人々にとっての当たり前」ではないという現実を正面から見つめることにも、大きな意義があると感じています。むしろ、そうした領域に注力する研究者がいてもよいのではないかと、いまでは確信するようになりました。

今回のご質問において「知識人の言説と比べて記録に残りにくい民衆の感情を丁寧に掬い上げようとされている点にも深い感銘を受けました」とご評価いただいたこと、また、このようなインタビューのご依頼をいただけたこと自体が、涙が出るほど嬉しく、励みとなっています。

本書が刊行に至ったのは、私の研究の意義を認めてくださる研究者の方々の存在があったからにほかなりません。これを「克服方法」と呼んでよいのかわかりませんが、そうした方々と出会えるように、多くの学会や研究会で発表し、様々な場に論文を投稿してきたことが結果につながったのだと思っています。

また、本書の内容面で最も苦労したのは、「感情」という可視化しにくい対象を、歴史学の方法でどう扱うかという問題でした。民衆の声は記録に残りにくく、また「好き・嫌い」といった感情は、表面の言葉以上に背景文脈の読み解きも重要になります。そのため、ビジュアル資料、特に少年雑誌の挿絵や漫画に注目することで、言語的記述だけでは把握しにくい感情を読み取る手がかりとしたいと考えました。

質問⑧ 学生・若手研究者へのメッセージについて

(高柳)最後に、この記事をご覧の方に、特に日本近代史、日中関係史、感情史に関心を持っている学生さん(大学生、大学院生)に向けてメッセージをお願いいたします。

(金山)歴史研究とは、「いまを知るための鏡」である、私もそう考えています。

本書の「はじめに」で、私は次のように記しました。

「差別や偏見といった排他的な感情は、国や社会が危機に直面した際や、将来への不安が増幅した状況で顕著に表れる」

この文章を書いた当時、まさか現在の日本社会において、これほどまでに排外主義的な言説が広がるとは想像していませんでした。

私たちの目の前で進行している排外的な風潮を、歴史の文脈に照らして読み解くこと。その際に重要なのは、単に「昔と同じだ」と断じるだけでなく、「なぜ繰り返されるのか」「何が当時と異なるのか」という問いをもって向き合うことだと思います。

そうした思考の出発点として、本書が少しでも役立つならば望外の喜びです。そして、「過去を知るための歴史書」にとどまらず、現代社会を読み解くための手引きとしても参考にされることを願っています。

民衆感情というものは、教科書に載るような「大きな出来事」としては捉えにくいかもしれません。しかしそれは、社会の基層をたゆまず流れ続ける、大きな潮流でもあります。歴史の中からそうした感情の変化や連続性を汲(く)み取るには、地道な作業の積み重ねが不可欠です。そして、その過程で見えてくる世界は、きっと「いま」を深く理解するための鍵となるはずです。

どうか既成の「テーマ」や「方法」にとらわれすぎず、自分なりの問いを大切にしながら、歴史と向き合っていって欲しいなと思います。

金山さん、高柳さん、ありがとうございました。この記事をご覧になって、近代日中関係史や民衆の対外観(感情)に興味を持たれた方は、ぜひ『近代日本の対中国感情』を手に取ってみてください。