Commentary

著者に聞く⑩(後)――金山泰志さん・高柳峻秀さん

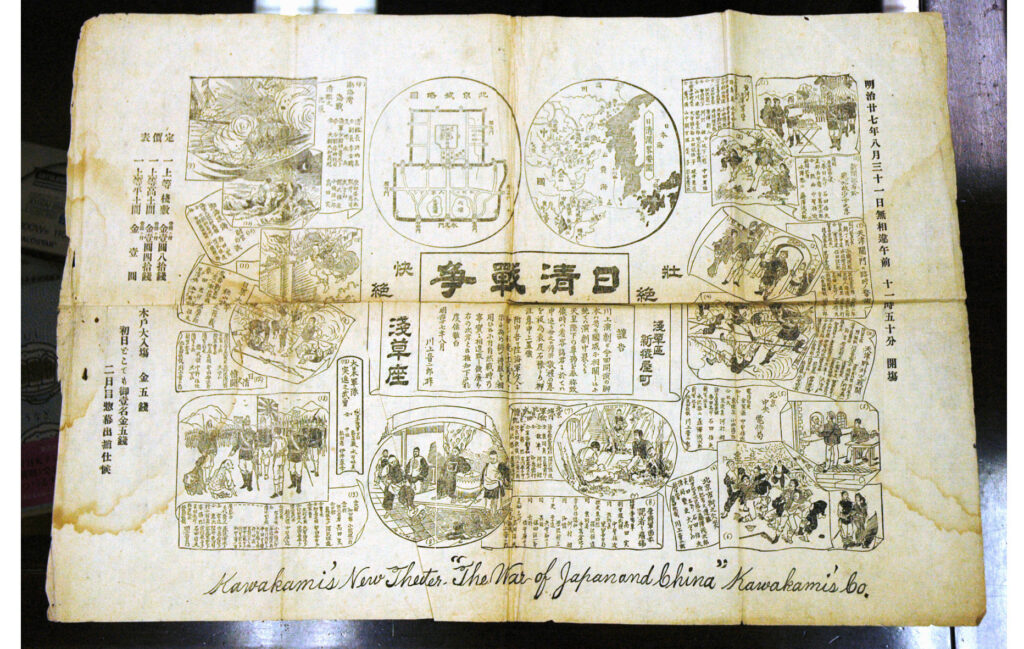

『近代日本の対中国感情』(中央公論新社、2025年2月)

質問⑧ 学生・若手研究者へのメッセージについて

(高柳)最後に、この記事をご覧の方に、特に日本近代史、日中関係史、感情史に関心を持っている学生さん(大学生、大学院生)に向けてメッセージをお願いいたします。

(金山)歴史研究とは、「いまを知るための鏡」である、私もそう考えています。

本書の「はじめに」で、私は次のように記しました。

「差別や偏見といった排他的な感情は、国や社会が危機に直面した際や、将来への不安が増幅した状況で顕著に表れる」

この文章を書いた当時、まさか現在の日本社会において、これほどまでに排外主義的な言説が広がるとは想像していませんでした。

私たちの目の前で進行している排外的な風潮を、歴史の文脈に照らして読み解くこと。その際に重要なのは、単に「昔と同じだ」と断じるだけでなく、「なぜ繰り返されるのか」「何が当時と異なるのか」という問いをもって向き合うことだと思います。

そうした思考の出発点として、本書が少しでも役立つならば望外の喜びです。そして、「過去を知るための歴史書」にとどまらず、現代社会を読み解くための手引きとしても参考にされることを願っています。

民衆感情というものは、教科書に載るような「大きな出来事」としては捉えにくいかもしれません。しかしそれは、社会の基層をたゆまず流れ続ける、大きな潮流でもあります。歴史の中からそうした感情の変化や連続性を汲(く)み取るには、地道な作業の積み重ねが不可欠です。そして、その過程で見えてくる世界は、きっと「いま」を深く理解するための鍵となるはずです。

どうか既成の「テーマ」や「方法」にとらわれすぎず、自分なりの問いを大切にしながら、歴史と向き合っていって欲しいなと思います。

金山さん、高柳さん、ありがとうございました。この記事をご覧になって、近代日中関係史や民衆の対外観(感情)に興味を持たれた方は、ぜひ『近代日本の対中国感情』を手に取ってみてください。