Commentary

著者に聞く⑩(後)――金山泰志さん・高柳峻秀さん

『近代日本の対中国感情』(中央公論新社、2025年2月)

質問⑦ 研究や執筆における困難と克服方法について

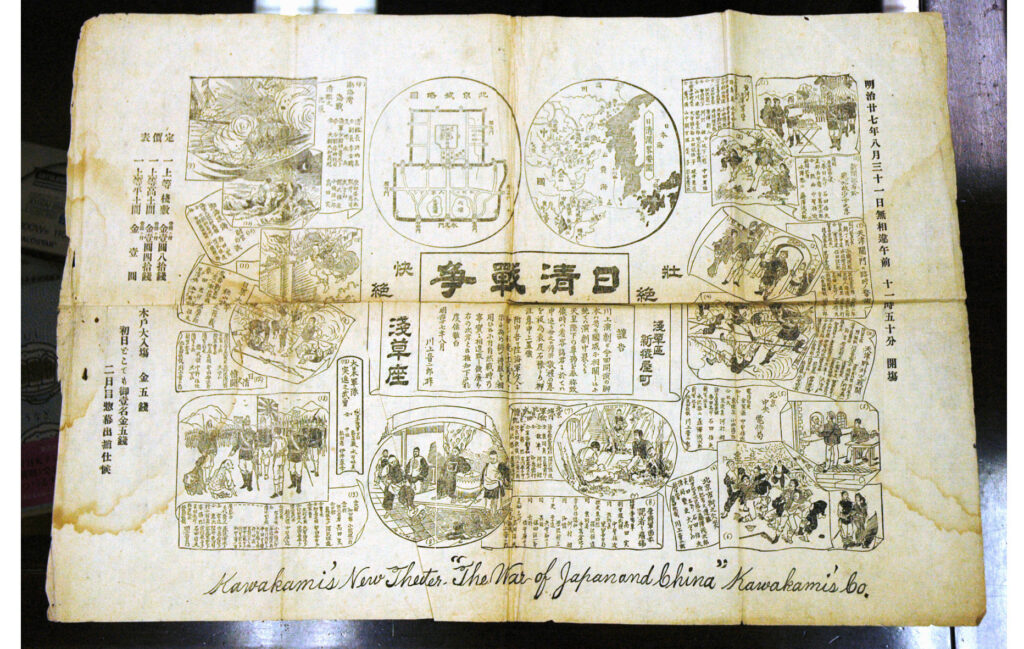

(高柳)本書には数多くの図像資料が収められており、読者が当時の空気を視覚的に理解するうえで大きな助けになっていると感じました。また、知識人の言説と比べて記録に残りにくい民衆の感情を丁寧に掬(すく)い上げようとされている点にも深い感銘を受けました。そこでお伺いしたいのですが、このご研究を進めるうえで、あるいは本書の執筆にあたって、特に苦労されたことがございましたら、それをどのように克服されたのかも含めてご教示いただけないでしょうか。

(金山)ご質問の趣旨とはやや異なるかもしれませんが、自分の研究に自信を失いかけたことは何度もありました。本書の「あとがき」冒頭にも少し触れましたが、ご年配の方から「あなたの研究には意味がない」と言われたり、最近では研究会や本書の感想として「差別差別と騒ぎすぎだ」「若い人が文献だけを頼りに昔をわかったつもりになっているだけだ」といった言葉をいただくこともありました。そうした言葉には、やはり心が折れそうになることもあります。

大学院以降、研究の場でも「新規性がない」「驚きがない」「当たり前のことを言っているだけ」と言われ、苦しんだ時期もありました。それでもなお、研究を続けようと思えたのは、「当たり前のことを当たり前として、史料をもって裏付けることの重要性」を教えてくださった恩師・古川隆久先生の存在、そして共に支えてくれた研究仲間たちのおかげです。

もちろん、本書の内容が「当たり前だったことの再確認」だけに終わっているとは考えていません。肯定的な感情・否定的な感情、それぞれの内実に踏み込んだつもりですし、「専門家にとっての当たり前」が、必ずしも「一般の人々にとっての当たり前」ではないという現実を正面から見つめることにも、大きな意義があると感じています。むしろ、そうした領域に注力する研究者がいてもよいのではないかと、いまでは確信するようになりました。

今回のご質問において「知識人の言説と比べて記録に残りにくい民衆の感情を丁寧に掬い上げようとされている点にも深い感銘を受けました」とご評価いただいたこと、また、このようなインタビューのご依頼をいただけたこと自体が、涙が出るほど嬉しく、励みとなっています。

本書が刊行に至ったのは、私の研究の意義を認めてくださる研究者の方々の存在があったからにほかなりません。これを「克服方法」と呼んでよいのかわかりませんが、そうした方々と出会えるように、多くの学会や研究会で発表し、様々な場に論文を投稿してきたことが結果につながったのだと思っています。

また、本書の内容面で最も苦労したのは、「感情」という可視化しにくい対象を、歴史学の方法でどう扱うかという問題でした。民衆の声は記録に残りにくく、また「好き・嫌い」といった感情は、表面の言葉以上に背景文脈の読み解きも重要になります。そのため、ビジュアル資料、特に少年雑誌の挿絵や漫画に注目することで、言語的記述だけでは把握しにくい感情を読み取る手がかりとしたいと考えました。