Commentary

著者に聞く⑩(後)――金山泰志さん・高柳峻秀さん

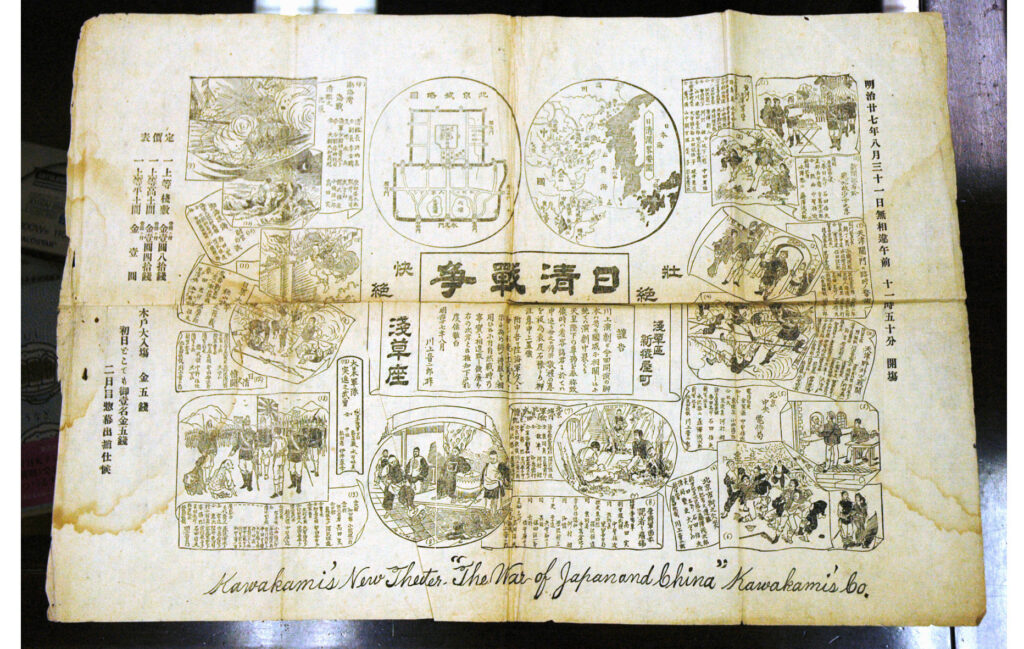

『近代日本の対中国感情』(中央公論新社、2025年2月)

質問⑥ 対中感情(中国観)をめぐる戦後・現代との連続・非連続について

(高柳)本書は主に近代を扱われておりますが、こうした中国をめぐる言説や描写は、戦後や現代にどのように引き継がれているとお考えでしょうか。あるいは戦後で何らかの断絶や再編があったと思われますか。

(金山)これは、本書をお読みいただいた方であれば、当然の疑問として抱かれるであろう重要な論点だと考えています。

一般論として申し上げるならば、戦後日本においても中国観は大きく変容を遂げつつ、一部には近代から継承された感情的構造が引き続き存在していると言えるかと思います。とりわけ、1970年代以降に顕在化した中国脅威論や、近年ネット上に見られる反中言説に頻出する「野蛮」「ルールを守らない」「滑稽」といった表現は、明治期以来の少年雑誌に描かれた中国人像と地続きのもののようにも見受けられます。

やや歯切れの悪い回答になってしまう理由は、やはり戦後の中国観については別途、独立した検討が必要だと考えているからです。前著『明治期日本における民衆の中国観』の書評でも、「中国観を扱うならば、朝鮮観との比較が不可欠であり、すでにいくつかの優れた朝鮮観研究があるのだから、それを参照すべきだ」とのご指摘をいただきました。このご意見はもっともであり、本書でもその批判を踏まえて対朝鮮感情に言及しています。ただし、その分析は一から自ら行ったものであり、感情に着目するか否かという研究目的の違いが、同一史料の読解や分析にも微妙に影響することを痛感しています。

戦後の中国観に関しても、すでに豊富な研究蓄積がありますが、本書との比較・相対化を図るうえでは、やはり少年文化や若者文化、たとえば『キン肉マン』のようなポップカルチャー(アニメや漫画)に注目したアプローチが必要になると感じています。

実は、本書をお読みくださった先輩研究者の方々からは、すでに多くの示唆をいただいています。私自身もアニメやゲームを好み、現代の娯楽文化に日常的に親しんでいる方だと思いますが、「中国をデフォルメすることで観客に受け入れられる」という構造そのものは、本書で扱った時代から現代にかけて連続しているようにも感じています。

(高柳)戦後と現代への連続と再編についてのご見解、たいへん示唆的だと感じました。中国をデフォルメすることで読者に受け入れられるという構造が明治期の少年雑誌から現代のポップカルチャーに至るまで連続しているというご指摘は、とりわけ重要だと受け止めております。

中国の日本観も連続・非連続の両面が確認できます。対日戦勝利直後は、日本を近代化の学習対象とする視点が後退した一方で、軍国主義復活への懸念から日本は引き続き外的脅威として位置付けられました。他方で、かつて「敵」であった日本について語ることは、台湾(国府)においても中国大陸(中共)においても日本の侵略と支配に抵抗・勝利したという政権の正当性に直結する政治的な問題でした。そのため、「日本」という符号は両地域において国民政府期の中国と同様に長らく政治的な管理・統制下に置かれました(台湾では1970年代以降に脱政治化が進みました)。その後、日本の高度経済成長などによって経済や技術の面で日本を学習対象とする視点が再び強まります。こうした変遷は、近代中国における日本観の構造が、かたちを変えながらも部分的に連続していることを示唆しているように思います。

一方、現代の中国や台湾における日本観には、近代には見られなかった新たな側面も確認できます。とりわけ、日本のポップカルチャーに対する関心はその顕著な例です。こうした文化的関心の高まりは、より複雑で多層的な日本理解の可能性を開いているのではないかと感じております。

以上を踏まえますと、日本の中国観や中国の日本観は、近代からの特徴を引き継いでいる部分がある一方で、現代文化の影響を受けた認識や感情の変容や再編も見て取れます。両者の交錯によって形成される現在の認識や感情のあり方は、今後さらに検討していくべき課題であると考えました。