Commentary

著者に聞く⑩(後)――金山泰志さん・高柳峻秀さん

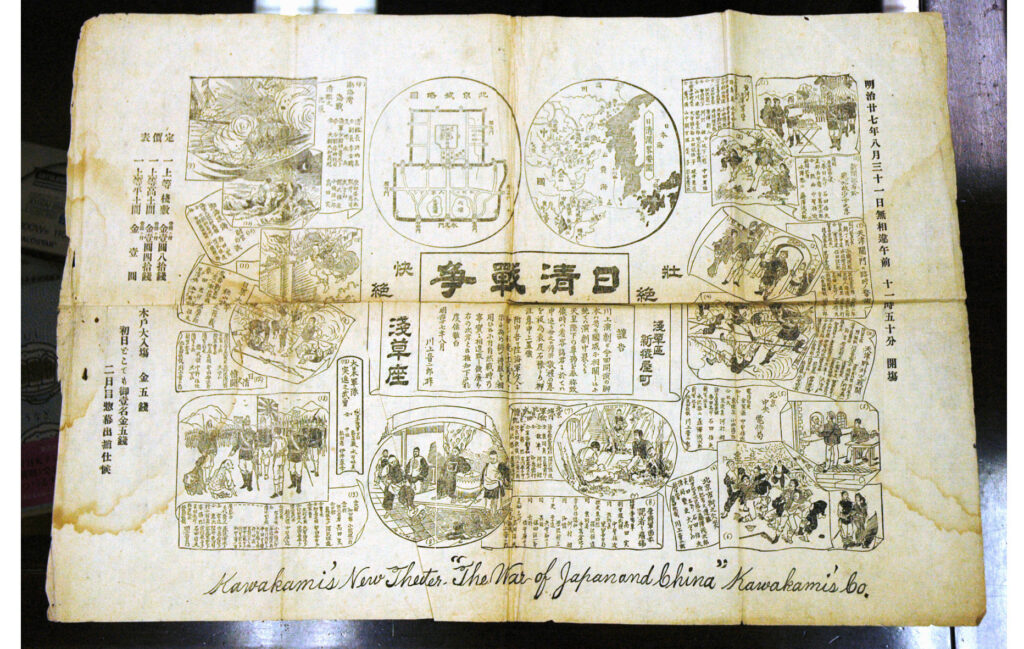

『近代日本の対中国感情』(中央公論新社、2025年2月)

中国学.comでは、現代中国および中国語圏の関連研究の中から、近年注目すべき著作を出版された著者にインタビューを行います。今回は日本近現代史・民衆の中国観の専門家で、『近代日本の対中国感情』の著者である金山泰志さんにお話を伺いました。聞き手は、中国近現代史・日中関係史・知識史を専門とし、近代中国の「日本知(日本をめぐる理解や知識)」の形成と変容を研究テーマにされている高柳峻秀さんにお引き受けいただきました。高柳さんには応答のコメントとして、中国側の事情についても解説していただきました。なお、質問①~④については前編をご覧ください。

質問⑤ 二重の中国観と中国内部の多様性に対する理解について

(高柳)本書によれば、当時の日本において、同時代の中国は蔑視・敵視の対象となる一方で、古典世界の中国は基本的に評価・尊敬の対象として記述・描写されてきました。それでは、当時の日本人は、この中国をめぐる、相反するイメージをどのように理解・受容していたとお考えでしょうか。また、同時代の中国と言ってもその対日姿勢は必ずしも一枚岩ではなかったと思われますが、たとえば汪精衛(政権)のような同時代の中国における対日協力者・対日協力政権に対する少年雑誌や民衆の見方はどのようなものだったのでしょうか。

(金山)ご指摘の通り、近代日本における対中感情の傾向は、メディアに表出された記事を分類してみると、「古典世界としての中国」と「同時代の中国」という二重構造を成していたと考えられます。孔子に代表される古典中国は、「文明の源」として尊敬の対象であり続けた一方、同時代の清国・中華民国は「野蛮で遅れた存在」として蔑視されました。この相反するイメージは、多くの日本人にとって必ずしも矛盾と受け止められたわけではなく、「かつては偉大だったが、いまは堕落した国」という物語として、整合的に理解・受容されていたように思われます。

また、ご質問にある汪精衛政権のような対日協力政権・協力者に対する描写については、本書で扱った少年雑誌の中でも、「中国との親善」の強調が求められた時期には、「親日的中国人」や「協力的な中国人」を肯定的に描く例も見られました。ただし、それが本質的な敬意を伴った描写であったかと言えば、やはり疑問が残ります。基本的には「日本の指導を素直に受け入れる中国人」として描かれることで、日本の優越性を補強する役割を果たしていたと考えられます。

一方で、近代日本における対中感情の「傾向」とあえて述べるのは、感情を個人レベルで掘り下げたときに、実際には千差万別であることが考えられるからです。極端に言えば、古典世界の中国に対する敬意など一切持たず、同時代の中国を一貫して蔑視していた人物もいれば、その逆の立場の人もいたでしょう。したがって、「当時の日本人はこう考えていた」と断じるのではなく、「当時の日本社会に漠然と共有されていた対中感情の傾向」と捉えるのが適切だと考えています。

本書のタイトルを「近代日本人の対中国感情」ではなく「近代日本の対中国感情」としたのも、そうした個人差を前提に、より広範な社会的傾向に焦点を当てたかったからです。

(高柳)日本の古典中国と同時代中国への認識に関するご指摘、たいへん明快で説得的だと感じました。また、対日協力者への肯定的描写が日本の優越を補強する役割を担っていたというご指摘も興味深く拝聴しました。

近代中国においても日本観は一様ではありませんでした。既述の通り、小国だった前近代日本と、近代化を果たした同時代日本という二つの見方があり、なかでもその画期となった明治維新に関心が寄せられました。また、同時代日本に対しては、さらに「近代化の参照例」と「最大の外的脅威」という二重の位置付けが与えられることで、参照学習と敵情分析の両面から日本理解が求められ、とりわけ国民政府期は後者の側面が前景化していきました。日中戦争期には、国民党・共産党・対日協力政権という各政治勢力のもとでそれぞれ立場の異なる日本研究が進められました。そのため、中国でも日本に対する認識や感情は、必ずしも「抗日」や「親日」といった概念で一括(ひとくく)りにできない多様性が存在していたと考えております。一方で、近代中国では太田宇之助など対中融和的な日本人が好意的に紹介されることもありましたが、一定の警戒や限界をあわせて示す場合も少なくありませんでした。

金山先生のご指摘と照らし合わせますと、日本観・中国観のいずれも当時の社会で共有されていた全体的な傾向が確認できる一方で、同時にそこに回収しきれない多様性についても丹念に跡づけることの重要性を改めて強く認識いたしました。