Commentary

著者に聞く⑩(前)――金山泰志さん・高柳峻秀さん

『近代日本の対中国感情』(中央公論新社、2025年2月)

中国学.comでは、現代中国および中国語圏の関連研究の中から、近年注目すべき著作を出版された著者にインタビューを行います。今回は日本近現代史・民衆の中国観の専門家で、『近代日本の対中国感情』の著者である金山泰志さんにお話を伺いました。聞き手は、中国近現代史・日中関係史・知識史を専門とし、近代中国の「日本知(日本をめぐる理解や知識)」の形成と変容を研究テーマにされている高柳峻秀さんにお引き受けいただきました。高柳さんには応答のコメントとして、中国側の事情についても解説していただきました。

質問① 研究の動機と本書の着想について

(高柳)金山先生が近代日本の対中感情(中国観)というテーマに取り組まれるようになった経緯を、改めてお聞かせいただけますか。あわせて、本書の着想を得られたきっかけについてもご紹介いただけますと幸いです。

(金山)「近代日本の対中感情」というテーマに取り組むようになったきっかけを振り返ってみると、それは高校時代に遡ります。いまでもはっきりと覚えているのは、部活動の友人から「教科書では教えない本当の歴史」なる話を聞いたときのことです。なかでも特に印象に残ったのが、「南京大虐殺はなかった」という主張でした。そうした内容は、当時すでに漫画などを通じて高校生にも届くようになっており、少なからぬ若者が影響を受けていたように思います。

ちょうどその頃、日本史の授業でも南京事件が扱われていたため、私自身も日本史の教員に質問をした記憶があります。しかし、納得のいく答えは得られず、かといって友人の言うことにも違和感があり、「もやもや」を抱えることになりました。このような「もやもや」こそが、私が日本史、とりわけ近代史に関心を持つようになった出発点であり、大学では日本近代史のゼミに所属し、そのまま大学院に進学することにつながりました。

対中感情について本格的に取り組み始めたのは大学院時代です。その頃から、近代日本の戦争や対中国政策を考えるうえで、従来の先行研究が明らかにしてきた指導層や知識人による中国観とは別に、一般の人々の対中感情も重要な役割を果たしていたのではないかという問題意識を持つようになりました。

本書の着想には、現代における中国に対する過激な言説がネット上で頻繁に見られる現状も影響しています。日清戦争期に始まった中国への侮蔑的な感情が、21世紀の現在においてもなお繰り返されていることに驚きを覚え、その歴史的な根を明らかにし、それを知らない多くの人々に伝えたいというのが、本書執筆の出発点でした。

そういったことから、より広い読者層に向けて新書という形で発信したいという思いも強くありました。私の研究は、専門家からは「インパクトがない」「驚きがない」と評されることも少なくありませんでしたが、大学で授業を行うと、当時の対中感情の実態に強い関心や驚きを示す学生が多くいました。そうした若い世代の反応を通じて、むしろ歴史に詳しくない人々や、これから本格的に学び始めようとする若者にこそ届ける意義があるのではないかと考えるようになりました。

こうした思いは、近年ますます排外主義的傾向が強まる社会状況の中で、いっそう強くなっています。私の想いに中央公論新社の編集者・白戸直人さんが共鳴してくださったことで、本書の刊行が実現しました。本書が少年雑誌というビジュアル資料に焦点を当てたのは、こうした問題意識の反映であり、読者にとってわかりやすい構成を目指した結果でもあります。

質問② 少年雑誌と民衆の対中感情(中国観)の特徴について

(高柳)金山先生は少年雑誌に特に着目された本書のほか、教科書・新聞・講談・演劇など多様な媒体から民衆の対中感情(中国観)を検討してこられました。他の媒体と比較した際に、特に少年(少女)雑誌に描かれる中国にはどのような特徴があるのでしょうか。また、本書で指摘されている通り、先行研究では主に知識人の言説や議論が注目されてきましたが、知識人と比較したときに民衆の対中感情(中国観)、あるいは民衆向けの媒体で言及される中国にはどのような特徴が見いだせるでしょうか。

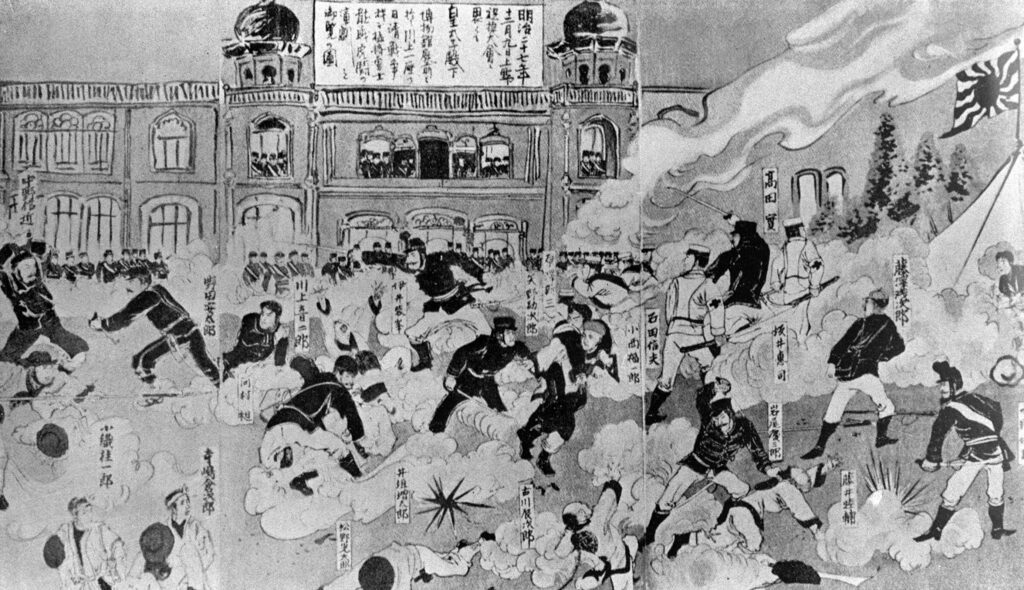

(金山)上記の回答とも関わりますが、本書で史料として注目した少年雑誌の最大の特徴は、「視覚的かつ感情的にわかりやすい」表現にあります。子どもを対象としているため、物事が善悪の二項対立で描かれ、中国は「悪役」として明確に敵視される存在として表現されました。とりわけ戦時においては、「乱暴」「意地悪」「愚鈍」といった特徴を持つ中国人像が登場し、敵愾心(てきがいしん)を煽ると同時に、嘲笑の対象ともなりました。

これは、新聞や教科書が比較的理性的な論調で中国観を語っていたのに対し、少年雑誌では感情に直接訴える描写が顕著であった点で、大きな違いがあります。

また、知識人による中国論が「漢学的知識」や「文明の源流」としての評価を含む二重性を備えていたのに対し、民衆向けメディアでは、より即物的かつ一面的な「嫌悪」や「蔑視」が前面に出やすかったと考えられます。

もっとも、知識人と民衆という二項対立的な捉え方そのものにも再考の余地があります。両者の間には重なり合う部分も多分に存在し、知識人による対中政策を背景とした中国認識も、感情レベルに還元すれば「快・不快」や「好き・嫌い」といった根源的な感情においては、民衆と一致する側面すらあると考えられるからです。この点は今後の課題として、さらに検討を深めていきたいと思っています。

(高柳)視覚的・感情的にわかりやすい表現が少年雑誌の特質とのこと、たいへん説得的なご指摘だと感じました。また、善悪二元論の枠組みは、敵視や嘲笑の対象としての中国観を読者に印象づけるうえで効果的に機能していたと理解いたしました。

近代中国の日本観の場合、少年雑誌の事例ではございませんが、国民政府期(1928〜1948年)に刊行された教科書や、日本に関する副読本(例:『日本故事』、『低級日本研究教材』)などの児童向け出版物を見ますと、日本や日本人に関する描写は概ね次の三点に集約されます。第一に、中国の領土や旧来の冊封・朝貢国を奪った侵略者としての日本、第二に、前近代には中国文明の影響下にあった小国ながら、明治維新を契機に急速に台頭した新興国としての日本、そして第三に、勤勉・清潔・規律、そして武士道といった国民性を持つ民族としての日本です。

こうした児童向けの出版物は、出来事の複雑な因果関係を省略してわかりやすさを重視する点で、日本側の少年雑誌と共通しており、ステレオタイプの形成に与えた影響は小さくなかったと考えます。また、金山先生のご指摘の通り、こうした他者理解の問題は「知識人」と「民衆」という二項対立だけで捉えるべきではなく、両者の認識や感情が重なり合っている場合や、著者や出版社といった「知識人」側の意図が出版物を媒介として「民衆」の認識や感情に影響しうる点にも留意すべきだと感じました。

質問③ 対中感情(中国観)の形成と政治権力との関係性について

(高柳)近代日本で対中感情が形成されるうえで、政治的影響についてはどのように評価すべきでしょうか。戦時・平時を問わず、中国に関する言説・描写について、雑誌の出版社・編集者の経営戦略や執筆者の個人的な思想・価値観に加えて、政治権力による圧力・介入・支援、あるいは政治権力に対する忖度(そんたく)・協力や自己検閲などはどの程度確認できるのでしょうか。

(金山)戦時期の少年雑誌に対しては、明確な指導や統制が加えられた事例があります。本書で紹介した例として、1938年10月に内務省が出した「児童読物改善ニ関スル指示要綱」では、敵愾心(てきがいしん)を煽る表現や蔑称の使用を禁止し、その代わりに中国文化や子どもの生活紹介などを通じた日中親善の強調が求められました。

本書では紹介しきれなかった事例としては、中国に関する言説ではないものの、明治期の少年雑誌『小国民』が1895年9月に掲載した無署名の記事「嗚呼露国」が挙げられます。この記事は、日清戦争後の三国干渉をめぐる政府の弱腰を激しく批判した内容であり、これが「政治的発言にすぎる」との理由で、発行禁止処分を受けました。これは、権力に対する批判的言説が即座に抑圧された典型であり、言論統制が少年雑誌に対しても及んでいたことを示しています。『小国民』以前の時代に刊行されていた『少年園』という雑誌でも、政論の掲載を理由に発行停止となった例があります。

注目すべきは、こうした統制の一方で見られるメディアの自立的な側面です。つまり、近代日本におけるメディアは、政治権力に単に従属するだけの存在ではありませんでした。平時においても、少年雑誌は営利を目的とした商業出版物であるがゆえに、「売れる」内容として、中国人を悪役に描いたり、嘲笑の対象としたりする表現を積極的に取り入れていました。このような場合、表現は政治的圧力の産物というよりも、出版社が「読者の好みに応える」かたちで選択したものであり、それが結果として対中感情の形成と再生産に寄与していたと考えられます。

(高柳)戦時期において国家の統制が表現の方向性を規定した一方で、平時には出版社の販売戦略に基づいて侮蔑的な中国描写が掲載される傾向があったとのご指摘、非常に示唆に富むお話だと感じました。

近代中国では日中戦争勃発以前の段階から、日本関係の言説や描写に対して政治権力の様々な関与が確認できます。たとえば、国民政府期の中国では、国民党政権が満洲事変よりも早い段階で日本語学習と日本研究の奨励方針を打ち出しており、1930年代に入ると宣伝・言論・出版に関する各種政策を通して日本関係の言説や描写を一定程度管理・統制していきました。換言すれば、国民政府期の中国では個々の著者や出版社の事情だけでなく、「訓政」(注)という中国国民党による事実上の一党独裁体制も考慮する必要がありました。

こうした中国側の状況と照らし合わせて考えますと、日中両国において、相手国に関する言説や描写は、とりわけ戦時には政治的要請に強く規定される傾向があったことが窺えます。ただし、それ以外の時期における言説や描写については、両国の政治体制の違いを反映し、政治権力からの影響に差異が見られた可能性があり、この点は今後さらに掘り下げて比較検討していく必要があると感じました。

注:「訓政」とは、孫文の三段階革命論(軍政→訓政→憲政)の第二段階であり、中国国民党が国政などを主導しつつ民衆に政治教育・行政訓練を施し、将来の憲政に備えるとされた過渡的な体制を指す。その理念は、中国国民党の一党支配を正当化する論理としても機能した。

質問④ 中国側の反応・対応について

(高柳)本書で扱われた少年雑誌をはじめとする媒体は、同時代の中国(近代中国)に対してほとんど一貫して否定的な言説・描写を掲載しているように見受けられます。一方、当時の日本には多数の中国人(留学生、商人、華僑、外交官など)が滞在しており、これらの記述や描写を直接目にする機会も少なくなかったと思います。それでは、こうした差別的と受け取られうる記述や描写に対して、当時の中国側はどの程度把握し、どのような対応や反応を示していたのでしょうか。

(金山)本書では、日本国内における感情の変遷に焦点を当てており、中国側の直接的な反応については詳細に扱っておりません。ただし、日本による対中描写が中国側の反発を招いた例は、たとえば対華二十一ヵ条要求以降の反応や、1920年代の排日運動からも見て取れるように、中国国内でも日本のメディア表現に対する関心は一定程度あったと推測されます。

とはいえ、日本に滞在していた中国人が当時の少年雑誌をどの程度読んでいたかは、難しい問題になります。時代によって異なりますが、明治期の少年雑誌は回し読みなどを通じて影響力があったとはいえ、読者層は比較的裕福で向学心のある児童に限られていました。日本人少年のすべてが読んでいたわけでもありません。そのため、本書では少年雑誌に加えて、映画や大衆雑誌『キング』といった、より広範な媒体にも着目しています。

中国側の反応として、私が最近特に注目しているのが、高柳さんもご研究されている中国人留学生の記録です。彼らが日本滞在中に実際に経験した侮蔑的行為について書き残しており、それらを丁寧に検討することは非常に重要だと考えています。また、華僑に関しては、近年では横浜中華街におけるイメージの変遷に関する研究も始めています。こうした在日中国人の視点からの記録や証言は、今後の重要な研究課題です。ご指摘いただいた視点を踏まえ、比較史的な検討をさらに深めていきたいと考えています。

あるいは、この分野は高柳さんのような中国近現代史をご専門とされる方に、ぜひとも取り組んでいただきたいテーマだとも感じています!

(高柳)ありがとうございます。ご指摘の通り、中国は日本の政策や言論に注意を払い、とりわけ留学生をはじめとする在日中国人にその傾向が顕著であったと感じております。

日本の少年雑誌の事例ではありませんが、中国側が日本の中国関係の言説や描写に批判・抗議を行う場合がありました。たとえば、1930年代に激化した、いわゆる日中教科書問題では、満洲在住の日本人が国民党政権の三民主義教育方針に基づいた教科書における「排日」的記述を問題視し、これを日本国内に周知することで中国の教育を批判する声が広まりました。その結果、朝鮮や内地の華僑学校で使用されていた中国教科書が取り締まりの対象となりました。中国側は、こうした日本の批判に対応する中で日本の教科書や出版物を調査し、その中の排華的・排外的な記述を指摘しました(例:『日本侵華排外之教材与言論』)。ただし、ここに少年雑誌は含まれていないため調査対象ではなかった可能性も考えられます。また、外交官の邵毓麟(しょういくりん)が日本の学校を視察した際に教員が児童に中国蔑視的な説明をしていたと証言しており、そうした表現が児童向けの絵本にも見られることを指摘しています(『日支遂に敵か』)。

このように、近代日本の教育や出版物における中国関係の言説や描写は中国側の自国理解と齟齬(そご)を生み、ときに両国間の争点に発展しました。こうした文脈を踏まえ、日本の少年雑誌に対する中国側の認識についても今後さらに明らかにしていきたいと考えております。

後編では、対中/対日感情の多様性、現在との連続性、著者が研究で直面した困難と克服方法について掘り下げていきます。