Commentary

著者に聞く⑩(前)――金山泰志さん・高柳峻秀さん

『近代日本の対中国感情』(中央公論新社、2025年2月)

質問④ 中国側の反応・対応について

(高柳)本書で扱われた少年雑誌をはじめとする媒体は、同時代の中国(近代中国)に対してほとんど一貫して否定的な言説・描写を掲載しているように見受けられます。一方、当時の日本には多数の中国人(留学生、商人、華僑、外交官など)が滞在しており、これらの記述や描写を直接目にする機会も少なくなかったと思います。それでは、こうした差別的と受け取られうる記述や描写に対して、当時の中国側はどの程度把握し、どのような対応や反応を示していたのでしょうか。

(金山)本書では、日本国内における感情の変遷に焦点を当てており、中国側の直接的な反応については詳細に扱っておりません。ただし、日本による対中描写が中国側の反発を招いた例は、たとえば対華二十一ヵ条要求以降の反応や、1920年代の排日運動からも見て取れるように、中国国内でも日本のメディア表現に対する関心は一定程度あったと推測されます。

とはいえ、日本に滞在していた中国人が当時の少年雑誌をどの程度読んでいたかは、難しい問題になります。時代によって異なりますが、明治期の少年雑誌は回し読みなどを通じて影響力があったとはいえ、読者層は比較的裕福で向学心のある児童に限られていました。日本人少年のすべてが読んでいたわけでもありません。そのため、本書では少年雑誌に加えて、映画や大衆雑誌『キング』といった、より広範な媒体にも着目しています。

中国側の反応として、私が最近特に注目しているのが、高柳さんもご研究されている中国人留学生の記録です。彼らが日本滞在中に実際に経験した侮蔑的行為について書き残しており、それらを丁寧に検討することは非常に重要だと考えています。また、華僑に関しては、近年では横浜中華街におけるイメージの変遷に関する研究も始めています。こうした在日中国人の視点からの記録や証言は、今後の重要な研究課題です。ご指摘いただいた視点を踏まえ、比較史的な検討をさらに深めていきたいと考えています。

あるいは、この分野は高柳さんのような中国近現代史をご専門とされる方に、ぜひとも取り組んでいただきたいテーマだとも感じています!

(高柳)ありがとうございます。ご指摘の通り、中国は日本の政策や言論に注意を払い、とりわけ留学生をはじめとする在日中国人にその傾向が顕著であったと感じております。

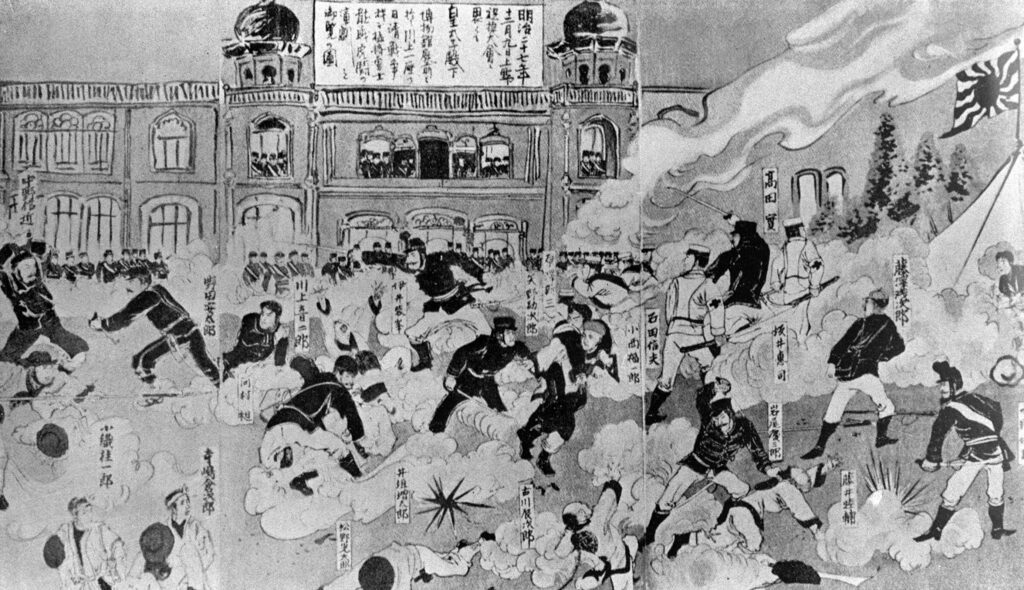

日本の少年雑誌の事例ではありませんが、中国側が日本の中国関係の言説や描写に批判・抗議を行う場合がありました。たとえば、1930年代に激化した、いわゆる日中教科書問題では、満洲在住の日本人が国民党政権の三民主義教育方針に基づいた教科書における「排日」的記述を問題視し、これを日本国内に周知することで中国の教育を批判する声が広まりました。その結果、朝鮮や内地の華僑学校で使用されていた中国教科書が取り締まりの対象となりました。中国側は、こうした日本の批判に対応する中で日本の教科書や出版物を調査し、その中の排華的・排外的な記述を指摘しました(例:『日本侵華排外之教材与言論』)。ただし、ここに少年雑誌は含まれていないため調査対象ではなかった可能性も考えられます。また、外交官の邵毓麟(しょういくりん)が日本の学校を視察した際に教員が児童に中国蔑視的な説明をしていたと証言しており、そうした表現が児童向けの絵本にも見られることを指摘しています(『日支遂に敵か』)。

このように、近代日本の教育や出版物における中国関係の言説や描写は中国側の自国理解と齟齬(そご)を生み、ときに両国間の争点に発展しました。こうした文脈を踏まえ、日本の少年雑誌に対する中国側の認識についても今後さらに明らかにしていきたいと考えております。

後編では、対中/対日感情の多様性、現在との連続性、著者が研究で直面した困難と克服方法について掘り下げていきます。