Commentary

著者に聞く⑩(前)――金山泰志さん・高柳峻秀さん

『近代日本の対中国感情』(中央公論新社、2025年2月)

質問③ 対中感情(中国観)の形成と政治権力との関係性について

(高柳)近代日本で対中感情が形成されるうえで、政治的影響についてはどのように評価すべきでしょうか。戦時・平時を問わず、中国に関する言説・描写について、雑誌の出版社・編集者の経営戦略や執筆者の個人的な思想・価値観に加えて、政治権力による圧力・介入・支援、あるいは政治権力に対する忖度(そんたく)・協力や自己検閲などはどの程度確認できるのでしょうか。

(金山)戦時期の少年雑誌に対しては、明確な指導や統制が加えられた事例があります。本書で紹介した例として、1938年10月に内務省が出した「児童読物改善ニ関スル指示要綱」では、敵愾心(てきがいしん)を煽る表現や蔑称の使用を禁止し、その代わりに中国文化や子どもの生活紹介などを通じた日中親善の強調が求められました。

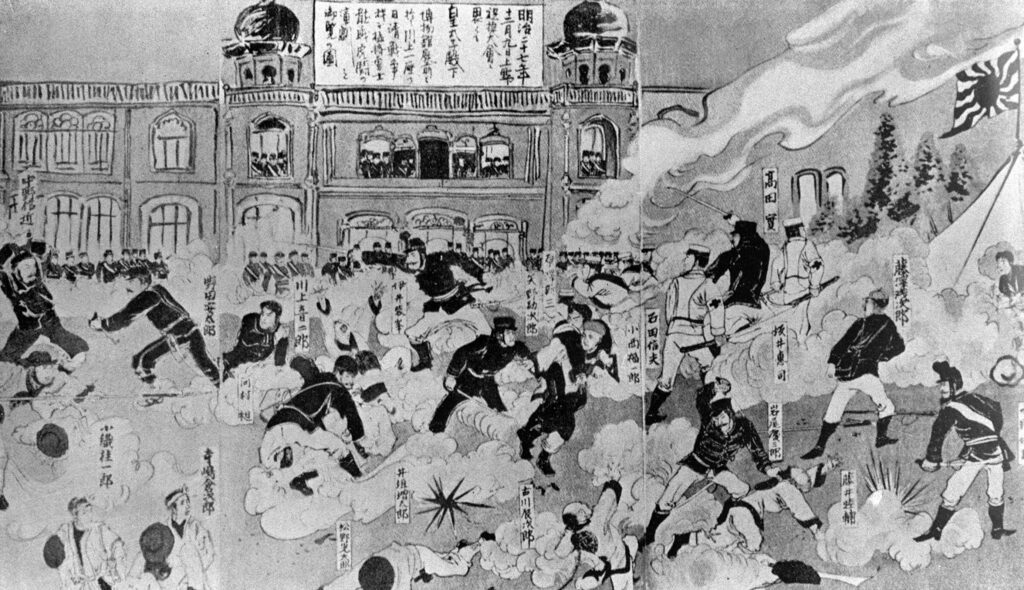

本書では紹介しきれなかった事例としては、中国に関する言説ではないものの、明治期の少年雑誌『小国民』が1895年9月に掲載した無署名の記事「嗚呼露国」が挙げられます。この記事は、日清戦争後の三国干渉をめぐる政府の弱腰を激しく批判した内容であり、これが「政治的発言にすぎる」との理由で、発行禁止処分を受けました。これは、権力に対する批判的言説が即座に抑圧された典型であり、言論統制が少年雑誌に対しても及んでいたことを示しています。『小国民』以前の時代に刊行されていた『少年園』という雑誌でも、政論の掲載を理由に発行停止となった例があります。

注目すべきは、こうした統制の一方で見られるメディアの自立的な側面です。つまり、近代日本におけるメディアは、政治権力に単に従属するだけの存在ではありませんでした。平時においても、少年雑誌は営利を目的とした商業出版物であるがゆえに、「売れる」内容として、中国人を悪役に描いたり、嘲笑の対象としたりする表現を積極的に取り入れていました。このような場合、表現は政治的圧力の産物というよりも、出版社が「読者の好みに応える」かたちで選択したものであり、それが結果として対中感情の形成と再生産に寄与していたと考えられます。

(高柳)戦時期において国家の統制が表現の方向性を規定した一方で、平時には出版社の販売戦略に基づいて侮蔑的な中国描写が掲載される傾向があったとのご指摘、非常に示唆に富むお話だと感じました。

近代中国では日中戦争勃発以前の段階から、日本関係の言説や描写に対して政治権力の様々な関与が確認できます。たとえば、国民政府期の中国では、国民党政権が満洲事変よりも早い段階で日本語学習と日本研究の奨励方針を打ち出しており、1930年代に入ると宣伝・言論・出版に関する各種政策を通して日本関係の言説や描写を一定程度管理・統制していきました。換言すれば、国民政府期の中国では個々の著者や出版社の事情だけでなく、「訓政」(注)という中国国民党による事実上の一党独裁体制も考慮する必要がありました。

こうした中国側の状況と照らし合わせて考えますと、日中両国において、相手国に関する言説や描写は、とりわけ戦時には政治的要請に強く規定される傾向があったことが窺えます。ただし、それ以外の時期における言説や描写については、両国の政治体制の違いを反映し、政治権力からの影響に差異が見られた可能性があり、この点は今後さらに掘り下げて比較検討していく必要があると感じました。

注:「訓政」とは、孫文の三段階革命論(軍政→訓政→憲政)の第二段階であり、中国国民党が国政などを主導しつつ民衆に政治教育・行政訓練を施し、将来の憲政に備えるとされた過渡的な体制を指す。その理念は、中国国民党の一党支配を正当化する論理としても機能した。