Commentary

著者に聞く⑩(前)――金山泰志さん・高柳峻秀さん

『近代日本の対中国感情』(中央公論新社、2025年2月)

質問② 少年雑誌と民衆の対中感情(中国観)の特徴について

(高柳)金山先生は少年雑誌に特に着目された本書のほか、教科書・新聞・講談・演劇など多様な媒体から民衆の対中感情(中国観)を検討してこられました。他の媒体と比較した際に、特に少年(少女)雑誌に描かれる中国にはどのような特徴があるのでしょうか。また、本書で指摘されている通り、先行研究では主に知識人の言説や議論が注目されてきましたが、知識人と比較したときに民衆の対中感情(中国観)、あるいは民衆向けの媒体で言及される中国にはどのような特徴が見いだせるでしょうか。

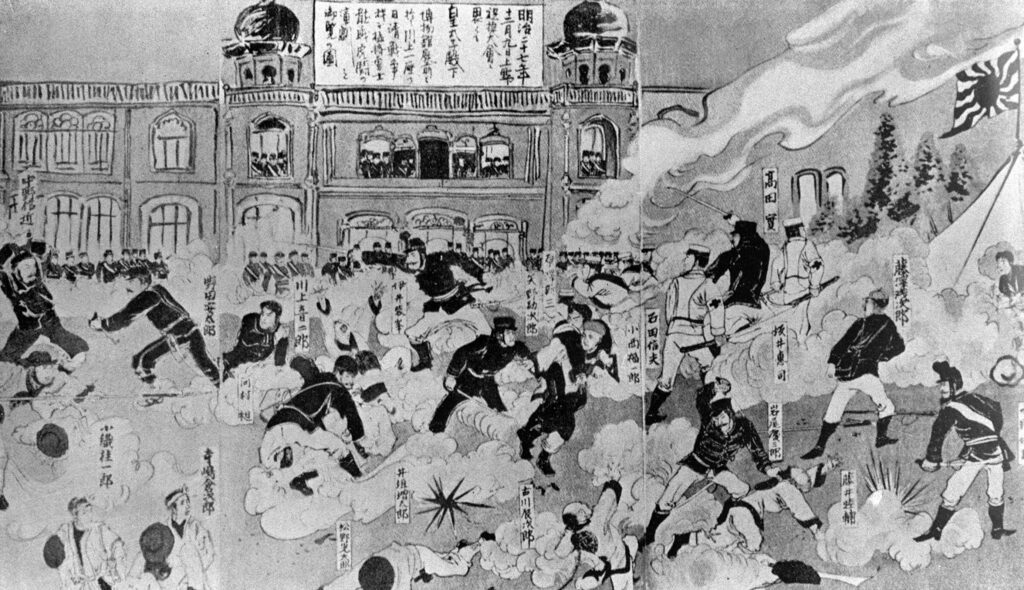

(金山)上記の回答とも関わりますが、本書で史料として注目した少年雑誌の最大の特徴は、「視覚的かつ感情的にわかりやすい」表現にあります。子どもを対象としているため、物事が善悪の二項対立で描かれ、中国は「悪役」として明確に敵視される存在として表現されました。とりわけ戦時においては、「乱暴」「意地悪」「愚鈍」といった特徴を持つ中国人像が登場し、敵愾心(てきがいしん)を煽ると同時に、嘲笑の対象ともなりました。

これは、新聞や教科書が比較的理性的な論調で中国観を語っていたのに対し、少年雑誌では感情に直接訴える描写が顕著であった点で、大きな違いがあります。

また、知識人による中国論が「漢学的知識」や「文明の源流」としての評価を含む二重性を備えていたのに対し、民衆向けメディアでは、より即物的かつ一面的な「嫌悪」や「蔑視」が前面に出やすかったと考えられます。

もっとも、知識人と民衆という二項対立的な捉え方そのものにも再考の余地があります。両者の間には重なり合う部分も多分に存在し、知識人による対中政策を背景とした中国認識も、感情レベルに還元すれば「快・不快」や「好き・嫌い」といった根源的な感情においては、民衆と一致する側面すらあると考えられるからです。この点は今後の課題として、さらに検討を深めていきたいと思っています。

(高柳)視覚的・感情的にわかりやすい表現が少年雑誌の特質とのこと、たいへん説得的なご指摘だと感じました。また、善悪二元論の枠組みは、敵視や嘲笑の対象としての中国観を読者に印象づけるうえで効果的に機能していたと理解いたしました。

近代中国の日本観の場合、少年雑誌の事例ではございませんが、国民政府期(1928〜1948年)に刊行された教科書や、日本に関する副読本(例:『日本故事』、『低級日本研究教材』)などの児童向け出版物を見ますと、日本や日本人に関する描写は概ね次の三点に集約されます。第一に、中国の領土や旧来の冊封・朝貢国を奪った侵略者としての日本、第二に、前近代には中国文明の影響下にあった小国ながら、明治維新を契機に急速に台頭した新興国としての日本、そして第三に、勤勉・清潔・規律、そして武士道といった国民性を持つ民族としての日本です。

こうした児童向けの出版物は、出来事の複雑な因果関係を省略してわかりやすさを重視する点で、日本側の少年雑誌と共通しており、ステレオタイプの形成に与えた影響は小さくなかったと考えます。また、金山先生のご指摘の通り、こうした他者理解の問題は「知識人」と「民衆」という二項対立だけで捉えるべきではなく、両者の認識や感情が重なり合っている場合や、著者や出版社といった「知識人」側の意図が出版物を媒介として「民衆」の認識や感情に影響しうる点にも留意すべきだと感じました。