Commentary

著者に聞く⑩(前)――金山泰志さん・高柳峻秀さん

『近代日本の対中国感情』(中央公論新社、2025年2月)

中国学.comでは、現代中国および中国語圏の関連研究の中から、近年注目すべき著作を出版された著者にインタビューを行います。今回は日本近現代史・民衆の中国観の専門家で、『近代日本の対中国感情』の著者である金山泰志さんにお話を伺いました。聞き手は、中国近現代史・日中関係史・知識史を専門とし、近代中国の「日本知(日本をめぐる理解や知識)」の形成と変容を研究テーマにされている高柳峻秀さんにお引き受けいただきました。高柳さんには応答のコメントとして、中国側の事情についても解説していただきました。

質問① 研究の動機と本書の着想について

(高柳)金山先生が近代日本の対中感情(中国観)というテーマに取り組まれるようになった経緯を、改めてお聞かせいただけますか。あわせて、本書の着想を得られたきっかけについてもご紹介いただけますと幸いです。

(金山)「近代日本の対中感情」というテーマに取り組むようになったきっかけを振り返ってみると、それは高校時代に遡ります。いまでもはっきりと覚えているのは、部活動の友人から「教科書では教えない本当の歴史」なる話を聞いたときのことです。なかでも特に印象に残ったのが、「南京大虐殺はなかった」という主張でした。そうした内容は、当時すでに漫画などを通じて高校生にも届くようになっており、少なからぬ若者が影響を受けていたように思います。

ちょうどその頃、日本史の授業でも南京事件が扱われていたため、私自身も日本史の教員に質問をした記憶があります。しかし、納得のいく答えは得られず、かといって友人の言うことにも違和感があり、「もやもや」を抱えることになりました。このような「もやもや」こそが、私が日本史、とりわけ近代史に関心を持つようになった出発点であり、大学では日本近代史のゼミに所属し、そのまま大学院に進学することにつながりました。

対中感情について本格的に取り組み始めたのは大学院時代です。その頃から、近代日本の戦争や対中国政策を考えるうえで、従来の先行研究が明らかにしてきた指導層や知識人による中国観とは別に、一般の人々の対中感情も重要な役割を果たしていたのではないかという問題意識を持つようになりました。

本書の着想には、現代における中国に対する過激な言説がネット上で頻繁に見られる現状も影響しています。日清戦争期に始まった中国への侮蔑的な感情が、21世紀の現在においてもなお繰り返されていることに驚きを覚え、その歴史的な根を明らかにし、それを知らない多くの人々に伝えたいというのが、本書執筆の出発点でした。

そういったことから、より広い読者層に向けて新書という形で発信したいという思いも強くありました。私の研究は、専門家からは「インパクトがない」「驚きがない」と評されることも少なくありませんでしたが、大学で授業を行うと、当時の対中感情の実態に強い関心や驚きを示す学生が多くいました。そうした若い世代の反応を通じて、むしろ歴史に詳しくない人々や、これから本格的に学び始めようとする若者にこそ届ける意義があるのではないかと考えるようになりました。

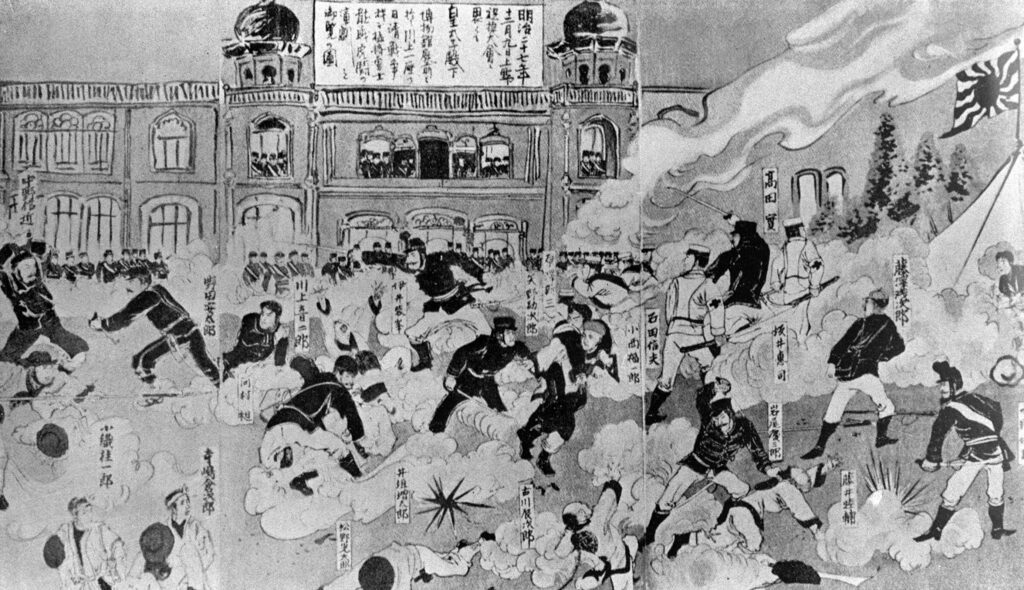

こうした思いは、近年ますます排外主義的傾向が強まる社会状況の中で、いっそう強くなっています。私の想いに中央公論新社の編集者・白戸直人さんが共鳴してくださったことで、本書の刊行が実現しました。本書が少年雑誌というビジュアル資料に焦点を当てたのは、こうした問題意識の反映であり、読者にとってわかりやすい構成を目指した結果でもあります。