Commentary

著者に聞く⑧――田原史起さん

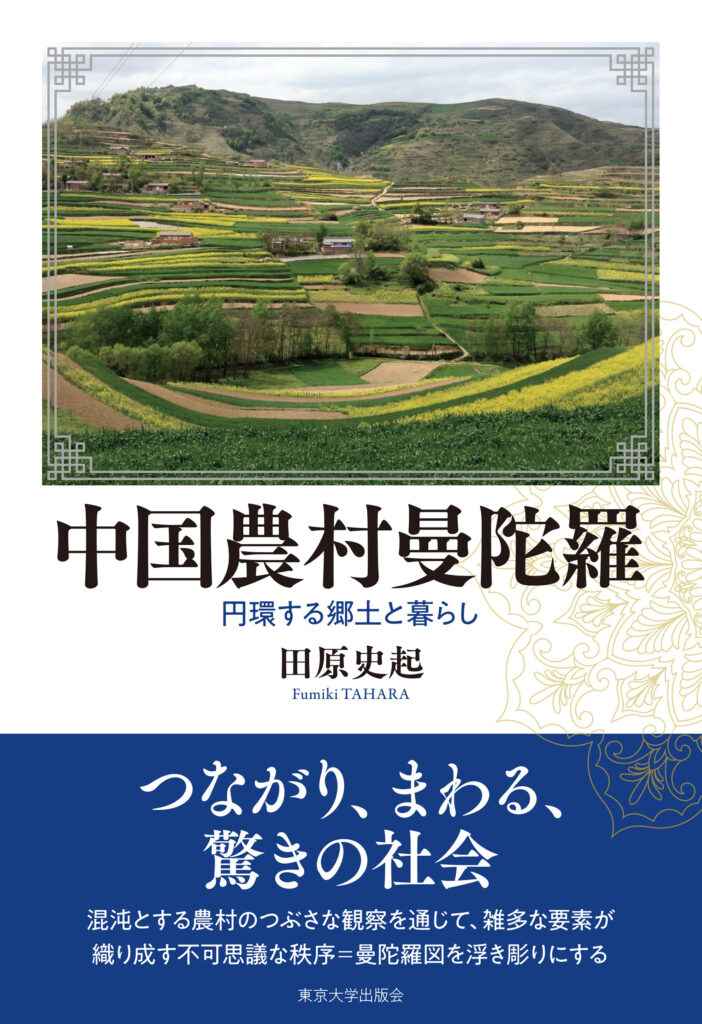

『中国農村曼陀羅』(東京大学出版会、2025年7月)

問6 本書では直接の比較対象にはなっていませんが、日本の農村に対する気持ちも強く感じました。「農村問題の解決」ではなく「農村を通じた問題の解決」という意味で、(大げさな言い方かもしれませんが)農村の持つ可能性について、本書を通じてどのような知見が得られたのでしょうか。

(田原)序章と「あとがき」にも記した通り、私は広島県の農村出身で、故郷は正真正銘の田舎です。

最近思うのは、逆説的ですが、「可能性が小さい」ことこそが農村の「可能性」なのではないかと。農村は都市に比べて選択肢が限られていますが、だからこそ工夫が生まれ、制限された状況の中で、覚悟を決めて主体的に生き方を考える力が育まれるのではないか。

例えば、東京では中学受験をする子どもが多くおり、学校の選択肢が多すぎて悩んだ挙句、公立中学に行ったら人生終わりだ、みたいな考えをする親がいて、子どもに勉強を強制したりして不幸な状況が生まれることがあります。地方の農村ではそもそも中学受験などという選択肢が存在しません。ある意味限られた、制限された環境からスタートすることは、人間であれば多少の差こそあれ共通しているわけです。

なんの制約もない、無限の可能性に恵まれた人などそうそういるものではありません。逆に制限があればこそ工夫して、主体的に生きることにもつながります。農村という場に意味があるとしたら、そういった点を思い出させてくれる点にあるのではないでしょうか。

問7 最後に、この記事をご覧の方に、特に農村を研究対象とすることに興味を持っている学生さん(大学生、大学院生)にメッセージをお願いします。

(田原)序章で述べた通り、農村研究には「方法としての農村」と「問題としての農村」という二つの側面があります。

「方法としての農村」について、ある地域の特徴にアプローチする際、とりわけ中国やインドやロシアのような広大な農村を抱える国の特質を理解するには、社会のベース、基層である農村から接近する必要があるということです。マンションに住み、自家用車に乗り、ホワイトカラーの職を持つ都市の中産階級のメンタリティは国を超えて似通っていますが、農村の家族や村落にはその地域の文化や社会的結合の特徴がより明確に表れてきます。農村は地域研究の題材の宝庫と言えます。

次に「問題としての農村」ですが、一国の中で農村は単なる都市部の残滓(のこりかす)ではなく、貯水池、安定装置、待避場所、あるいは新しい価値創造の場所でもあります。現実に、農村は高齢者や障害者、独身男性、貧困層、被差別者など社会的弱者が集中する場所でもあり、そうした人々が生きる場所としての農村の可能性を探求することは実践的な面でも重要なテーマです。毛沢東は知識青年の「上山下郷」に際して、「広大な農村には大いなる可能性がある」(広大農村、大有可為)とのスローガンを用いました。

都会育ちの読者の方には地味で魅力に乏しい分野に見えるかもしれませんが、その分、農村研究は競争者の少ない「スキマ産業」でもあり、手付かずの研究テーマが多く転がっているはずです。

付記:本書に関して、著者によるブックトークの映像が公開されました(https://www.youtube.com/watch?v=ccet-hiwyoc)。こちらもあわせてご覧ください。

田原さん、ありがとうございました。この記事をご覧になって、都市とは異なる農村社会の秩序に興味を持たれた方は、ぜひ『中国農村曼陀羅』を手に取ってみてください。