Commentary

著者に聞く⑤――鈴木隆さん

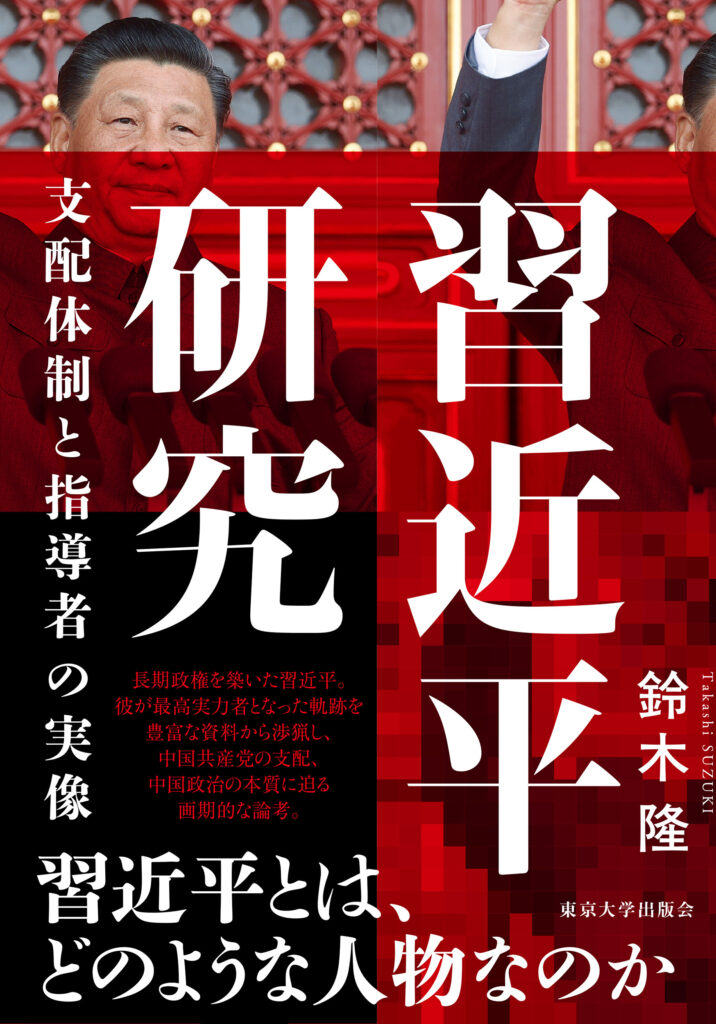

『習近平研究』(東京大学出版会、2025年1月刊)

問6 最後に、この記事をご覧の方に、特に現代中国の政治外交史に興味を持っている学生さん(大学生、大学院生)にメッセージをお願いします。

(鈴木)まず、「これから中国政治研究をしてみたい、中国政治研究ってどんなものだろう」と考えている学部生や社会人の皆さんには、ともかくも「研究は楽しい」という点を強調したいと思います。むろん、実際の研究活動では苦しいことも多々あります。しかしそれ以上に楽しく面白い発見があります。自分の体験で言えば、それまでボンヤリとした「曖昧な認識のラフスケッチ」でしか見えていなかった世界が、ある日、はっきりとピントの合った「明瞭な理解のビジョン」を得る感覚があります。こうした知的快感の獲得は、人生のさまざまな場面の中でもそう多くはないでしょう。手前味噌で恐縮ですが、とりあえず騙されたと思って、拙著を読んでみてください。

次に、中国政治研究にすでに取り組んでいる大学院生の皆さんには、もう少し具体的なアドバイスを3つだけ記しておきます。

第一に、博士論文のテーマ選定にあたっては、自分の感じる面白さにこだわりを持ち、その理由を深掘りしてみること。そうした内発的探究心に加えて、実際の研究活動に活かすことのできる自分の強み(性格、言語能力、研究蓄積など)を折にふれて見つめ直してみること。さらに、社会問題への観察眼と言語的明晰さの2つのセンスを磨き続けること。

第二に、「資料をひたすら読んでいる」、「勉強熱心で他人の研究に詳しい」だけで、本人のアウトプットがなければ学界への貢献にはなりません。論文はともかく書き慣れることが大切であり、まずは原著論文2本と先行研究のレビュー論文1本の発表を目指しましょう。目標はホームランですが、クリーンヒットでもバントヒットでも、ともかくバットを振る勇気、塁に出たという事実がなければ始まりません。その後、3~5本の論文発表とそれらを総合した博士論文で、あなたの本領を発揮すればよいのです。

第三に、研究者としてのプロ意識に基づき、自身の社会活動全般の優先順位を決め、健康で自己規律のある生活を維持すること。性格的に自己PRが好きではない人、他者との対面コミュニケーションが得意ではない人も、大丈夫、安心してください。大学院生にとって最も重要な社会貢献の「名刺」は、あなたが発表した学術論文や研究書であって、SNS上での気の利いた発言ではありません。優れた研究成果は誰かが必ず発見してくれますし、本質的に言って、専門家の業績評価は専門家でなければできません。

最後に、いつなんどき研究上のアイデアや良い文章表現が頭に浮かぶかわかりません。手帳を持ち歩いてメモ魔になる癖をつけておくとよいでしょう。わたしの場合、気分転換と体力維持のため習慣にしている散歩の途中やその終了直後に、それらを思いつくことが多いので、散歩には手帳とペンを常に携帯しています。研究活動とは体力そのものです。心身の健康維持に努め、ともに世界の中国理解に貢献していきましょう!

鈴木さん、ありがとうございました。この記事をご覧になって、本書に興味を持たれた方は、ぜひ『習近平研究』を手に取ってみてください。