Commentary

日本は力を用いて迫る中国といかに向き合うか

したたかな外交で「競争と協力」を同時に進めよ

日本と中国の関係がなかなか安定、発展しません。日中関係に働く基本要因として国力バランスがありますが、そのほかの要因を「国内政治」「経済利益」「国際環境と安全保障」「国民の感情、認識およびアイデンティティ」に4分類して分析すると、現在は国際環境と安全保障が日中関係の持続的な発展を妨げる最大の要因となっています。沖縄県尖閣諸島周辺で中国の公船が領海侵入を繰り返すなど、中国が力を背景に海洋進出を強めていると日本は警戒しています。他方、中国には岸田政権の対中姿勢への不信感があり、8月に開かれた米キャンプデービッド首脳会談による日米韓の連携強化が新たな対中包囲網になりうると警戒しているでしょう。

日中関係を検討するうえでは、関係を規定する基本合意の確認が必要です。2023年は日中平和友好条約の締結から45周年に当たりますが、中国政府も平和友好条約を含む過去の基本文書の順守を訴えています。以下で述べるように、今日、その内容を改めて吟味することには大きな意義があります。

日中平和友好条約に中国側が求めた「反覇権条項」

1978年に日中平和友好条約を結ぶに当たっては「覇権反対」の条項を入れるかどうかが交渉の焦点となりました。当時は中国とソ連の関係が非常に悪く、中国側がソ連を意識して反覇権を条約に入れたいと提案した。中国は最大の脅威であったソ連に対抗する統一戦線を日本と組むことを望んだわけです。一方、日本側は福田赳夫内閣が全方位外交を唱え、対ソ外交も重視していた。当時は北方領土周辺の漁業問題をめぐって日ソ交渉が行われた時期でもあり、反覇権を中国と共に唱えることによってソ連を刺激することを危惧しました。

日中平和友好条約交渉は1972年の日中国交正常化を受けて行われましたが、国交正常化の合意文書である日中共同声明には「両国のいずれも、アジア・太平洋地域において覇権を求めるべきではなく、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国あるいは国の集団による試みにも反対する」と記されています。反覇権の文言が盛り込まれたわけです。しかし共同声明調印までの過程では大きな問題になりませんでした。

当時の田中角栄内閣は中国との国交正常化という命題に向かって、自民党内の親台派を押し切るなどして一気呵成に事を進めました。台湾問題などに比べると、反覇権問題の重要度は相対的に小さかったのでしょう。同内閣が掲げる「決断と実行」というスローガンの下、田中首相と大平正芳外相は数日間北京に滞在し、異例の短期間で国交正常化交渉をまとめました。日本の首相と外相が「結果が決まっているわけではない交渉」のために何日も東京を留守にするなどというやり方は、とても今では考えられませんが、この勢いで成し遂げるぞという固い決意がうかがえる外遊だったともいえます。

日中平和友好条約は、国交正常化が目的だった日中共同声明とは違って、その交渉においては安全保障問題により一層目が向くことになりました。結局、同条約の第二条で共に覇権に反対することが記され、第四条でこの条約が第三国との関係に影響を及ぼさないことが明記された形で交渉は決着しました。第三国条項の明記を求めたのは日本側で、これを条約に挿入することによってソ連の受ける印象をやわらげたいと考えたのでしょう。

そして、尖閣諸島(中国語では「釣魚島」)をめぐる問題には触れないことが暗黙の了解となりました。1971年12月に中国はその主権を主張し始めましたが、国交正常化交渉の際は周恩来首相がこの問題は今回は話したくない、石油が出るからこれが問題になったなどと述べ、田中首相もそれでよしとしました。平和友好条約交渉の際には鄧小平副総理が園田直外相に対し、「中国政府は、この問題で両国間に問題を起こすことはない」と明言しました。

ところが、冷戦が終わって北方の脅威だったソ連が解体すると、中国は1992年にいわゆる領海法を制定し、「釣魚島」を自国領土として同法に書き込みました。その後、2004年に建前上は民間の活動家が魚釣島(尖閣諸島で最大の島)に強行上陸したり、2006年には国家海洋局が東シナ海権益擁護定期巡航制度を導入し、2008年にはその船が初めて主権の主張を目的に領海に侵入したりするなど、「サラミスライシング」と指摘されるように中国は行動を徐々にエスカレートさせていきます。2012年に日本政府が尖閣諸島を民間の地主から購入すると、中国の監視船が領海や接続水域に頻繁に侵入するようになりました。

中国側のこうした行動は、日中平和友好条約の反覇権条項に違反していないでしょうか。

中国側は、自分たちの領土をパトロールして何が悪いのかと言うようになりました。東シナ海のみならず、東南アジアの国々と争いがある南シナ海に関しても、力で実効支配地域を拡大していく構えです。日本側は中国側に対して「今の行動は覇権主義的に見える」とはっきり指摘したほうがいいと、私は思います。ここで、改めて考えてみましょう。覇権とは一体どういう意味なのか。

意味が不明瞭な「覇権」――中国ではどう定義されているか

そもそも覇権という言葉は意味が曖昧であるため、反覇権条項について日本側は条約になじまないと考えていました。しかし交渉の過程で中国側に覇権の定義について何度か問うても、改めて解釈をする必要はない、意味はおわかりでしょうなどと、いつもはぐらかされたといいます。

では、中国語で覇権はどう定義されているのでしょうか。『現代漢語詞典』の「覇権」の項を和訳すると、「国際関係において実力を用いて別の国を操る、あるいは支配する行為」となります。言い換えれば、中国語で覇権とは、実力を用いて自らの意思を他国に押し付ける行為、ということなのです。

日中間の覇権をめぐる問題は1980年代を通じて表面化することがありませんでした。1980年代は今から思えば夢のような蜜月の時代で、ソ連という共通の安全保障上の脅威があり、歴史教科書問題や靖国神社参拝問題などがあっても、日中双方の相手に対する感情は総じて良好でした。その背景で作用した大きな要因は、経済利益です。日本は中国経済の発展のポテンシャルをよく理解しており、その一方で、1970年代末に開放政策を推進した中国は華僑華人と日本を頼りにしていました。1980年代の日中関係においては、両者の経済的思惑がピタリと一致していたのです。

しかし、1990年代初めに日中関係は大きな分岐点を迎えます。簡単にいうと、1990年代初めまでは日本が台頭し、中国は低迷していた。それ以降は逆に、中国が台頭し、日本は勢いがなくなりました。まったく対照的な国力の発展状況が出現したことが日中関係に影響を及ぼし始めました。

日本では1991年に経済バブルが破裂した一方、1993年には自民党の長期単独政権が終焉して国内政治は漂流し始めました。中国では1992年に鄧小平が南方談話と称される改革開放推進の大号令を発し、それによって政局が一転、中国共産党は計画経済の看板を打ち捨てて社会主義市場経済体制の構築に乗り出しました。その結果、中国は高度成長の軌道に乗ります。冷戦の終焉によるグローバル化の加速と中国の市場経済は連動して発展していきます。

また、北方の脅威であったソ連が消失したことで安全保障環境が変容しました。中国は東へ、南へと海洋進出を徐々に開始。1991年の湾岸戦争でアメリカのハイテク兵器の威力を見せつけられると、1989年から始めた国防費の前年比2ケタ増を毎年継続し、軍の近代化に注力するようになりました。

「4要因モデル」から見た2001年以降の日中関係の変容

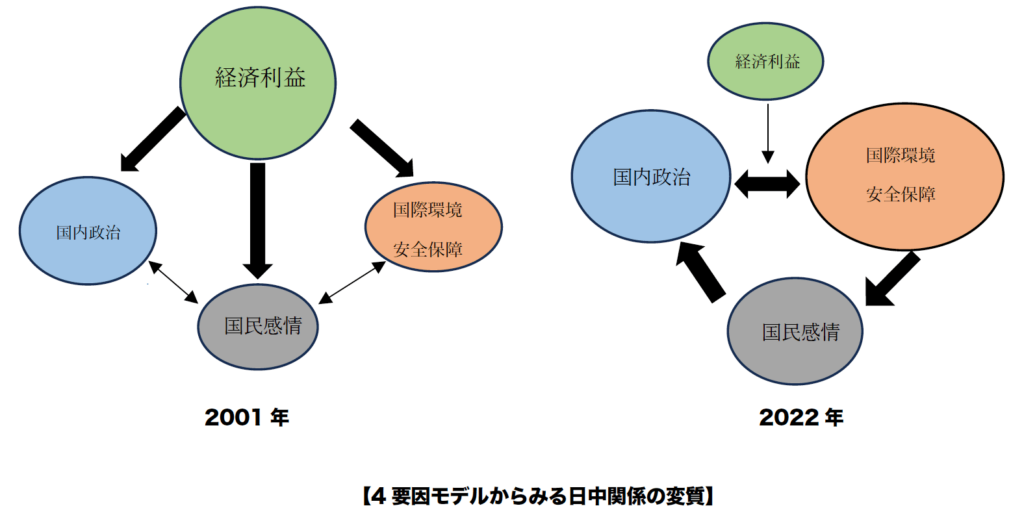

冒頭で、日中関係を構成する要因を「国内政治」「経済利益」「国際環境と安全保障」「国民の感情、認識とアイデンティティ」の4つに分類しましたが、私はこれを「4要因モデル」と称し、関係を分析する枠組みとして用いています。

下の図表は、4要因モデルを用いて2001年と2022年の日中関係の変化をおおまかに図式化したものです。それぞれの楕円の大きさは日中関係全体に占める重みを、矢印は影響を与える関係を示します。

中国は2001年にWTO(世界貿易機関)への加盟を果たし、そこからさらに経済成長を加速させましたが、同年の中国の名目GDP(国内総生産)の規模は日本の約3分の1にすぎませんでした。2001年の日中関係は基本的に経済利益を中心に成り立っていたといってよいでしょう。経済成長を大きな目標に掲げる中国は日本を含む世界経済との結びつきを強化していましたし、バブル破裂後の失われた10年に苦しむ日本にとっても中国経済との結びつきが大きな意味を持っていました。1997年のアジア経済危機を経験し、地域での協力の機運も高まっていたのです。

ところが、中国経済が大きくなり、国力の逆転が生じるようになると、経済利益を軸にした日中関係は維持されなくなってきました。欧米の経済界も中国への関心を高めるにつれて、日本から中国への投資額、あるいは日本と中国との貿易額が全体に占める割合は低下します。経済利益が日中関係に及ぼす影響力は、なくなりはしないもののかつてよりは弱くなりました。その反面、尖閣をめぐる衝突など中国の海洋進出によって安全保障の意味合いがより一層大きくなってきたのです。

2022年の日中関係を4要因モデルで図式化すると、国際環境と安全保障が重みを増し、国民感情や国内政治に影響を及ぼすようになった。同時に、国民感情はもちろん国内政治に影響を与えます。今は、諸要因がこのように連関する回路ができているといえるでしょう。

党内の権力闘争という「横軸」で完璧な勝利を収めた

日中関係に作用する要因として国際環境と安全保障が持つ影響力は、習近平体制の強権化によって、さらに大きくなる傾向にあります。

2022年10月に開かれた、5年に1度の中国共産党大会を経て、習近平政権はこれまでの慣例を破って3期目に突入しました。その時点で習近平氏は69歳。党の最高指導部に相当する政治局常務委員には、67歳以下であれば留任し、68歳以上なら引退する「七上八下」という不文律のルールが存在するとされてきましたが、それが破られた。習氏についてもう年齢制限は実質的に意味をなしません。習近平氏は4期目もやるつもりでしょう。対抗勢力となりうる李克強氏ら共産主義青年団(共青団)系幹部は政治局から排除されてしまいました。

2023年3月に開かれた、国会に相当する全国人民代表大会(全人代)では国家機構の指導者の人事を刷新し、習近平氏の側近である李強氏が首相のポストを得ました。李強氏は副首相の経験を経ずに就任しましたが、これも慣例を破った人事で、習近平氏の抜てきがあったと見られます。毛沢東時代には周恩来首相ら古参の幹部がいました。今は習近平氏に意見できるような人が見当たらない。習氏は長老たちも黙らせてしまいました。中国政治の「横軸」、すなわち党内の高層政治、権力闘争で習近平氏はほぼ完璧な勝利を収め、天下平定したといえます。

では、中国政治の「縦軸」ともいえる、党と大衆との関係についてはどうでしょうか。習近平氏は横軸では完勝したものの、縦軸がぐらりと揺らいだと自覚しているでしょうか。

2020年以降、中国の人々はまるでジェットコースターに乗ったような目まぐるしい事態の激動を経験しました。新型コロナウイルスの流行と強権発動による抑制、オミクロン株の出現と景気の停滞、突然の統制緩和と感染の大爆発、そしてマスクをつけない生活への回帰――局面が変わるたびに、人々の状況認識は大きく揺らぎました。

習近平氏は、中国の建国に貢献した革命家(習仲勲)を父に持つ「紅二代」と呼ばれる政治家です。当初は紅二代以外に有力な人脈がなく、地方でキャリアを重ねてきたこともあって、弱い指導者になるのではないかと思われていました。しかし、反腐敗を錦の御旗に立てて権力の集中に成功した。紅二代の特徴は、革命第一世代が築いた体制について矜持あるいはオーナーシップ意識を強く持っていることです。したがって、習近平氏からすれば、「雇い人」にすぎない江沢民や胡錦濤では大胆なことはできない、自分のような創業家の人間でないと汚職腐敗対策に命を張れない。実際、そういう迫力は中国の人々に伝わってきたでしょう。

ただ、共産党政権は選挙によって国民に選ばれているわけではありません。政権のアキレス腱は支配の正統性が欠如していることです。今後、経済が落ち込んで失業者や賃金の遅配、欠配が増えたりすると、中国社会に不満のガスが溜まっていく。ゼロ・コロナ政策の下での厳しいロックダウンとその準備なき撤回がもたらした大混乱によって、人々が抱いていた習氏と体制への信頼は相当損なわれたように思います。習近平氏は、国民が政権転覆に立ち上がるカラー革命を常に警戒しています。

安全保障で競争し、経済などでは協力する総合的な戦略が必要だ

これは中国に限った話ではありませんが、大国であると自負する国の多くは自分を客観視できず、自国の行動が他国からどう見られているかについて鈍感になりがちです。いわば大国症候群とでも呼べる問題ですが、中国人は、指導者たちを含め、自分たちのイノセンスを信じているように見受けられます。習近平氏は多くの演説において、「中華民族の血の中には、他者を侵略し、覇を唱えようとする遺伝子はない」と述べています。周恩来はより客観的に、「過去に我々には膨張主義的な伝統があり、ベトナム、ビルマ、朝鮮を侵略したことがある」と語っていたのですが。

日本は今後、そのような中国とどう付き合っていくべきでしょうか。

日本は隣国ですから、中国と喧嘩ばかりしているわけにはいきません。今は、中国の否定的な面をあげつらうような本が書店に多く並んでいたり、インターネットでも感情的な議論が横行したりしています。ですが、大国症候群の「病」にかかっているように感じられる国をいたずらに批判して、それがプラスの方向に働くかどうかわからない。大事なのは、両国間の具体的な問題についての確かな知識――日本の立場がどうで、なぜそういう立場で、また中国の立場はどうで、なぜそういう立場をとるのかをよく理解しておき、できるだけ冷静かつ客観的に、事実を示しながら自分の見方を相手に伝えることです。

もちろん、中国が平和友好条約違反ととれる行為を続けていることに対し、日本は「止めろ」と言い続けるべきです。そして実力をもって行動してくる相手に対し、抑止力を強化することも必要です。ですが、競争一辺倒になっても関係を安定させ、発展させることはできません。気候変動や感染症対策など地球規模課題に共同対処することも必要ですし、とくに経済では協力関係を発展させないと日本は競争する基盤たる国力を支えられません。一方で競争しながら、他方では協力するという、相矛盾する戦略を同時に進めるしかない。安全保障では競争、経済などでは協力。日本のリーダーは中国への毅然たる態度と協調的な姿勢とを示し、どちらかに偏らないよう、幅広い権力基盤の上に立って国民を説得できる力量がなければなりません。逆に中国側から見ても同じことで、日本とは競争と協力を進めなければならない。

日本にとって、今ほどしたたかな外交を必要としている時はありません。その基盤は内政であり、国民の意識です。吉田茂は、近衛文麿から聞いた話として、ウッドロー・ウィルソン米大統領の政治補佐だったハウス大佐が、ドイツのヴィルヘルム2世に対し、「外交的勘(ディプロマティック・センス)のない国民は必ず滅ぶと戒めた」ことを著書で紹介しています(吉田茂『日本を決定した百年』中公文庫)。日本人は、今こそこの箴言を想い起こすべきでしょう。

(構成=中国学.com編集部)