Commentary

著者に聞く⑪――家近亮子さん

『蔣介石――「中華の復興」を実現した男』(筑摩書房、2025年8月)

中国学.comでは、現代中国および中国語圏の関連研究の中から、近年注目すべき著作を出版された著者にインタビューを行います。今回は東アジア近現代史・蔣介石研究の専門家で、『蔣介石――「中華の復興」を実現した男』の著者である家近亮子さんにお話を伺いました。

問1 本書については、家近さんご自身はもとより、関連する専門家による、蔣介石研究の現時点での集大成としても読めると思います。まず、蔣介石という人物に興味を持たれた経緯を伺えるでしょうか。

(家近)私が中国研究を志した時期、中国研究の中心は中国共産党であり、毛沢東でした。最初に中国に行ったのは1978年の夏でしたが、まだ文化大革命の影響が色濃く残っており、「毛主席万歳!」「打倒四人組!」などのスローガンが至る所に掲げられていました。しかし、街にはその下で、下放(かほう)から戻ってきた多くの若者たちが虚(うつ)ろな目で佇(たたず)んでいたことを今でも鮮明に覚えています。

当初、私の関心も毛沢東の農村革命にあり、卒業論文のテーマには華北の農民運動を選びました。しかし、この研究を修士課程まで進める中で、当時主流であった農民ナショナリズム論に疑問を持つようになり、執政党であった中国国民党と蔣介石の権力構造の分析に関心が移り、博士論文のテーマは「蔣介石と南京国民政府」としました。

蔣介石の個人研究を始めたきっかけは、蔣が1945年8月15日に重慶のラジオ局で行ったいわゆる「以徳報怨(徳によって恨みに報いる)の演説」の内容を知り、その背景にあるものを解明したくなったことにあります。私はこの演説が蔣の「外交戦略」の一環として理解できると確信し、『蔣介石の外交戦略と日中戦争』を執筆しました。

もう一つの重要な動機には、2番目の正妻であった陳潔如の存在を蔣の人生の中に位置づけ、明らかにしなければならないという使命感にも似た思いがありました。陳潔如の存在は、蔣の伝記からほぼ抹殺されていたからです。因みに、蔣には3人の正妻と一人の内縁の妻がいました。有名な宋美齢は、3番目の正妻です。

問2 現代史に関する記述も豊富にありながら、やはり蔣介石という人物に焦点をあてたところが本書の特色だと思います。彼の人柄がよく分かるエピソードをご紹介いただけるでしょうか。

(家近)字数の関係から拙著には書けませんでしたが、蔣介石はかなりのナルシシストで自信家だったと思われるエピソードが随所に見られます。部下が自分の名代で日本を訪問する際にはスターのブロマイドのようなサイン入りの写真を何枚もお土産として持たせ、関係者に配るように指示していました。資料集にサイン入りの写真が多いのは、そのためかも知れません。同時に、自分の言説が中国国内だけではなく、日本やインドなどの民衆にも大きな影響を与えると本気で信じていたようです。

因みに、私が一番好きな蔣の写真は、「あとがき」にある舌を出しているものです。「独裁者蔣介石」にもお茶目な一面があったことを知って欲しいと思い、紹介しました。宋美齢はそのような蔣の性格に魅(ひ)かれていたのかも知れません。

シングルマザーとして、苦労をして育ててくれた母親に対する感謝と愛情はことのほか深かったようです。自分の誕生日には産んでくれた時の母親の苦しみを知るために、朝ご飯を抜くことを習慣としていたことが蔣の「日記」の記述から分かりました。台湾時期の「大陸反攻」政策には、故郷の母親の墓参りをしたいという個人的な切ない願いもあったように思います。

蔣介石は、感情の起伏が激しい性格で、人の好き嫌いもはっきりしていました。特に嫌いであると何度も「日記」に書いているのがロシア人です。「横柄で驕慢(きょうまん)な態度」をとるロシア人嫌いは、1923年のソ連訪問時から始まっていましたが、年々強くなっていったようです。「反共抗ソ」政策の背景にはロシア人との人的関係がまったく構築できなかったこともあったようです。例えば、中国共産党員の中でも周恩来とは一定の信頼関係を構築していたことが伺えます。

問3 関連して、信頼できる家族、友人や部下にはどのような人がいたのでしょうか。

(家近)「まえがき」にも書きましたが、一番信頼していた側近は、張群と陳布雷だと思います。張群は日本に留学する前からの「無二の親友」で、留学時は江ノ島や関西に旅行に行ったり、休みの時は一緒に豚のもつ鍋を作って食べたり、楽しい思い出がたくさんあったようです。張群は、辛亥革命が起きると、高田連隊を蔣と共に脱隊しましたが、革命後日本に戻って陸軍士官学校を卒業し、日本の政界に多くの知り合いを作り、蔣と要人との橋渡しをする役割を果たしています。蔣の行動に常に寄り添った張群に対する信頼は、生涯変わらなかったようです。

陳布雷は、まさに蔣介石のブレインで、多くの文章、宣言などの執筆を担当しました。1934年12月の「日本は、敵か、友か」、1937年12月の「南京撤退命令」など重要文書の口述筆記を文章化し、「蔣介石の文胆(スピーチライター)」と言われていました。ただ、1945年8月15日の「以徳報怨の演説」は体を壊して担当できず、蔣自らが執筆したことが「日記」から分かりました。自らの役割を果たすことができなくなった陳布雷が自責の念から1948年11月に自死したことを知った蔣の慟哭(どうこく)は「日記」からひしひしと伝わってきます。

残念な関係は、蔣自身が「弟のように可愛がっていた」と自負していた戴季陶と張学良との関係のように思います。この二人との関係は、1936年12月の西安事件後に大きく変化しました。戴季陶には、日本女性との間にできた隠し子を、蔣と内縁の妻・姚冶誠の子(蔣緯国)として育ててもらっているという負い目があったように思います。ただ、蔣は緯国を唯一の実子である経国よりも身近に置き、可愛がっていました。また、戴季陶を家庭教師として呼んで、二人が自然に会えるように配慮をしていたことが「日記」から明らかになりました。しかし、戴は西安事件が起きた際、積極的に蔣を救出する側につかなかったのです。美齢はそのことで、戴に不信感を持つようになり、その後国民政府における戴の立場は微妙になります。不眠に苦しんだ戴が内戦末期の1949年2月に睡眠薬を大量に摂取して自死した根源はここにあったとも考えられます。

張学良がなぜ西安事件を起こしたのかは拙著の第6章で詳述しましたが、1928年6月に父親である張作霖が日本軍によって爆殺されてから学良は、蔣介石を兄のように慕うようになり、蔣も目をかけていると思い込んでいました。ただ、1931年9月の満洲事変で不抵抗政策を強いられてからの学良の立場はかなり辛いものになりました。しかし、蔣はそのような学良の気持ちに寄り添うこともなく、過酷な要求をし続けます。事件解決後、蔣は自分の学良に接した態度に問題があったかも知れないと「日記」でしきりに反省しています。

3番目の妻であった宋美齢との関係は西安事件後やはり大きく変わります。自らの危険を顧みず、自分を救出に来てくれた美齢に対する感謝を蔣介石は生涯持ち続けたようです。そのことは、「日記」に何度も出てきます。実は、蔣家の人々が1949年12月に台湾に移転した時、美齢は同行せず、宋家の親族同様、アメリカにいました。宋家の人々は、内戦の戦況が不利になると、皆アメリカに脱出したのです。もちろん、中華人民共和国に残った孫文夫人であった宋慶齢を除いてですが・・・。その美齢が1950年1月に自らの意志で台湾に戻ることを知った時、蔣は「西安事件の時と同じである」という感激を「日記」に綴(つづ)っています。もしかしたら蔣は、美齢が台湾に来なくても仕方がないとあきらめていたのかも知れません。

問4 挙げていただいたエピソードには、「蔣介石日記」の記述に基づくものも多いと思います。日記が公開されたことにより、蔣介石研究が大きく前進したことは間違いありませんが、この史料の性質や公開の経緯についてご紹介いただけるでしょうか。

(家近)では、「蔣介石日記」についてお話しします。

「日記」は2006年3月にスタンフォード大学フーヴァー研究所で公開が開始され、2009年7月にすべての「日記」(1917年~72年7月21日)の公開が完了しました。「日記」の存在は、『蔣介石秘録』などによって、以前から知られていましたが、公開の目途がたたず、まぼろしの史料とされていました。なぜなら、遺族の意思で長い間公開されることはなかったからです。その理由は、日記には親族に関するプライバシーに抵触する内容が随所に見られるからであると言われていました。

しかし、宋美齢が2003年10月に亡くなった後、公開の可能性が高まり、準備が進められました。そして、ついに2004年の12月に遺族である蔣方智怡(Elizabeth Chiang Fang Chih-yi)氏によって、フーヴァー研究所に預けられたのです。ここで注意しなくてはならないのは、日記はdepositされた(預けられた)のであり、donate(寄贈)されたのではなかったということです。したがって、閲覧方法などの管理および出版などの権限はフーヴァー研究所にではなく、あくまでも蔣家にありました。

そのため、「日記」を閲覧するためには特別の条件が付けられました。それは、①コピーの禁止、②画像保存用機器、カメラ・カメラ付き携帯・コンピューター・スキャナーなどの持ち込み禁止、などでした。これらの条件が記載されている誓約書にサインして初めて閲覧が許可されたのです。すなわち、「日記」を写す手段は唯一、手写しでした。

内容は、ほぼ毎日「予定」と「注意」の二つの項目に分けて書かれています。予定には会議や面会、宣言の作成、電報の作成などの事務的な事柄が書かれています。この部分はすでに出版されている『総統蔣公大事長編初稿』や『事略稿本』などの資料でもほぼ確認可能です。「日記」の史料的価値は、「注意」の項にあるように思います。ここからは、個人としての蔣介石のその時々の体調(「曇りの日は気が滅入る」など)、関心、思考、迷い、喜び、怒りなどの感情の起伏を読み取ることができます。

問5 とはいえ、公職にある人物が後世に残す意図をもって書かれた史料である以上、「日記」も万能ではありません。利用する上での留意点や問題点など、教えていただけるでしょうか。

(家近)「日記」の史料としての問題点は、以下の点にまとめることができると思います。

① どこまで正確に文字を読み取ることができるか

「日記」は、毛筆で書かれたものをマイクロフィルム化し、打ち出したものを緑色の紙にコピーしてあるため(目立って、持ち出しができないためか?)、黒く潰れて読み取れない文字が少なからずあります。また、蔣自身のくせ字、崩し字も多く存在するため、完全に、かつ正確に書き写すことは極めて困難な作業となります。現物を参照できないという条件下においては、判読不明な文字は推測の域を出ることができないままとならざるを得ないという問題があります。

② 1917年以前の蔣介石の履歴の再現問題

実は、蔣介石は1912年から日記を書いていました。しかし、拙著の第3章で述べたように1918年12月の福建軍との戦闘の中で1917年より前の「日記」を失います。それ以前の記録は蔣介石の回憶(「中華民国六年前事略」)として残されているため、日付等に曖昧な点が多く見られます。そのため、他の資料での確認が必要となります。

③ 1924年の欠落問題

「日記」は、1924年分が完全に欠落しています。この問題に関しては、これまでさまざまな説が伝えられてきました。最も有力であった説は、南京の「第二歴史檔案館」が所蔵しているというものでした。しかし、第二歴史檔案館側はこれを否定しています。一説によると、この年の「日記」は中国共産党が「盗みだし」、その後廃棄、もしくは紛失したため現存しないということです(編集部:第二歴史檔案館については、中村元哉「中国近現代史研究者への逆風と活路」もご参照ください)。

中国近代史において、1924年は第一次国共合作成立の年であり、また蔣自身も黄埔軍官学校の校長に就任した重要な年です。この年の「日記」の欠落は、研究上大きな損失であると思います。

④ 本人および遺族による削除作業――陳潔如問題

「日記」の記述には明らかに削除された痕跡があるものが少なからず存在します。黒い墨で消された箇所は光にあてると、うっすらと見えることがありますが、紙を貼って、さらに黒く塗りつぶしている箇所は、まったく判読不明です。このような削除作業は、1925年~27年のものに集中して見られるように思います。これは、ある遺族へのインタビューにより、ほとんどが陳潔如に関する記述だと分かりました。遺族としては、蔣の潔如との生活の実態や彼女に対する思いが書かれている箇所を残し、公にすることは、亡き美齢や子孫への配慮からできなかったということです。遺族による削除作業が完成した後、「日記」は公開されたようです。

⑤「日記」の現在の所在

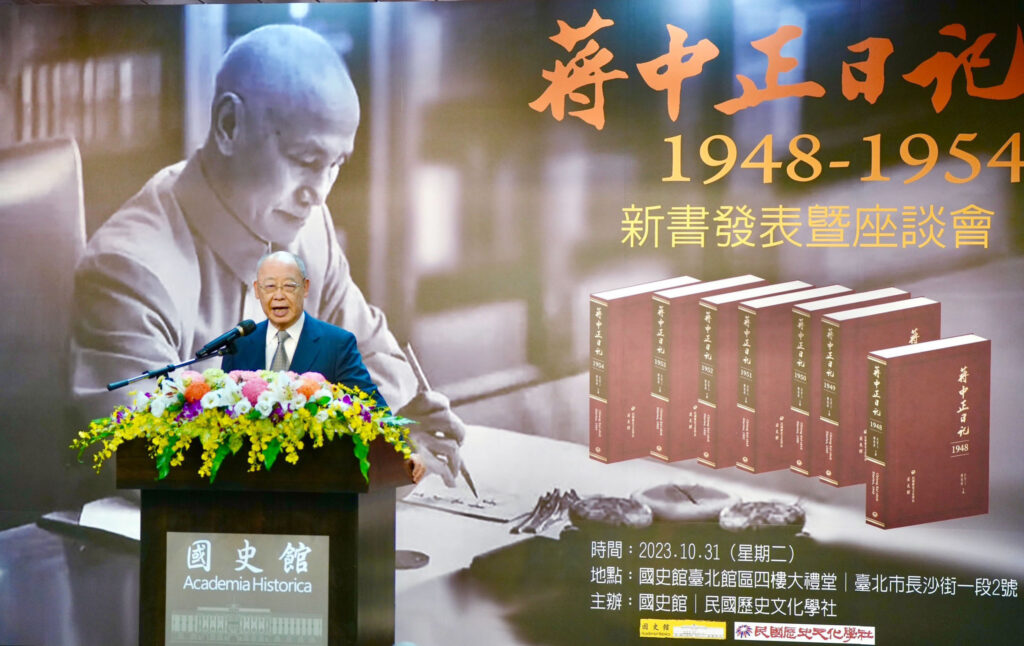

台湾の國史館は、2015年に「日記」返還を求める訴訟を起こしました。その結果、2023年になって、文化遺産として台湾が「日記」を管理することが決定し(遺族16人が同意)、返還されました。同年、1948年から54年の「日記」が國史館から出版されています(表紙写真)。

現在、國史館はフーヴァー研究所と同じ条件で「日記」を閲覧することを可能としています。出版された年のものは、データベースで閲覧することができます。國史館は、54年以降の「日記」を順次出版する予定としています。

問6 「日記」からは中華民国の指導者としての、蔣介石の苦悩も窺えます。彼は外交の場で諸外国とどのように向き合ったのでしょうか。例えばイギリス・ソ連・アメリカ(およびその指導者)に対してはどのような印象を持っていたのでしょうか。そしてそれは、人生の局面で変化したのでしょうか。

(家近)私は、蔣介石の外交への姿勢は一貫していたと考えています。いまだに発見されていない史料に蔣が1912年に日本で出版した『軍聲雑誌』がありますが、その「発刊の詞」で展開した外交論を基本的に持ち続けていたと思います。すなわち、蔣の外交の最終目標は、国際的平等、ひいては「中華の復興」を実現することにありましたが、それを実現するために、日本はもとより、イギリスとロシア(後にソ連)との間の領土問題を解決することが重要であるという主張を変えませんでした。日本との領土問題は抗日戦争勝利と同時に解決できると思っていましたが、蔣を悩まし続けたのがイギリスとソ連との間の領土問題でした。すなわち、対英は香港返還問題とチベット独立への関与、対ソは外モンゴル独立への関与、ウイグルへの影響力の行使です。

アメリカとは領土問題がなかったため、「同情(共感)と援助」を引き出す戦略に専念しました。そのため、ルーズヴェルト大統領には密着外交を行っています。電報はもちろん、書簡も頻繁に送り、返事には大統領直筆のサインを要求していました。蔣の最大の望みは、アメリカが対日参戦を行うことでしたので、1941年12月8日の日米開戦は、「抗戦四年半以来の最大の効果、唯一の目的」が達成された瞬間となったのです。蔣は翌9日、日本と独伊に宣戦布告しています。

その後中華民国は、連合国の一員となり二国間戦争であった日中戦争を太平洋戦争、第二次世界大戦の一部に組み込むことに成功します。翌1942年1月にはルーズヴェルト大統領から中国が米英ソと並ぶ「世界の四大国の一つとなったことを歓迎する」という言葉を引き出しています。このような国際的な地位の飛躍が、戦後発足した国際連合の五大国の地位獲得につながったことは言うまでもありません。そして、この地位は1971年10月の国連代表権の交替劇において、中華民国が中華人民共和国に手渡した最大の外交果実となったのです。この果実は現在の中国大国化の原動力になっていると言えます。

しかし、このような功績があるにもかかわらず、皮肉にも蔣介石が大陸を追われた一因がこの外交戦略への拘(こだわ)りにあったことは拙著で説明しましたが、蔣にしてみれば、悔やんでも悔やみきれない結果になったと思います。

問7 蔣介石を通じて現代の中国・台湾を理解する上では、彼と日本・日本人との関わりを理解することが欠かせません。問6と同様になりますが、日本・日本人に対してどのような印象を持っていたのでしょうか。そしてそれは、人生の局面で変化したのでしょうか。

(家近)蔣介石は、留学と最後の日本訪問となった1927年秋の日本周遊を含めて、都合5年間日本に滞在した経歴があります。そのため、日本語も堪能でしたし、日本食も好きだったようです。「日記」には終戦後に久しぶりに日本食を食べたことが書かれています。

日本留学時代、蔣は毎朝早起きして、新聞を丹念に読み、日本の政治や社会の動き、日本人の文化的な特徴を把握しようと努力していました。また、大変な読書家だったので1927年には旅行中に日本の歴史を熱心に読んでいました。その過程で日本人にとって、天皇が特別な存在であることを知ったようです。カイロ会談の時に「日本の国体問題」が議題になると、その問題は「戦後を待って、日本人民が自ら決定すべき」と主張したのにはそのような背景がありました。

1952年9月18日に張群は総統代理として昭和天皇と会見しましたが、その時天皇は「『蔣介石総統は終戦時、以徳報怨の声明を発表されたが、その寛大なる精神に人々は今なお感激している。今回の平和条約が締結できたのも蔣総統のこの精神によるものである』と述べられた」と著書『日華・風雲の70年』(サンケイ出版、1980年)の中で明らかにしています。

蔣には多くの信頼できる日本人がいました。特に宮崎滔天、梅谷庄吉、犬養毅などは心から尊敬していたようです。宮崎の息子の龍介とは親友で、一緒に温泉に入り、海釣りをしたりしています。また、千葉県にあった梅谷の別荘には何度か宿泊し、やはり釣りを楽しんでいたようです。そのため、別荘の跡地があるいすみ市には「以徳報怨の碑」が建てられています(写真)。最も尊敬していた政治家が犬養です。犬養に対する信頼は大きく、満洲事変で東北の主要部が占領された後も、それが日本政府全体の意図ではなく、一部の軍人の「猪突的行動」と認識し続けたのは、満洲事変3か月後に誕生した犬養政権に対する期待があったからでした。したがって、犬養が1932年の5・15事件で暗殺されたことを知った時は、大きな衝撃を受けたようです。

「以徳報怨の演説」につながった蔣介石の持論である「戦争責任二分論」は、自らが培った信頼できる日本人との関係を基盤にしていると思います。

問8 最後に、この記事をご覧の方に、特にこれから中国近代史を研究したいと考えている学生さん(大学生、大学院生)にメッセージをお願いします。

(家近)歴史研究を大いに楽しんでもらいたいと思います。

歴史研究のテーマはまだまだ無限にあると思います。重要なことは、一次史料を大切に丹念に読むこと、そこから疑問を引き出し、自分で分析する目を養うことかと思います。そのためには研究史の整理は欠かせない作業だと思います。また、歴史の現場を訪ねることもこれまで私は必ず行ってきました。ただ、現在、中国に調査に行くことはなかなか難しくなっています。その場合は先達たちが行った調査を参照すれば良いと思います。戦前の日本の中国研究は、資料の宝庫だと思います。また、日本国内にも中国近代史の歴史現場はたくさんありますし、戦前の新聞・雑誌も多くの情報を提供してくれます。

是非、頑張って欲しいと思います。もし、お時間があったら、YouTubeチャンネル「家近亮子の歴史百景」をご覧ください。本には出し切れなかった写真などを紹介していく予定です。

家近さん、ありがとうございました。この記事をご覧になって、蔣介石という、日本とも関わりの深い中国の指導者に興味を持たれた方は、ぜひ『蔣介石――「中華の復興」を実現した男』を手に取ってみてください。