Commentary

著者に聞く⑪――家近亮子さん

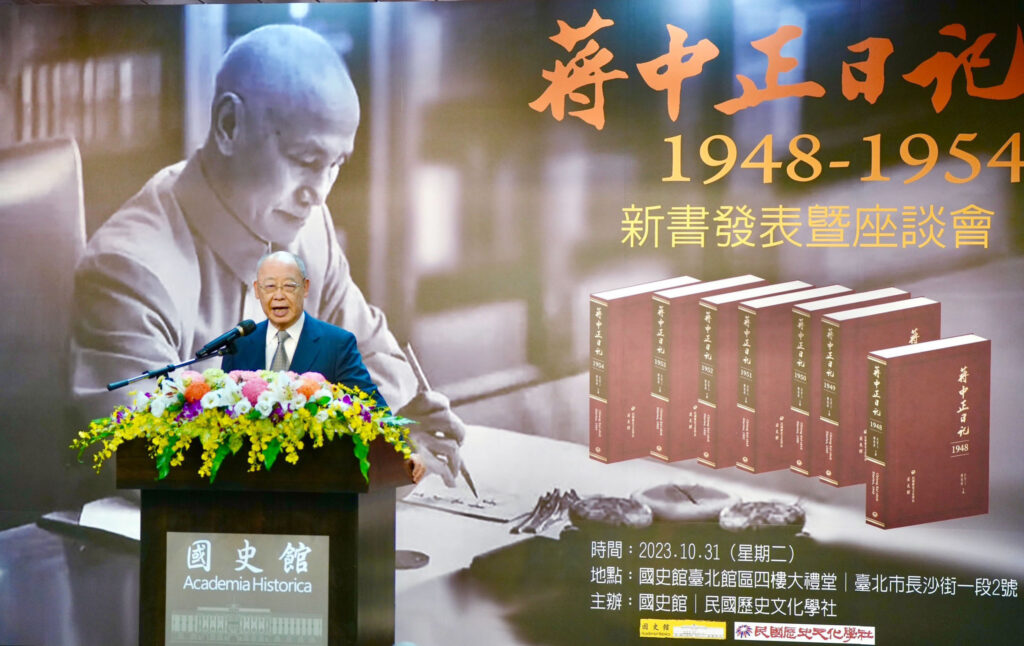

『蔣介石――「中華の復興」を実現した男』(筑摩書房、2025年8月)

問6 「日記」からは中華民国の指導者としての、蔣介石の苦悩も窺えます。彼は外交の場で諸外国とどのように向き合ったのでしょうか。例えばイギリス・ソ連・アメリカ(およびその指導者)に対してはどのような印象を持っていたのでしょうか。そしてそれは、人生の局面で変化したのでしょうか。

(家近)私は、蔣介石の外交への姿勢は一貫していたと考えています。いまだに発見されていない史料に蔣が1912年に日本で出版した『軍聲雑誌』がありますが、その「発刊の詞」で展開した外交論を基本的に持ち続けていたと思います。すなわち、蔣の外交の最終目標は、国際的平等、ひいては「中華の復興」を実現することにありましたが、それを実現するために、日本はもとより、イギリスとロシア(後にソ連)との間の領土問題を解決することが重要であるという主張を変えませんでした。日本との領土問題は抗日戦争勝利と同時に解決できると思っていましたが、蔣を悩まし続けたのがイギリスとソ連との間の領土問題でした。すなわち、対英は香港返還問題とチベット独立への関与、対ソは外モンゴル独立への関与、ウイグルへの影響力の行使です。

アメリカとは領土問題がなかったため、「同情(共感)と援助」を引き出す戦略に専念しました。そのため、ルーズヴェルト大統領には密着外交を行っています。電報はもちろん、書簡も頻繁に送り、返事には大統領直筆のサインを要求していました。蔣の最大の望みは、アメリカが対日参戦を行うことでしたので、1941年12月8日の日米開戦は、「抗戦四年半以来の最大の効果、唯一の目的」が達成された瞬間となったのです。蔣は翌9日、日本と独伊に宣戦布告しています。

その後中華民国は、連合国の一員となり二国間戦争であった日中戦争を太平洋戦争、第二次世界大戦の一部に組み込むことに成功します。翌1942年1月にはルーズヴェルト大統領から中国が米英ソと並ぶ「世界の四大国の一つとなったことを歓迎する」という言葉を引き出しています。このような国際的な地位の飛躍が、戦後発足した国際連合の五大国の地位獲得につながったことは言うまでもありません。そして、この地位は1971年10月の国連代表権の交替劇において、中華民国が中華人民共和国に手渡した最大の外交果実となったのです。この果実は現在の中国大国化の原動力になっていると言えます。

しかし、このような功績があるにもかかわらず、皮肉にも蔣介石が大陸を追われた一因がこの外交戦略への拘(こだわ)りにあったことは拙著で説明しましたが、蔣にしてみれば、悔やんでも悔やみきれない結果になったと思います。

問7 蔣介石を通じて現代の中国・台湾を理解する上では、彼と日本・日本人との関わりを理解することが欠かせません。問6と同様になりますが、日本・日本人に対してどのような印象を持っていたのでしょうか。そしてそれは、人生の局面で変化したのでしょうか。

(家近)蔣介石は、留学と最後の日本訪問となった1927年秋の日本周遊を含めて、都合5年間日本に滞在した経歴があります。そのため、日本語も堪能でしたし、日本食も好きだったようです。「日記」には終戦後に久しぶりに日本食を食べたことが書かれています。

日本留学時代、蔣は毎朝早起きして、新聞を丹念に読み、日本の政治や社会の動き、日本人の文化的な特徴を把握しようと努力していました。また、大変な読書家だったので1927年には旅行中に日本の歴史を熱心に読んでいました。その過程で日本人にとって、天皇が特別な存在であることを知ったようです。カイロ会談の時に「日本の国体問題」が議題になると、その問題は「戦後を待って、日本人民が自ら決定すべき」と主張したのにはそのような背景がありました。