Commentary

著者に聞く⑪――家近亮子さん

『蔣介石――「中華の復興」を実現した男』(筑摩書房、2025年8月)

3番目の妻であった宋美齢との関係は西安事件後やはり大きく変わります。自らの危険を顧みず、自分を救出に来てくれた美齢に対する感謝を蔣介石は生涯持ち続けたようです。そのことは、「日記」に何度も出てきます。実は、蔣家の人々が1949年12月に台湾に移転した時、美齢は同行せず、宋家の親族同様、アメリカにいました。宋家の人々は、内戦の戦況が不利になると、皆アメリカに脱出したのです。もちろん、中華人民共和国に残った孫文夫人であった宋慶齢を除いてですが・・・。その美齢が1950年1月に自らの意志で台湾に戻ることを知った時、蔣は「西安事件の時と同じである」という感激を「日記」に綴(つづ)っています。もしかしたら蔣は、美齢が台湾に来なくても仕方がないとあきらめていたのかも知れません。

問4 挙げていただいたエピソードには、「蔣介石日記」の記述に基づくものも多いと思います。日記が公開されたことにより、蔣介石研究が大きく前進したことは間違いありませんが、この史料の性質や公開の経緯についてご紹介いただけるでしょうか。

(家近)では、「蔣介石日記」についてお話しします。

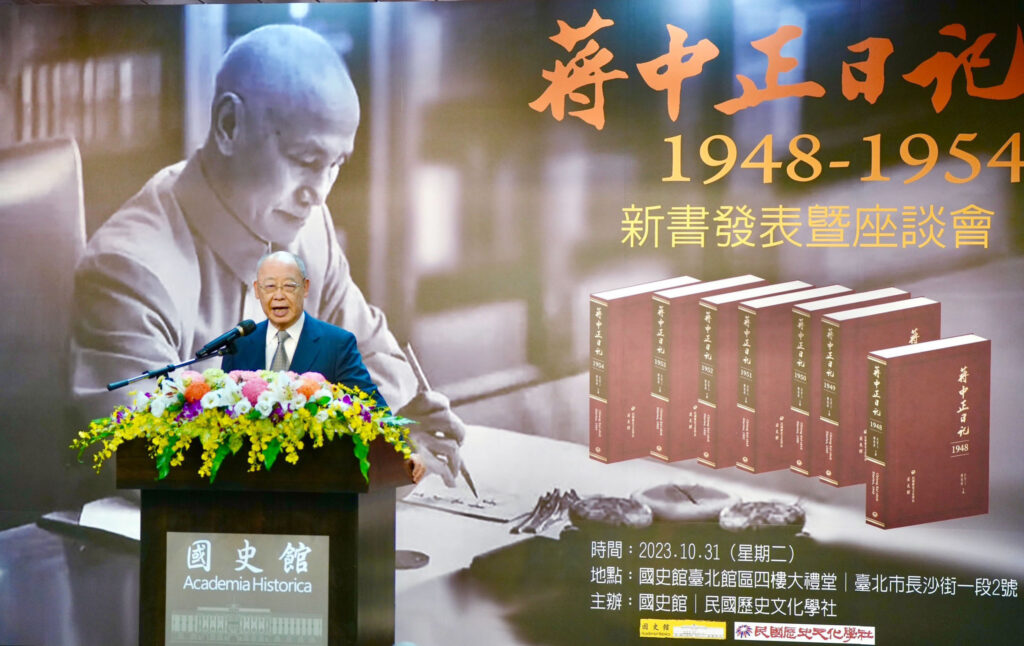

「日記」は2006年3月にスタンフォード大学フーヴァー研究所で公開が開始され、2009年7月にすべての「日記」(1917年~72年7月21日)の公開が完了しました。「日記」の存在は、『蔣介石秘録』などによって、以前から知られていましたが、公開の目途がたたず、まぼろしの史料とされていました。なぜなら、遺族の意思で長い間公開されることはなかったからです。その理由は、日記には親族に関するプライバシーに抵触する内容が随所に見られるからであると言われていました。

しかし、宋美齢が2003年10月に亡くなった後、公開の可能性が高まり、準備が進められました。そして、ついに2004年の12月に遺族である蔣方智怡(Elizabeth Chiang Fang Chih-yi)氏によって、フーヴァー研究所に預けられたのです。ここで注意しなくてはならないのは、日記はdepositされた(預けられた)のであり、donate(寄贈)されたのではなかったということです。したがって、閲覧方法などの管理および出版などの権限はフーヴァー研究所にではなく、あくまでも蔣家にありました。

そのため、「日記」を閲覧するためには特別の条件が付けられました。それは、①コピーの禁止、②画像保存用機器、カメラ・カメラ付き携帯・コンピューター・スキャナーなどの持ち込み禁止、などでした。これらの条件が記載されている誓約書にサインして初めて閲覧が許可されたのです。すなわち、「日記」を写す手段は唯一、手写しでした。

内容は、ほぼ毎日「予定」と「注意」の二つの項目に分けて書かれています。予定には会議や面会、宣言の作成、電報の作成などの事務的な事柄が書かれています。この部分はすでに出版されている『総統蔣公大事長編初稿』や『事略稿本』などの資料でもほぼ確認可能です。「日記」の史料的価値は、「注意」の項にあるように思います。ここからは、個人としての蔣介石のその時々の体調(「曇りの日は気が滅入る」など)、関心、思考、迷い、喜び、怒りなどの感情の起伏を読み取ることができます。