Commentary

著者に聞く⑪――家近亮子さん

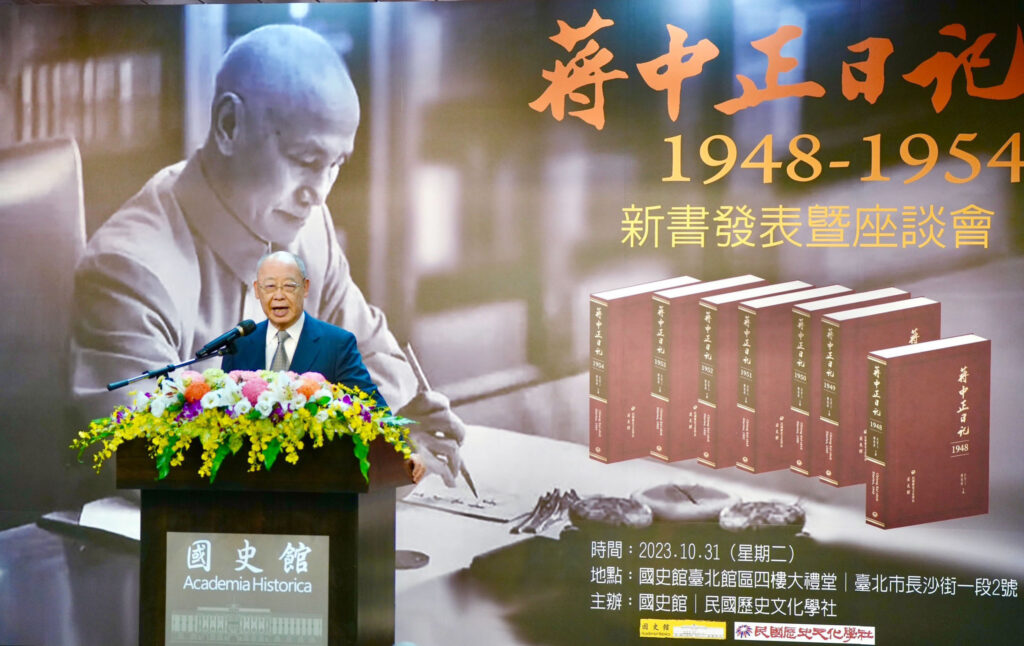

『蔣介石――「中華の復興」を実現した男』(筑摩書房、2025年8月)

シングルマザーとして、苦労をして育ててくれた母親に対する感謝と愛情はことのほか深かったようです。自分の誕生日には産んでくれた時の母親の苦しみを知るために、朝ご飯を抜くことを習慣としていたことが蔣の「日記」の記述から分かりました。台湾時期の「大陸反攻」政策には、故郷の母親の墓参りをしたいという個人的な切ない願いもあったように思います。

蔣介石は、感情の起伏が激しい性格で、人の好き嫌いもはっきりしていました。特に嫌いであると何度も「日記」に書いているのがロシア人です。「横柄で驕慢(きょうまん)な態度」をとるロシア人嫌いは、1923年のソ連訪問時から始まっていましたが、年々強くなっていったようです。「反共抗ソ」政策の背景にはロシア人との人的関係がまったく構築できなかったこともあったようです。例えば、中国共産党員の中でも周恩来とは一定の信頼関係を構築していたことが伺えます。

問3 関連して、信頼できる家族、友人や部下にはどのような人がいたのでしょうか。

(家近)「まえがき」にも書きましたが、一番信頼していた側近は、張群と陳布雷だと思います。張群は日本に留学する前からの「無二の親友」で、留学時は江ノ島や関西に旅行に行ったり、休みの時は一緒に豚のもつ鍋を作って食べたり、楽しい思い出がたくさんあったようです。張群は、辛亥革命が起きると、高田連隊を蔣と共に脱隊しましたが、革命後日本に戻って陸軍士官学校を卒業し、日本の政界に多くの知り合いを作り、蔣と要人との橋渡しをする役割を果たしています。蔣の行動に常に寄り添った張群に対する信頼は、生涯変わらなかったようです。

陳布雷は、まさに蔣介石のブレインで、多くの文章、宣言などの執筆を担当しました。1934年12月の「日本は、敵か、友か」、1937年12月の「南京撤退命令」など重要文書の口述筆記を文章化し、「蔣介石の文胆(スピーチライター)」と言われていました。ただ、1945年8月15日の「以徳報怨の演説」は体を壊して担当できず、蔣自らが執筆したことが「日記」から分かりました。自らの役割を果たすことができなくなった陳布雷が自責の念から1948年11月に自死したことを知った蔣の慟哭(どうこく)は「日記」からひしひしと伝わってきます。

残念な関係は、蔣自身が「弟のように可愛がっていた」と自負していた戴季陶と張学良との関係のように思います。この二人との関係は、1936年12月の西安事件後に大きく変化しました。戴季陶には、日本女性との間にできた隠し子を、蔣と内縁の妻・姚冶誠の子(蔣緯国)として育ててもらっているという負い目があったように思います。ただ、蔣は緯国を唯一の実子である経国よりも身近に置き、可愛がっていました。また、戴季陶を家庭教師として呼んで、二人が自然に会えるように配慮をしていたことが「日記」から明らかになりました。しかし、戴は西安事件が起きた際、積極的に蔣を救出する側につかなかったのです。美齢はそのことで、戴に不信感を持つようになり、その後国民政府における戴の立場は微妙になります。不眠に苦しんだ戴が内戦末期の1949年2月に睡眠薬を大量に摂取して自死した根源はここにあったとも考えられます。

張学良がなぜ西安事件を起こしたのかは拙著の第6章で詳述しましたが、1928年6月に父親である張作霖が日本軍によって爆殺されてから学良は、蔣介石を兄のように慕うようになり、蔣も目をかけていると思い込んでいました。ただ、1931年9月の満洲事変で不抵抗政策を強いられてからの学良の立場はかなり辛いものになりました。しかし、蔣はそのような学良の気持ちに寄り添うこともなく、過酷な要求をし続けます。事件解決後、蔣は自分の学良に接した態度に問題があったかも知れないと「日記」でしきりに反省しています。