Commentary

著者に聞く⑪――家近亮子さん

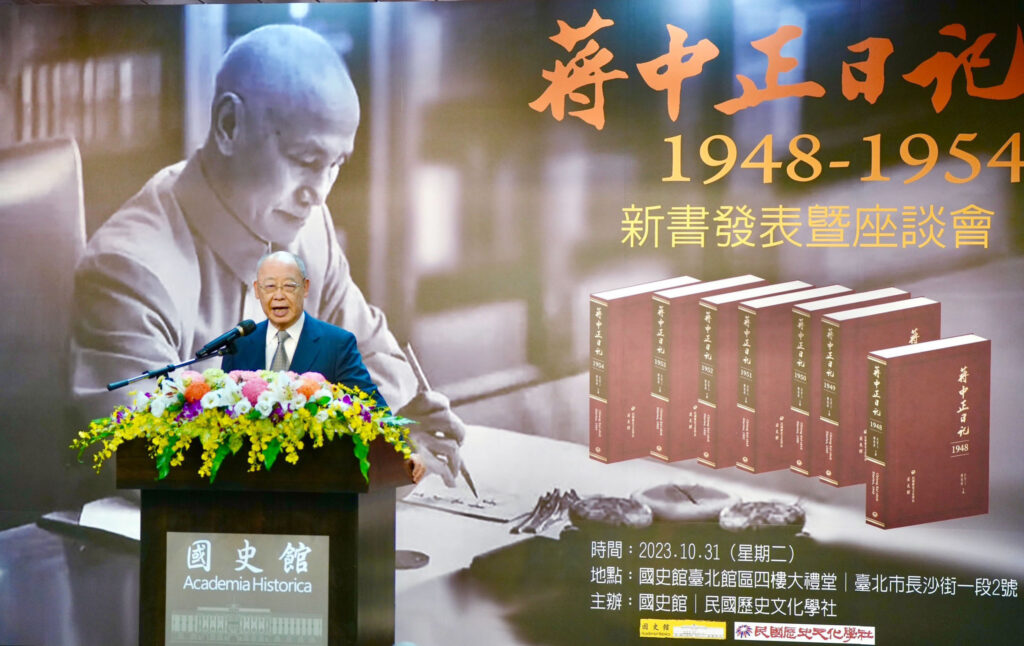

『蔣介石――「中華の復興」を実現した男』(筑摩書房、2025年8月)

中国学.comでは、現代中国および中国語圏の関連研究の中から、近年注目すべき著作を出版された著者にインタビューを行います。今回は東アジア近現代史・蔣介石研究の専門家で、『蔣介石――「中華の復興」を実現した男』の著者である家近亮子さんにお話を伺いました。

問1 本書については、家近さんご自身はもとより、関連する専門家による、蔣介石研究の現時点での集大成としても読めると思います。まず、蔣介石という人物に興味を持たれた経緯を伺えるでしょうか。

(家近)私が中国研究を志した時期、中国研究の中心は中国共産党であり、毛沢東でした。最初に中国に行ったのは1978年の夏でしたが、まだ文化大革命の影響が色濃く残っており、「毛主席万歳!」「打倒四人組!」などのスローガンが至る所に掲げられていました。しかし、街にはその下で、下放(かほう)から戻ってきた多くの若者たちが虚(うつ)ろな目で佇(たたず)んでいたことを今でも鮮明に覚えています。

当初、私の関心も毛沢東の農村革命にあり、卒業論文のテーマには華北の農民運動を選びました。しかし、この研究を修士課程まで進める中で、当時主流であった農民ナショナリズム論に疑問を持つようになり、執政党であった中国国民党と蔣介石の権力構造の分析に関心が移り、博士論文のテーマは「蔣介石と南京国民政府」としました。

蔣介石の個人研究を始めたきっかけは、蔣が1945年8月15日に重慶のラジオ局で行ったいわゆる「以徳報怨(徳によって恨みに報いる)の演説」の内容を知り、その背景にあるものを解明したくなったことにあります。私はこの演説が蔣の「外交戦略」の一環として理解できると確信し、『蔣介石の外交戦略と日中戦争』を執筆しました。

もう一つの重要な動機には、2番目の正妻であった陳潔如の存在を蔣の人生の中に位置づけ、明らかにしなければならないという使命感にも似た思いがありました。陳潔如の存在は、蔣の伝記からほぼ抹殺されていたからです。因みに、蔣には3人の正妻と一人の内縁の妻がいました。有名な宋美齢は、3番目の正妻です。

問2 現代史に関する記述も豊富にありながら、やはり蔣介石という人物に焦点をあてたところが本書の特色だと思います。彼の人柄がよく分かるエピソードをご紹介いただけるでしょうか。

(家近)字数の関係から拙著には書けませんでしたが、蔣介石はかなりのナルシシストで自信家だったと思われるエピソードが随所に見られます。部下が自分の名代で日本を訪問する際にはスターのブロマイドのようなサイン入りの写真を何枚もお土産として持たせ、関係者に配るように指示していました。資料集にサイン入りの写真が多いのは、そのためかも知れません。同時に、自分の言説が中国国内だけではなく、日本やインドなどの民衆にも大きな影響を与えると本気で信じていたようです。

因みに、私が一番好きな蔣の写真は、「あとがき」にある舌を出しているものです。「独裁者蔣介石」にもお茶目な一面があったことを知って欲しいと思い、紹介しました。宋美齢はそのような蔣の性格に魅(ひ)かれていたのかも知れません。