Commentary

習近平政権下で「抗日戦争」研究はどう変わったのか

専門誌の分析から浮かび上がる両義性

2015年7月30日、習近平総書記は「抗日戦争」(以下、カッコ略)研究を主題とする第25回政治局集団学習を主催し、「中国人民抗日戦争の歴史地位と歴史意義、この戦争が中華民族および世界に与えた影響に比べれば、我々の抗戦研究はまだ十分というには遠く及ばない」と指摘した。具体的に何が不足しているのか。習近平は明確には述べていないが、次のことを強調している[1]。

中国人民抗日戦争研究を深く掘り下げて展開し、…抗日戦争の偉大な意義、世界反ファシズム戦争における重要地位、中国共産党の中流の砥柱の作用(困難に遭っても節義を失わないこと。一貫して抗日を主張し戦い抜いたことを指す)が抗日戦争勝利のカギであることなどの重大問題について力を入れて研究し、深く掘り下げて解釈せねばならない。

習近平政権は、抗日戦争勝利への共産党の貢献と、抗日戦争の第二次世界大戦および戦後秩序における意義を強調してきた。2015年7月30日の講話(以後「7.30講話」と呼ぶ)は、学術論文においても積極的にそのような言論を展開すべきことを、研究者たちに呼びかけたものといえる。では実際、抗日戦争に関する諸研究が扱うテーマや内容に、現在までどのような変化が生まれているだろうか。

抗日戦争にかかわる政治的言説の変化

習近平は、過去のリーダー同様、あるいはそれ以上に、歴史を重視する指導者として知られる。ただし、習近平政権下における抗日戦争の語りは、江沢民・胡錦濤政権期から、漸進的だが、しかし大きく変化していることが指摘されている。

変化の第一は、「党史」が再重視されていることである[2]。習近平は、中国共産党史、新中国史、改革開放史、社会主義発展史の四つで構成される「四史」[3]のうち、共産党史に最も重要な位置づけを与えてきた[4]。その目指すところは、「広範な人民大衆が中国共産党の国家と民族に対する偉大なる貢献を深く認識するよう指導(原文は「引導」)する」ことにある[5]。

変化の第二は、中国が戦後国際秩序の「創設者」であることをさらに強調していることである[6]。習近平は、抗日戦争は、世界反ファシズム戦争の東方主戦場でもあり、日本を長期中国に留めおいて消耗させたことで、連合国の勝利を可能ならしめたのであるから、中国は戦後国際秩序の主要な創設者の一角であり、これを護持する立場と責任を有する、との言説を繰り返し発している[7]。これは、中国を戦後秩序への「挑戦者」とみなす欧米諸国の言説を受けた「対抗言説」であり、中国による「ディスコースパワー」(「話語権」)奪取戦略の一環といえる。

習近平政権下の『抗日戦争研究』

では、習近平政権下、とりわけ「7.30講話」以後、抗日戦争に関する諸研究が扱う主題や内容にどの程度、またどのような変化が生まれているだろうか。以下では、政治的言説の研究への影響を、初歩的な内容分析の方法を用いて量的に読み取ることを試みる。本稿では事例として、中国において抗日戦争研究を代表する学術誌『抗日戦争研究』を取り上げる[8]。同誌は、党・国家の指導下にある中国社会科学院の近代史研究所が編集を担う一方、「豊かな検証にもとづく厳密な研究論文を掲載する学術誌」として知られる[9]。分析の対象としたのは、2003年第1期から2024年第4期までの各号に掲載された「研究性論文」[10]783本(19万3756文、604万972語[11])である。

(1)論文テーマ(主体レベル)への影響

まず、習近平政権の抗日戦争に関する言説の変化が、研究テーマに与える影響を観察する。ここでは、①主体レベル、すなわち、共産党、国民党、日本および日本に協力した汪兆銘政権や満洲国などの傀儡(かいらい)政権(以下「傀儡」と略する)のどの政治的実体の事績や行為をメインに扱うかという問題と、②イシューレベル、すなわち、経済、軍事、政治、社会など、どのような領域をメインに扱うかという問題に分けて考察する。(なお、分析の細かな手法や分析結果を表す図表などに関心のある方は、文中に示すリンク先のページをご参照いただきたい。)

習近平政権は近年、抗日戦争における共産党の貢献をより強調しようと試みている。それが研究業界にも影響を与えているとすれば、一つには、共産党の事績を扱う論文の割合が増加し、反対に国民党や日本・傀儡の事績や行為を扱う論文が減少することとして表れると予測できる。では実際、共産党、国民党、日本・傀儡それぞれに強く関連するワード(資料1:https://x.gd/txkvt)をタイトルないしキーワードに含む論文の割合は、「7.30講話」の前後でどのように変化しただろうか。

分析の結果、共産党を主題とする論文は「7.30講話」前後で1.62ポイント増(21.70%→23.32%)、国民党も1.63ポイント増(33.19%→34.82%)、日本・傀儡は0.95ポイント減(8.94%→7.99%)となった(資料2:https://x.gd/T9axB)。やや意外に思われるが、少なくとも『抗日戦争研究』をみるかぎり、「7.30」講話以後に、共産党に関係する研究が明確に増加したとはいえない。

(2)職位(世代)による研究テーマ選択の差異

では、どのような人が共産党研究を選択し、あるいは国民党、日本・傀儡研究を選択しているだろうか。次に、教授クラス、准教授・講師クラス[12]、学生・ポスドククラスそれぞれが、共産党、国民党、日本・傀儡のいずれを主題とする論文を多く執筆しているかをみてみよう。

分析の結果によれば、「7.30講話」後に発表された教授クラスの論文のうち、共産党を主題とする論文は24.12%、国民党は19.54%、日本・傀儡は10.34%であった。対して、学生・ポスドククラスは共産党20%、国民党43.16%、日本・傀儡7.37%となった。つまり、教授クラスのほうが、共産党を主題とした論文を執筆する割合が高く、学生・ポスドクの投稿者は、国民党などを主題として扱う割合が高い。また、「7.30講話」前の論文を対象に行った同じ分析の結果と比較するとき、共産党主題論文の増加(20.22%→24.14%)と国民党主題論文の減少(27.87%→19.54%)が最も顕著なのは教授クラスの研究者であった(資料3:https://x.gd/OvRHI)。

この検証結果をどのように解釈すべきか。憶測の域を出ないが、習近平政権の「党史」の重視と「歴史ニヒリズム(歴史的虚無主義)」の否定とが、研究者の視点からみて相反関係にある可能性がある。歴史ニヒリズムとは、中国共産党が中国の政権を担う歴史的必然性を否定する記述ないし思想傾向、ありていにいえば、党の公式見解から逸脱する歴史の叙述を指す[13]。しかし、とりわけ多くの若手研究者にとっては、どのような記述が歴史ニヒリズムに該当するか、判断することは難しい。与えられた期間内に有力雑誌に多数の論文を掲載することが求められる若手研究者に、そのような政治的リスクのために論文発表を躊躇(ちゅうちょ)する時間はない。このことが、とくに若手研究者のなかで依然として、共産党よりは国民党を主題とする論文を執筆する傾向が強いことの一因となっているのではないか。そうであれば、党からすればきわめて皮肉な結果といえる。

(3)論文テーマ(イシューレベル)への影響

次に、論文が扱うイシューの変化をみていきたい。習近平は、共産党の作用が抗戦勝利のカギであったことや、世界反ファシズム戦争における抗日戦争の意義・貢献についてさらに掘り下げて研究すべきことを強調している。学術界がその影響を受けるとすれば、経済建設や社会問題よりは、軍事建設や作戦、および国際情勢との連関を扱う論文の割合が増加すると考えられる。では実際、各イシューそれぞれに強く関連するワード(資料4:https://x.gd/KS68k)をタイトルないしキーワードに含む論文の割合は、「7.30講話」の前後でどのように変化しただろうか。

分析の結果によれば、15に分けたイシューのうち顕著な増加がみられたのは、軍隊建設・兵員動員(6.17%→14.38%)、作戦・方針・判断(1.49%→5.75%)、および戦局展開・重大局面(1.28%→4.47%)の軍事関係3項目と、対外関係・国際情勢(10.21%→18.85%)であった。反対に、経済建設(10.21%→6.39%)や財政・金融政策(6.38%→3.83%)の経済関係2項目と社会・生活・医療・防疫(4.04%→2.56%)は減少していることが明らかとなった(資料5:https://x.gd/zcAtY)。このように、イシューレベルにおいては、「7.30講話」前後での変化を比較的はっきりとみてとることができる。

(4)議論の内容への影響

ここまでは、主として論文のタイトルおよびキーワードを分析対象に、政治的言説の論文テーマへの影響をみてきた。次に、論文の本文を分析対象に、議論の中身がどのように変化しているのかを大掴みにみていきたい。

習近平政権は、抗日戦争勝利における共産党の貢献を強調する議論を奨励している。その影響を『抗日戦争研究』に掲載されている論文も受けているとすれば、抗日戦争の主軸として国民党ではなく共産党を位置づける議論が増加していると考えられる。

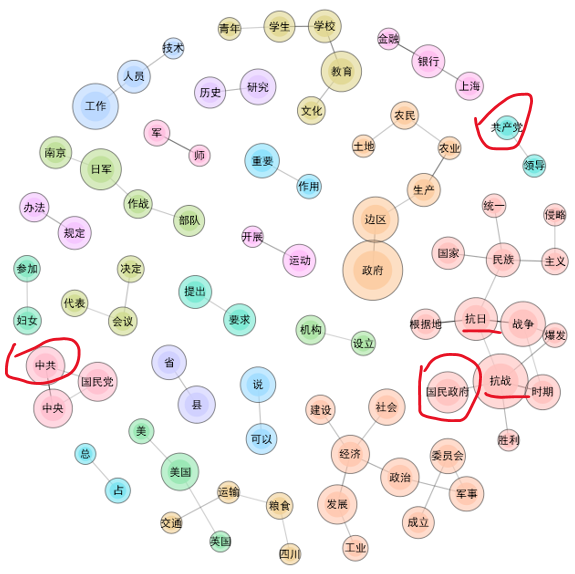

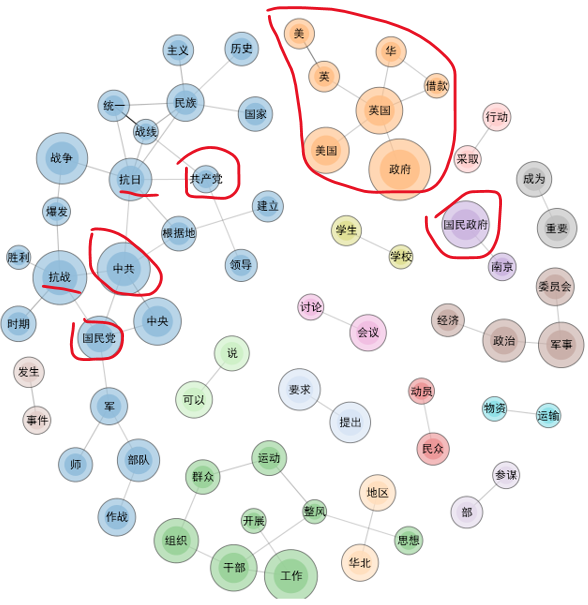

この検証にあたり、「共起ネットワーク分析」を行った。これは、どのような単語やフレーズが、同じセンテンスのなかで共に使われる度合いが高いかを検出するものである。分析の結果は下図のとおりである。

両図を比べてみるとき、「7.30講話」以前のほうに特徴的な点の一つは、「国民政府」の付近に「抗戦」や「抗日」といった主要なワードが集合し、「中共」や「共産党」はその主要クラスターから乖離(かいり)していることである。対して、「7.30講話」以後のほうを観察すると、「抗日」というワードは、「中共」、「共産党」、「根拠地」といった共産党関連ワードとのみ直接連結し、「国民政府」は主要クラスターから離れている。これは、講話以後、抗日戦争を戦う、ないし勝利に貢献した主体として共産党を位置づける議論が増加していることを端的に意味しよう。加えて特徴的なのは、「英国」、「美国(米国)」といった国際関係を示すワードが集まった大きなクラスターが形成されていることであり、これは、先のイシューレベルの分析結果を補強するものといえる。

両義的な結果は何を意味するのか

習近平政権は、自身の政治的言説が、抗日戦争に関する研究にも反映されるべきことを主張した。しかし、『抗日戦争研究』を対象とした内容分析が示すところによれば、その結果は現状、両義的である。

第一に、共産党を主題として取り扱う研究論文の比率が顕著に増加する、という結果にはなっていない。ただし、第二に、軍事建設や作戦、および国際情勢に関連するイシューを扱う研究が増加していること、および国民党よりは共産党を、抗日戦争の主たる担い手として位置づける議論が増えている。すなわち、現状において変化は、量的よりは質的に観察できる。

両義的な結果は、中国の学術界(アカデミア)が一定程度の自律性を保っていることを示している。これは、政権の要求に応える必要を感じつつも、学者としての矜持(きょうじ)を保とうとする研究従事者たちの葛藤の結果であるのと同時に、政権の側が抱えるジレンマの結果でもあるのだろう。政治的指導者は、社会科学の研究者に対し党のプロパガンダに与(くみ)することを期待するのと同時に、研究者に対する管理を過剰に強めることでその不満が党に向かうことを回避せねばならない。それゆえ、研究者たちがそれぞれの学問的関心に従って探究を深めることへの直接干渉を手控えることでバランスを保っているのではないか。

むろん、この暫定的かつ初歩的な結論は、『抗日戦争研究』という一雑誌の検証によって得られたものに過ぎず、編集方針や査読採択水準の異なる雑誌を含めた内容分析により異なる結果が得られる可能性はある。因果関係の証明を含め方法論的にも大いに改善の余地があろう。また、より長期的な分析によって結論を修正する必要性も生じうる。とりわけ、新たな歴史解釈に沿った研究に集中的に資金が投入される状況が顕著にかつ長期間続くのであれば、潮流は徐々に変化していくことになろう。引き続き注視していくことが必要である。

[1] 「習近平:譲歴史説話用史実発言 深入開展中国人民抗日戦争研究」『新華網』2015年7月31日。

[2] この点は、川島真「中国共産党百周年・習近平演説をどう読むか―「(新)四史」と台湾―」『交流』第966号(2021年9月);川島真「習近平政権の歴史政策―馬工程と四史」日本国際問題研究所『歴史系検討会論文集』、2022年3月に詳しい。

[3] 現在はこれに中華民族発展史が加わり、「五史」として知られる。

[4] 川島、前掲論文(2021年)、3頁。

[5] 「中辦印発《通知》在全社会開展党史、新中国史、改革開放史、社会主義発展史宣伝教育」『人民日報』2021年5月26日。

[6] この点は、ラナ・ミッター『中国の「よい戦争」―甦る抗日戦争の記憶と新たなナショナリズム』(関智英監訳、濱野大道訳)みすず書房、2022年;大澤武司「習近平政権の対日外交と歴史問題―『南京事件』追悼の国家公祭化に関する初歩的考察の『草案』―」日本国際フォーラム、2021年10月31日に詳しい。

[7] たとえば、習近平「在紀念中国人民抗日戦争曁世界反法西斯戦争勝利69周年座談会上的講話」(2014年9月3日)『人民日報』2014年9月4日。

[8] 分析のためのソフトウェアとして、KH Coderを用いた。KH Coderは、プログラミング不要の比較的簡便なテキスト分析のソフトとして定評があり、すでに6000件以上の研究で利用されている。

[9] ミッター、前掲書、90頁。

[10] 「研究性論文」は、査読を経て掲載された論文であり、本文のほか「概要」や「キーワード」が記載される。なお、外国籍研究者や外国機関に在籍する研究者の論文は、本稿の目的には適さないため、分析対象から省いている。

[11] 分析上の利便性のため、すべての論文にほぼ共通して頻繁に登場する(すなわち、論文ごとの異なりを測るうえでノイズとなりうる)「中国」「日本」といったワードや副詞をあらかじめ排除している。

[12] 教授クラスには、大学教授のほか、社会科学院などの研究員などが含まれる。准教授・講師クラスには、研究所の副研究員、助理研究員などが含まれる。

[13] 江藤名保子「習近平政権における世論統制の方針」『China Report』Vol. 3(2016年7月)〈https://www.jiia.or.jp/column/ChinaReport03.html〉2024年9月23日閲覧。