Commentary

習近平政権下で「抗日戦争」研究はどう変わったのか

専門誌の分析から浮かび上がる両義性

(3)論文テーマ(イシューレベル)への影響

次に、論文が扱うイシューの変化をみていきたい。習近平は、共産党の作用が抗戦勝利のカギであったことや、世界反ファシズム戦争における抗日戦争の意義・貢献についてさらに掘り下げて研究すべきことを強調している。学術界がその影響を受けるとすれば、経済建設や社会問題よりは、軍事建設や作戦、および国際情勢との連関を扱う論文の割合が増加すると考えられる。では実際、各イシューそれぞれに強く関連するワード(資料4:https://x.gd/KS68k)をタイトルないしキーワードに含む論文の割合は、「7.30講話」の前後でどのように変化しただろうか。

分析の結果によれば、15に分けたイシューのうち顕著な増加がみられたのは、軍隊建設・兵員動員(6.17%→14.38%)、作戦・方針・判断(1.49%→5.75%)、および戦局展開・重大局面(1.28%→4.47%)の軍事関係3項目と、対外関係・国際情勢(10.21%→18.85%)であった。反対に、経済建設(10.21%→6.39%)や財政・金融政策(6.38%→3.83%)の経済関係2項目と社会・生活・医療・防疫(4.04%→2.56%)は減少していることが明らかとなった(資料5:https://x.gd/zcAtY)。このように、イシューレベルにおいては、「7.30講話」前後での変化を比較的はっきりとみてとることができる。

(4)議論の内容への影響

ここまでは、主として論文のタイトルおよびキーワードを分析対象に、政治的言説の論文テーマへの影響をみてきた。次に、論文の本文を分析対象に、議論の中身がどのように変化しているのかを大掴みにみていきたい。

習近平政権は、抗日戦争勝利における共産党の貢献を強調する議論を奨励している。その影響を『抗日戦争研究』に掲載されている論文も受けているとすれば、抗日戦争の主軸として国民党ではなく共産党を位置づける議論が増加していると考えられる。

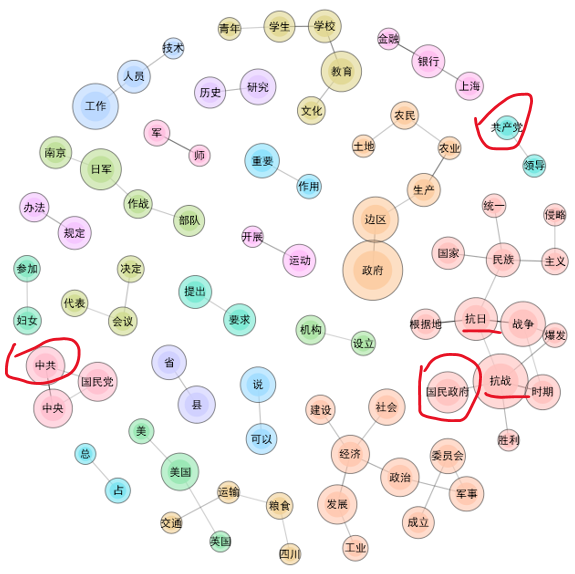

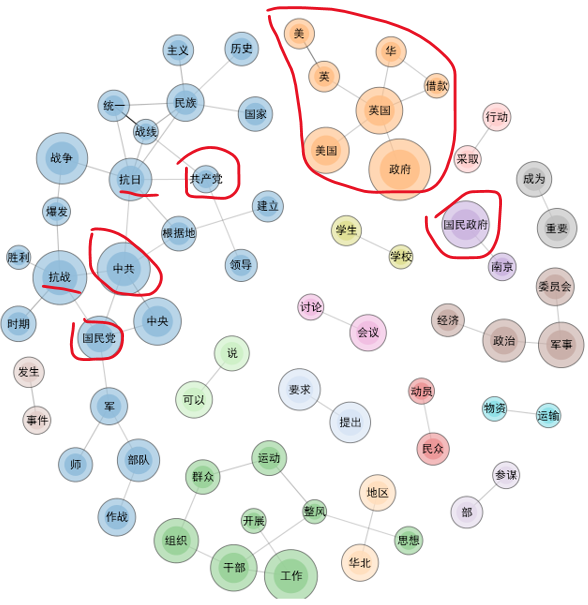

この検証にあたり、「共起ネットワーク分析」を行った。これは、どのような単語やフレーズが、同じセンテンスのなかで共に使われる度合いが高いかを検出するものである。分析の結果は下図のとおりである。

両図を比べてみるとき、「7.30講話」以前のほうに特徴的な点の一つは、「国民政府」の付近に「抗戦」や「抗日」といった主要なワードが集合し、「中共」や「共産党」はその主要クラスターから乖離(かいり)していることである。対して、「7.30講話」以後のほうを観察すると、「抗日」というワードは、「中共」、「共産党」、「根拠地」といった共産党関連ワードとのみ直接連結し、「国民政府」は主要クラスターから離れている。これは、講話以後、抗日戦争を戦う、ないし勝利に貢献した主体として共産党を位置づける議論が増加していることを端的に意味しよう。加えて特徴的なのは、「英国」、「美国(米国)」といった国際関係を示すワードが集まった大きなクラスターが形成されていることであり、これは、先のイシューレベルの分析結果を補強するものといえる。