Commentary

高市早苗総理発言と日中台関係

なぜ中国は強硬に応対するのか

高市早苗総理の「存立危機事態」をめぐる発言は、「中国が台湾に武力侵攻し、もし米軍が台湾海峡などに派兵した場合、日本は集団的自衛権を発動して米軍と何かしらの協働をする可能性があり、そこには軍事力の行使も含まれる」ということを述べたものだと考えられ、この点では従来の日本政府の考えを逸脱したものではない。だが、個別事例に首相が言及したのはいわゆる安保法制制定後初めてのことであり、また集団的自衛権が日米間のことで日台間では想定されていないことなどに言及がなかったことなどにより、日本国内でもさまざまな議論を惹起(じゃっき)した。

日中関係で見れば、この高市首相の発言は中国が対日政策を更新、転換させる「理由」として利用されている。「日本こそが現状変更している」という絵を創作し、それを内外に広めている。日本の集団的自衛権、存立危機事態とは何か、また集団的自衛権の行使が日米間でのことであり、日本と台湾との間では想定されていないことなどは、中国の言説では省略されている。そして、日本による「軍事介入」、「参戦」、「対中侵略」などに言葉を置き換えて日本を責め、また対抗措置として、時計の針を戻すように、すでに解除したはずの海産物の輸入禁止を再開するなどの「制裁」を加え、日中首脳会談をも停止したようだ。

2012年に似る中国の対応

この状況は2012年9月の尖閣諸島をめぐる問題を想起させる。この時も、尖閣諸島の一部私有地を政府が購入して国有地としたことを、中国が「日本が島を購入して領土化した」と言葉を置き換えつつ、「日本政府による現状変更」として大いに内外に喧伝(けんでん)して、首脳交流を停止、反日デモを行って、尖閣諸島周辺の領海、接続水域における中国の公船の活動を劇的に変化させた。このようにして政策を「更新」したのだった。この時の日本政府の行為は、あくまでも尖閣諸島の私有地に灯台などの施設を建設しようとする動きを封じ、尖閣諸島周辺の現状維持を目指すものであり、「現状変更」の意図はなかった。しかし、日本が「購島(島を購入)」して主権が日本に属すると表現したという、中国の「物語」は内外に広まってしまった。実際、現状変更をしたのは中国側であり、それは日本政府による所有権の変更の四年前、すなわち2008年12月8日に初めて中国の公船が「初めて」尖閣諸島の領海に入ったことにあったのに、である(注1)。

ただ、2012年との違いも多い。今回、中国は反日デモまでは実施していないが、他方でSNSなどの多様なメディアを用い、日本語を含む多言語で内外に宣伝を行い、他方で単純な宣伝だけでなく、日本社会内部の分断を煽るような「工作」を実施している。中国共産党では、宣伝は宣伝部が、対象となる相手の内部の分断は統一戦線部が行うこと多い。日本政府、社会ともに、中国による「言論戦」「認知戦」への本格的な対処が必要だ。

両岸(中台)関係の変容と戦後80年

ではそもそも中国はなぜここまで高市総理の「存立危機事態」発言について強硬に応対しているのか。この点は中国と台湾との関係、つまり両岸(中台)関係という補助線を引くと解像度が上がるのではないかと筆者は考える。

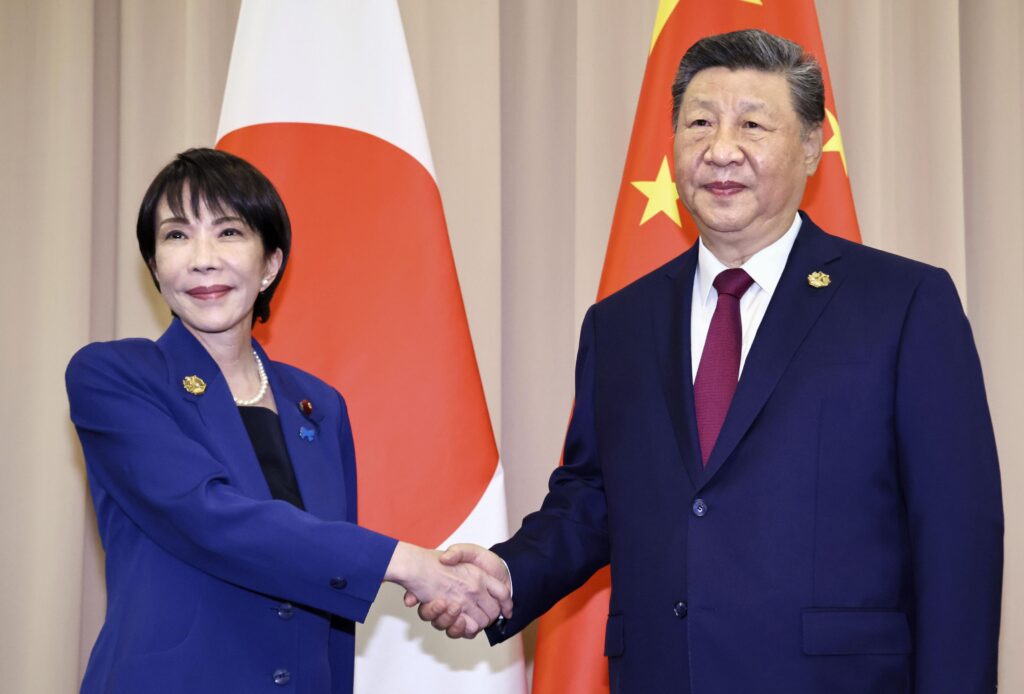

高市総理は議員の時代から台湾の民進党、また頼清徳総統とは緊密な関係にあった。2025年4月末にも台湾を訪問し、両者は会談している。ただ、高市総理自身は議員としての立場と、総理としての立場を弁別するという安倍晋三元総理の採った手法を継承しようとしていた。靖国神社参拝自粛などはその表れだ。台湾との関係も同様であっただろう。

中国側は高市新総理と頼清徳総統との関係性に極めて敏感に反応していた。中国は2016年5月に民進党の蔡英文政権が成立してから、対台湾政策を修正し、国民党との協力よりも台湾社会における「愛国統一力量(台湾内の愛国者、統一を望む勢力)」の育成により統一を目指すことにした。そのため、台湾社会、企業に浸透して、人々を統一へと導こうとした。そして、民進党政権を「独立志向」であるとして強く批判し、民進党政権、蔡英文総統と関わりを持つことなど全てを批判するようになった。民進党と自民党との議員交流、日本の自治体の首長の台湾総統訪問、そういった前例のあったことまで中国は批判し始めた。中国が自らハードルを上げたのである。