Commentary

「合肥モデル」に見る産業発展の要因

ハイテク都市への変貌に市政府が果たした役割

別稿「「合肥モデル」における産業形成過程――平凡な地方都市がハイテク都市に変貌するまで」では、合肥の産業発展を牽引したハイテク産業のクラスター形成がどう進んだのか概観した。それに続く本稿では、合肥に産業発展をもたらした要因について整理してみたい。

産業発展の要因と市政府の役割

1.交通網整備で活用が進んだ「既存資源」

まず初めに、合肥では産業発展が本格化する以前(2000年代前半)から、発展に有益な「既存資源」が皆無ではなかった点を指摘しておきたい。

<巨大市場向け商品供給基地>

「既存資源」の一つとして、長三角地域などの巨大市場に商品供給するのに適した立地環境が挙げられる。「「合肥モデル」における産業形成過程」では、1990年代後半に内外の家電メーカーが合肥に組立工場を設立し、そこで生じる需要に応えるため、2000年代の中盤に部品・材料サプライヤーが集積し始めたことを紹介した。経済成長が本格化する以前から、合肥には家電の組立工場のほかに、食品や飲料の加工工場も存在していた。

「合肥から半径500km以内には5億人余りの市場がある」(合肥で面談した有識者)といわれる。そうした地理的優位性に加え、周辺大都市より発展が遅れていたことが、逆に生産コストが抑えられる利点となった。合肥は巨大な消費市場向け商品の生産・供給基地としての立地条件を備えていたといえる。

<大学・研究機関と専門人材>

「既存資源」の二つ目は、大学・研究機関と専門人材が比較的豊富だった点である。合肥には大学・専科学校などの高等教育機関が50以上あり、大学だけでも18校ある。なかでも中国科学技術大学は校名の通り、中国を代表する科学技術系の大学である(表紙写真)。同大学はもともと北京にあったが、文化大革命の混乱のなかで北京を追われ、紆余曲折を経て、1970年に移転先が合肥に落ち着いた。著名な研究者や大手ハイテク企業の経営者を多数輩出しているほか、合肥のハイテク産業を支える高級人材の主な供給元となっている。

合肥はまた、1999年の時点で中国政府から「全国四大科学教育基地」の認定を受けていた(合肥以外は北京、成都、西安)。それによって、大学だけでなく、「中国科学院合肥物質科学研究院」などの国家研究機関、シンクロトロン放射光やマイクロスケール物質科学などの国家レベルの実験室や大型装置施設が設置され、科学技術研究が盛んに行われてきた。

経済成長が本格化した2010年代以降も、「合肥総合性国家科学センター」(上海に次ぐ第2の国家科学センター。重点研究分野はエネルギー、ICT、材料、ヘルスケア、環境など)をはじめとする研究機関が引き続き設立されたほか、清華大学、北京航空航天大学、天津大学、北京理工大学、西安交通大学、ハルビン工業大学など、全国各地の有名大学も合肥に研究院を設立している。

現地有識者によれば、合肥市政府は、中国の地方政府によく見られるように、高級人材に直接奨励金を出して人材を誘致する方法はとらず、「限られた資金を先端研究機関の誘致に充て、結果として、そこに人材が集まるようにした」のだという。

<高速交通網による物流・人流の拡大>

合肥が具備していた「商品供給基地」や「大学・研究機関と専門人材」のような資源は、長い間十分に活かされてこなかった。その潜在力が本格的に発揮されるようになったのには、高速道路や高速鉄道など交通網が整備されたことが大きく影響した。

高速道路網は2000年代前半に一部路線が開通し、2000年代末から2010年代にかけて急速に整備が進んだ。高速鉄道は合肥が従来の鉄道幹線からやや外れていたため長らく未整備だったが、2008年に合肥-南京間が開通したのを皮切りに、2010年代に新たな路線が次々と開通した。

このような高速交通網の整備によって、合肥は長三角地域と中西部地域の結節点となり、物や人の流れが拡大し、産業発展、経済成長の進展に寄与した。

2.指導者の強力なリーダーシップ

長年、経済成長の波に乗り遅れていた合肥が成長に向けて大きく舵を切るには、地方政府指導者の強力なリーダーシップが重要な鍵を握った。合肥が経済成長に向けて動き出したのは、2005年から2011年に中国共産党合肥市委員会(党市委)の書記を務めた孫金龍氏を抜きに語れない。2008年にBOEの第6世代TFT液晶パネル工場の建設に対して、地下鉄工事を一時棚上げしてまで巨額出資することを決めたのは、孫氏のリーダーシップを示す代表的な出来事である。

孫氏は在任中、先述した「工業立市」の産業発展政策のほか、「大建設」と呼ばれる都市機能強化政策(交通、ライフライン、公共施設などの都市インフラ強化、濱湖新区開発など)、「大拆違」と呼ばれる違法建築の撤去や再開発予定地の立退き事業などを進め、合肥の経済・社会が持続的に発展するための基礎固めを行った。

筆者の合肥滞在中にタクシーの運転手が現地の生活事情について話してくれた時も、「孫金龍」という名前が頻繁に登場した。党市委の書記を退任して14年が経った今日でも、市民の間で身近な存在であることがうかがえた。

合肥で現地の企業・公的機関関係者と意見交換した際に、孫氏の「リーダーシップ」が話題になった。孫氏の党市委書記在任中、彼の下で産業政策の立案・推進にあたっていた有識者は、孫氏のリーダーシップが特に秀でていた点として、①人材を育てたこと、②合肥の「フレームワーク」を広げたこと、の2点を挙げた。

その有識者は、「人材を育てた」点について、孫書記の下で働いていた多くの人々がその後、党市委や市政府、さらには安徽省の他都市の要職に就いて活躍したことを紹介してくれた。2011年に孫氏が党市委書記を退任した後も「合肥モデル」の考えや手法が今日まで引き継がれているのは、歴代の党市委書記や市長をはじめ、産業政策に携わっている人たちの間で孫氏の考えがしっかり受け継がれている証だという。

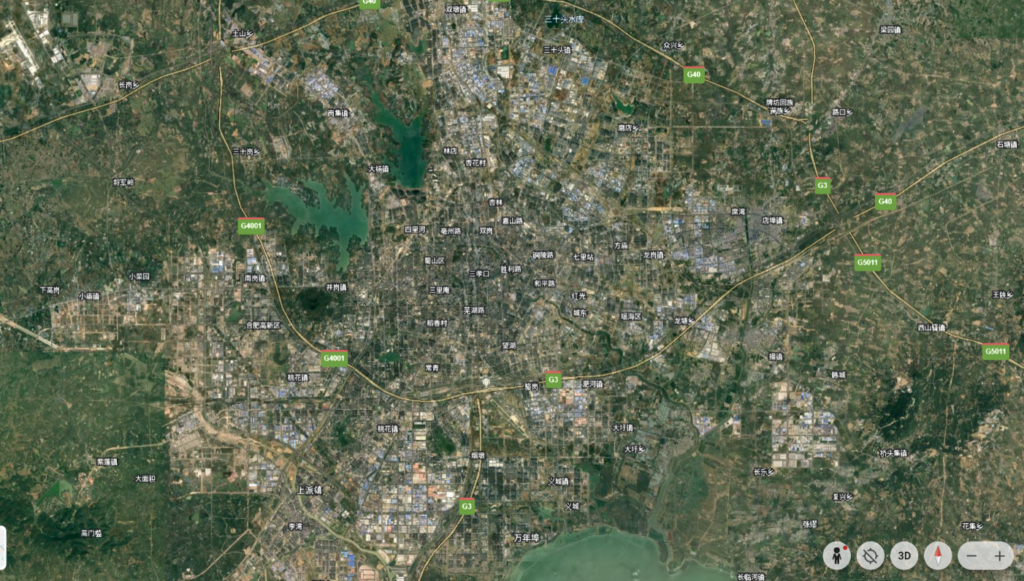

2点目の「フレームワーク」(を広げた)というのは、いくつかの意味を持つ。一つには「市が管轄する地域」ということで、実際、2011年には隣接する巣湖市の一部が合肥市に編入された。もう一つには、従来の「市街地」の概念を打ち破り、経済発展につれて街が急速に拡大していったことである(図1・図2)。前出の有識者によれば、「発展前は、多くの市民は、今日のように街が広がることを具体的にイメージできなかった」が、それが次第に実現していくことで人々が発展の可能性を具体的にイメージできるようになった。

話を聞いているなかで、「フレームワーク」というのが決して地理的なことだけを指すのではなく、「既成概念にとらわれずに、合肥の発展可能性を最大限広げること」を指しているのだと理解した。孫書記は、周辺地域に比べて発展が遅れていた合肥の人たちに合肥の持つ発展ポテンシャルを説き、それを一つずつ実現していくことで可能性をさらに広げていったのである。

図1 合肥の市街地(2000年)

図2 合肥の市街地(2024年)

3.市政府によるエクイティ投資

「合肥モデル」を紹介する各種資料や報道には、合肥市政府が誘致対象企業に対して巨額投資を行うことに焦点を当て、それを「ギャンブル」と表現するものも少なくない。しかし、実際には、決して「イチかバチか」で巨額の資金を投じているわけではなく、経験を重ねるなかで、合理的な投資スキームが形作られていったと筆者は考えている。

合肥市政府にとっては、2008年の合肥BOEへの出資がエクイティ投資の始まりだった。企業誘致に際して政府が従来のように税制優遇や用地提供などの方法を用いるのではなく、自ら率先して出資するエクイティ投資(実際の出資行為は政府傘下の投資会社を通じて実行)の手法は、合肥市政府が考え出したわけではない。新工場の建設に巨額の資金が必要となるBOEがそれまでにも実施していたやり方であった。BOEは合肥の第6世代工場に先駆け、北京で第5世代工場を、成都で第4.5世代工場を建設したが、その際に現地政府や政府系投資会社から同様の出資を受けている。

エクイティ投資はBOEの資金需要に応えたものであったが、重点産業を育成したい合肥市政府にとっても、産業全体の形成・発展を牽引してくれるリーディング企業の求めに最大限応えることは重要であった。合肥には有力な地場産業や地元企業は無く、「借船出海」(船を借りて海に出る=外から企業を誘致して産業を興す)しかなかった。

ただ、いくら大事な企業を誘致したいといっても、決して無秩序に資金供与したわけではなく、市場ルールや契約に則って投資が行われた。その意味でも「ギャンブル」ではなかったといえる。

NIOへの出資に対する「65日の意思決定」(詳細は別稿「「合肥モデル」における産業形成過程」を参照)の際にも、限られた時間のなかで、NIOの技術やビジネスモデルなどに関して専門家に評価を委託したり、財務・法務面からのデューデリジェンスを実施したりした。言い換えれば、企業価値をきちんと評価し、相応の株価で出資したわけで、決して政府の影響力を使って株式を安価で取得したり、政治的判断だけで資金をつぎ込んだりしたわけではない。保有株式の売却タイミングや方法(公開市場での売却や第三者譲渡)、価格算定式、役員の派遣などについても、投資時に締結する契約のなかで取り決められた。

なお、合肥市政府によるエクイティ投資は、全ての投資案件で着実に利益が上がったわけではない。もちろん失敗した案件もあり、船舶用ディーゼルエンジン、プラズマディスプレイパネル、太陽光パネル、バイオ産業基地開発などでは巨額の損失を出している。とはいえ、これまでの投資成果の累計では、収益を確保できている模様である。液晶パネルのBOE向け投資では百億元単位の、またEVのNIOやDRAMの長鑫存儲(CXMT)向けの投資では千億元単位の莫大な利益が出たといわれ、合肥市政府傘下の主要投資会社の財務資料を見ても、各社の毎年の決算はほぼ黒字基調で推移している。

4.「鏈長制」による産業発展の推進

合肥市政府が重点産業の育成を進める過程では、「鏈長制」[1]と呼ばれる体制が組まれている。「鏈長制」とは、企業誘致をはじめ、重点産業の発展に向けた政策全般の企画立案から政策執行・監督を担うもので、「鏈長」と呼ばれるリーダー、および、「鏈主」と呼ばれる中核企業を中心に構成される。

「鏈長」は党市委、市政府、開発区の指導層~主要幹部などが担当し、なかには、行政指導者と大学・研究機関の責任者(技術・産業専門家)によるツートップ(双鏈長)体制を組むケースもある。

「鏈主」はBOE、レノボ、CXMT、NIOなど、各産業の中核大手企業が務めている。「鏈主」企業には、彼らが持つバーゲニングパワーを背景に、サポーティングインダストリーの集積と産業全体の発展を牽引することが期待されている。

「鏈長」と「鏈主」以外に「鏈長制」に参画するのは、大学や研究機関の専門家、業界団体の関係者、市政府の関連部局などである。合肥市政府が認定する重点産業は概ね十数分野あるが、分野ごとに「鏈長制」のチームが組織される。各分野の「鏈長制」チームは、対象産業の「産業鏈」(産業チェーン。注1参照)に関する分析を行う。すなわち、材料、部品、コンポーネント、製造装置、関連サービスなど、川上から川下まで産業全体にわたる構成要素を業界構造図にまとめ、現在、合肥に欠けていて補強(誘致や育成)が必要な要素は何かを検討する。その上で、誘致対象とする企業を選定してコンタクトを進める。さらに合肥への進出意欲がある企業が出てきたら、投資プロジェクトの実現に必要な支援を提供する。

なお、「鏈長制」チームが担当するのは誘致活動だけではない。既存企業に対する課題解決支援、大学・研究機関と企業の連携支援など、産業鏈全体の強化を促進するのがその役割である。

合肥市政府の職員は「産業に関する専門性が高い」といわれる。市政府の関連部局は重点産業ごとに主担当の部局が割り当てられており、市政府職員は業界関係者と日々密接な連携をとっているため、業界や技術に関する専門知識は「日常業務を通じて自然と身につく」(市政府OB)のだという。

「改革開放」以降、中国の地方経済の成長は、長年にわたって「開発区」(高新区、科技園などを含む産業振興エリア)の整備・発展に依存してきた。「開発区」への依存が難しい今日、地方経済の次なる成長に向けて、合肥市政府が進めてきたアプローチは示唆に富む。「合肥モデル」に関しては、「市政府によるエクイティ投資」に関心が向きがちだが、「鏈長制」の下で、「産業鏈」を念頭に置いて、現地資源を活用した産業育成が推進され、他都市と差別化された特色ある発展を実現した点により注意を払うべきだろう。

「合肥モデル」の課題

以上、2000年代中盤からの合肥の急速な産業発展について、「合肥モデル」の視点から見てきた。発展の過程で合肥市政府が果たしてきた役割は大きかったが、市政府による政策が全て成功したわけではない。前述したように、市政府によるエクイティ投資において、巨額の損失を出した案件は決して少なくない。2010年代には、サービス業やハイテク企業の本社機能を誘致する「総部経済」政策を推進したが、こちらも大きな成果は見られなかった。

また、急成長を実現したとはいえ、現在の状況は決して産業発展の最終的な完成形ではない。合肥の産業発展を牽引する大手企業やその周囲で産業クラスターを構成するサプライヤー企業の多くは、依然として「船を借りて海に出る」状況で、合肥で生まれ育った真の地元企業はまだ少ない。

そのため、筆者は合肥の発展に対して、「もう少し“地に足のついた”感じが出てくるとよいのに」と感じている。この点については、中国科学技術大学や中国科学院などの研究成果を活用して起業した、「合肥生まれ、合肥育ち」の企業が出始めており、今後の発展に期待したい。中国最大の音声認識・音声AIソリューション企業である「科大訊飛」(iFLYTEK)(図3)や量子サイエンスの「国盾量子」(QuantumCTek、量子通信)、「本源量子」(Origin Quantum Computing、量子コンピューター)、「国儀量子」(Guoyi Quantum、量子測定)などが中国科学技術大学の研究成果をベースに設立された企業である。自動車用リチウムイオン電池の大手メーカー「国軒高科」(Guoxuan Hi-Tech)など、中国科学院発の企業も出てきている。

図3 音声認識技術のトップ企業である科大訊飛(iFLYTEK)

今後の産業発展において、こうした地元企業が中心的な役割を果たすようになれば、「市政府が発展を牽引する」だけでなく、「企業による主体的な発展」も増えていくことになろう。そうなって初めて、地に足のついた、より持続的な成長発展につながるのではないだろうか。

今後、実力を備えた企業が増えていく過程で、合肥市政府による産業政策がレベルアップできるか否かも重要になる。すなわち、これまでの企業誘致やエクイティ投資のように、政府が産業発展を直接牽引する段階から、企業の発展を促進するための環境整備や側面支援を行う段階に移行できるか否かである。

「合肥モデル」の行方

中国では2020年代に入って、中央政府の工業・信息化部、科技部、発展改革委員会などによって、「場景創新」(シナリオイノベーション)の考えが提唱されている。技術開発の成果を産業化や市場化に結び付けるために、「製品に適した場を探し、場に適した製品を探す」というもので、合肥は北京、上海、深圳、成都などと並んで、先行的な挑戦を進めている。

図4 2025年3月に世界初の商業運航ライセンスを取得した空飛ぶタクシー

合肥市政府による代表的な試みとしては、旧来の飛行場跡地である駱崗公園(12.7平方キロメートル)を「場景創新」の試験場として利用する取り組みがある。駱崗公園では現在、「コネクテッドカー」(乗用車、商用車、自動運転車など)、「低空経済」(ドローンを使った物流、空飛ぶタクシーなど)(図4)、「都市インフラ運営・管理」(街路樹管理、ゴミ・違法駐車管理、水辺などの安全管理など)をはじめとして、各種の実証実験が行われている。

こうした取り組みは、従来のように先端技術をキャッチアップするレベルを超え、世の中に無い製品やサービスを事業化された形で新たに創り出すものである。それを実現させるために、政府として「場」を整備・提供することは大変意義深い。そこに企業の力が加わって、社会を変革するイノベーションが生まれていく。5年後、10年後の合肥がさらにどう進化するのかに期待したい。

[1] 「鏈」は中国語の「産業鏈」(産業チェーン)に由来する。「産業鏈」は「サプライチェーン」や「産業クラスター」などに似た概念だが、「サプライチェーン」が材料・部品の調達から製品の生産・販売に至る供給・物流経路に重点が置かれており、「産業クラスター」が特定産業に関連する企業・機関が特定地域に集積している状況を指しているのに対して、「産業鏈」は川上から川下に至る構成要素(各種材料、部品、製造装置、関連サービスなど)の相互の繋がりに重点が置かれた概念である。