Commentary

中国の所得再分配は格差是正にどのくらい効果があるか

中国家計所得調査(CHIP)2018に基づく結果

ここ四半期にわたり、特に農村では、税や社会保障等による所得再分配が進められ、格差是正で一定の成果が上がっている。国家統計局によれば、農村世帯の可処分所得に対する移転所得の割合は、2000年には4.0%にすぎなかったが、2024年には21.2%に上昇した(都市世帯では、同期間中、23.0%から17.7%に下がったものの、高い水準が維持されている)。残念ながら、これまで、公開データの制約もあり、再分配による格差是正の効果を量的に把握することがほとんどできていない。

本稿では、日本の厚生労働省(厚労省)の「所得再分配調査」の手法を援用し、北京師範大学所得分配研究院が2019年に行った「中国家計所得調査」の個票データ(CHIP2018)を再集計し、中国における所得格差、相対的貧困、および再分配による是正効果を検討してみたい。CHIP2018は、国家統計局の家計調査システムを利用して行われた質の高い抽出調査であり、その中に全国15省・自治区・直轄市の2万450世帯(世帯人員数は7万人余り)の個票データが含まれている。

中国の所得再分配を考えるための枠組み

広く知られるように、所得分配は基本的に市場による一次分配と、政府による二次分配の2つに分けられるが、それぞれで採用される原理が異なる。前者は利潤の最大化を目標とし、目標達成の手段は市場による価格競争であるのに対し、後者は社会的厚生の最大化を目標とし、目標達成の手段は政府による税制や社会保障制度の整備であると考えられている。

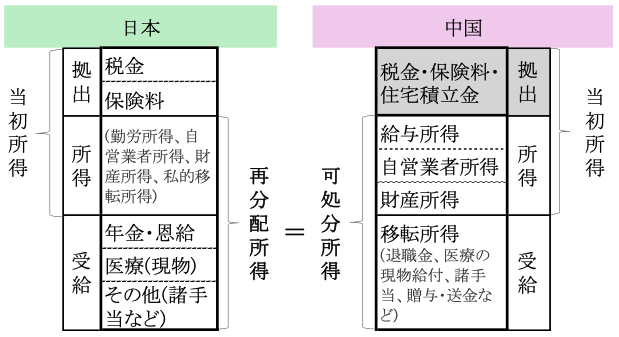

中国の所得再分配を理解すべく、厚労省による所得再分配の枠組みに合わせ、国家統計局の家計所得の構成を図1のように整理する。つまり、所得税、保険料と住宅積立金を「拠出」とし、給与所得、自営業者所得、財産所得を「所得」とし、退職金や医療の現物給付等を「受給」とすることで、厚労省の所得再分配調査の統計指標に対応させる。

図1 当初所得と再分配所得に関する統計指標の日中比較

ところが、CHIP2018の中には拠出を構成する税金・保険料等のデータが含まれず、厚労省の「所得再分配調査」と同じような「当初所得」を捉えることができない。それでも、可処分所得およびそれを構成する給与所得、自営業者所得、財産所得と移転所得のデータが利用可能である。そこで、贈与・送金といった私的移転所得の区分の相違を度外視すれば、国家統計局の「可処分所得」と厚労省の「再分配所得」はほとんど同じだと理解できる。すると、所得再分配後のジニ係数、貧困率を推定することができ、また、給与所得、自営業者所得と財産所得の合計を「当初所得」と看做し、それに基づいたジニ係数、貧困率との比較から、再分配による是正効果を知ることも可能になる。

所得階層別の所得とその構成

中国は農村と都市からなる二重社会であり、両者間に所得、社会保障、教育等で大きな格差がある。そこで、以下、基本的に農村、都市をそれぞれ対象とする形でデータ分析を進める。

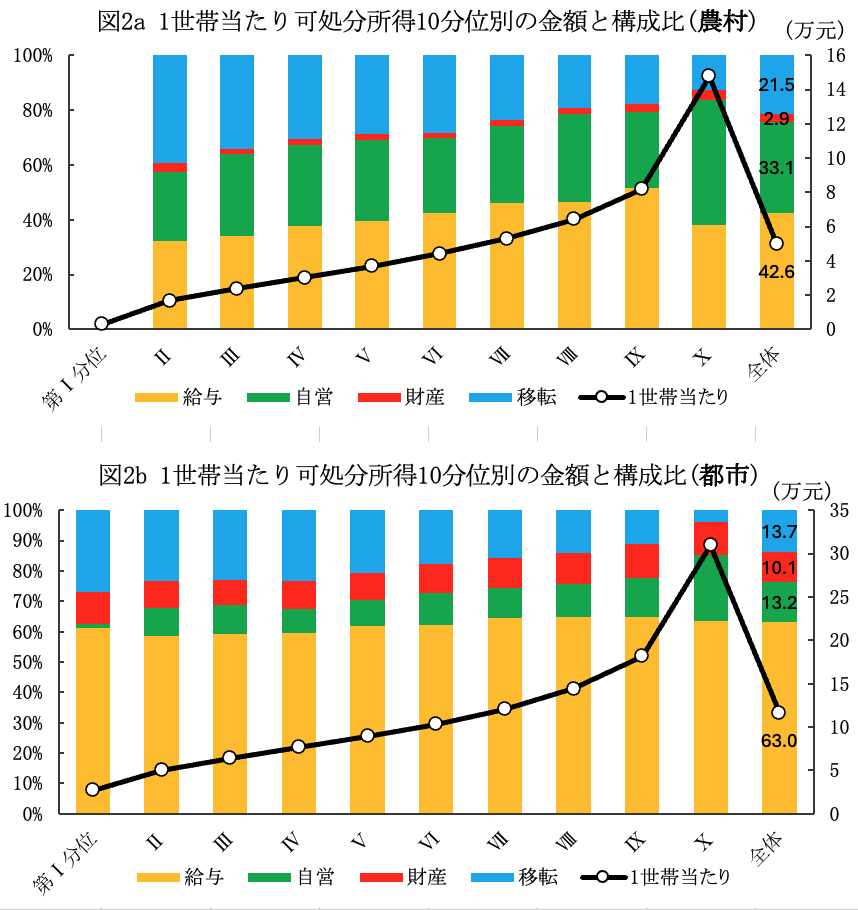

まず、1世帯当たり可処分所得の10分位別(対象世帯を1世帯当たり可処分所得の昇順で並べた上で10等分する)にみた、それぞれの平均年収および内訳を集計する。図2aは農村(最も低い第Ⅰ分位の1世帯当たり所得のうち、経営が負の値である。図示の便宜上、その構成比の表示を省いた)、図2bは都市の状況を表すものであるが、折れ線の金額(右軸)もその内訳(左軸)も示すように、農村と都市との間に大きな違いがみられる。

図の中にはないが、1世帯当たりの年間可処分所得は都市が11.7万元、農村が5.0万元と両者間に2.33倍の差があり、しかも、所得の低い階層ほどその差が大きい(例えば、第Ⅱ分位、第Ⅹ分位の都市農村間格差は3.01、2.10)。農村と都市の性質上(農村は主に自営農業、都市は主に勤労)、家計所得の構成が異なっていることは当然といえとも、それだけの格差はやはり尋常ではない。同時に、農村、都市の中における階層間の所得格差も非常に大きいことが指摘されなければならない。中国が格差社会と呼ばれるゆえんである。

財産所得の割合は農村と都市の間で大きな差異がある(2.9%、10.1%)ものの、それぞれにおける各分位間ではそれがあまり顕著ではない。もう1つ共通してみられるのは、所得の低い階層ほど、移転所得つまり再分配によって得られた所得の割合が高い、ということである。例えば、農村における第Ⅱ分位、第Ⅹ分位はそれぞれ39.3%、12.6%であり、都市のそれは23.4%、3.8%、である。こうした数値から階層間で所得が再分配されていることが窺われる。ただし、従来、可処分所得に分類されるべき「私的移転所得」がこの中に含まれたため、計算上の再分配による是正効果が幾分か過大評価となっていることに留意しなければならない。

所得再分配による世帯分布の変化

次に、所得再分配前後の世帯分布がどのように変わっているかをみる。ただ、前述したデータの制限のため、拠出によった効果がここには反映されない。

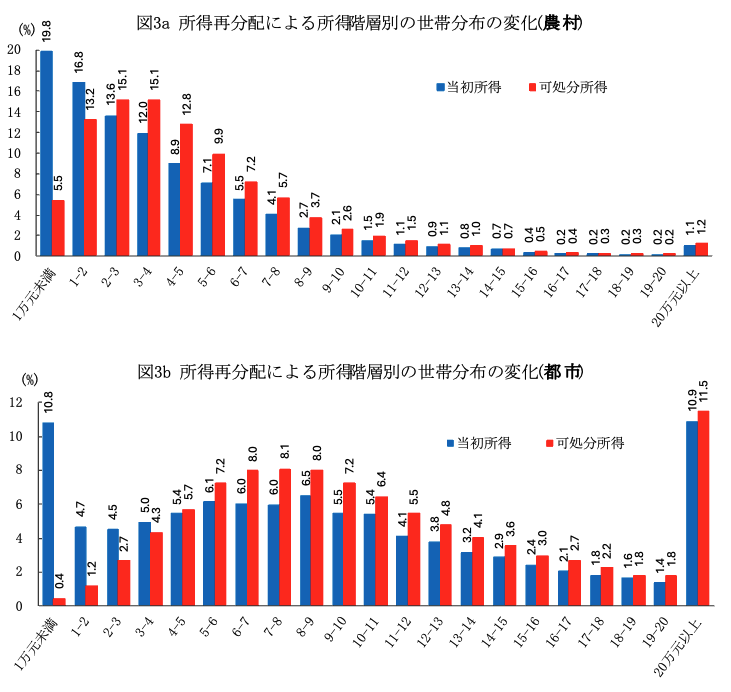

図3a、図3bはそれぞれ農村、都市における所得階層別の世帯分布の変化を表すものであり、横軸は1世帯当たりの年間所得(負の値を示す145戸は集計対象から除外)である。一見して分かるように、農村、都市を問わず、所得再分配による世帯分布に顕著な変化がみられる。当初所得で高い割合を占めた低所得層は可処分所得ではその割合を大きく低下させている。年収1万元未満の世帯は農村で19.8%から5.5%に、都市で10.8%から0.4%に激変したのである。

2000年代に入ってから、医療や年金など都市で実施された社会保障制度、低所得者を対象とする社会福祉制度が漸進的に農村に導入、拡充されつつあり、政府の農家に対する農業補助や価格補助の制度も整備されたことで公的な所得移転が増えたことが背景にある。また、都市では党政府機関、大学等のような事業組織、国有企業等で働いた正規雇用の退職者に対し、手厚い退職金等が給付されていることも所得再分配の結果に大きな影響を与えている。

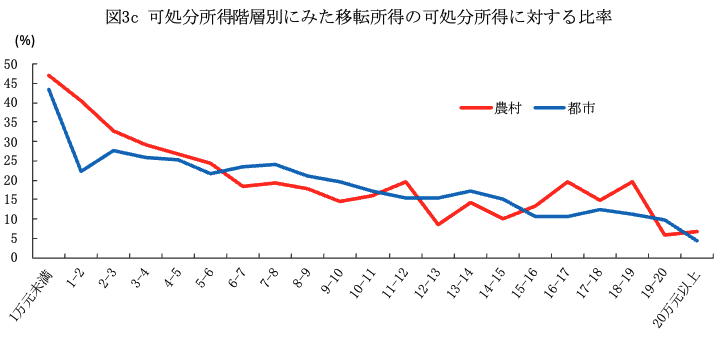

また、所得再分配の効果が所得階層により顕著に異なっていることも、図3cから見て取れる。同図は移転所得すなわち(可処分所得-当初所得)の可処分所得に対する比率を農村都市別、所得階層別にみたものであるが、ここから明らかなように、低所得層ほど再分配の恩恵が相対的に大きい。例えば、年間可処分所得1万元未満の農村世帯では当初所得に比べ可処分所得が46.9%上昇し、都市世帯のそれも43.3%増となっている。ただ、CHIP2018の中には拠出(税金等)の情報がなく、所得の高い階層にも正の再分配効果が算出されているという問題点が指摘できる。通常、所得税等の拠出は高所得層ほど多く、退職金等の受給を上回った場合、移転所得の可処分所得に対する比率が負の値を呈するからである。

もう1点注意すべきは、国有企業の経営利益の一部を社会保険基金に組み入れ、国有企業の株券の一部を社会保険機構が保有し、その配当を社会保険基金に入れる制度が2010年代後半から構築されつつあるという点である。税制や社会保障制度と並ぶ中国特有の再分配制度だが、それにより、結果的に党政府機関等の特権階級は退職後に高い退職金を受給することが可能となっているのであろうと思われる。

所得再分配による格差、貧困の是正効果

最後に、再分配による是正効果をジニ係数、貧困率という統計指標を用いて定量化する。

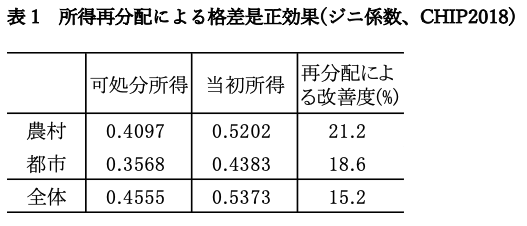

ジニ係数は所得や財産の不平等状況を表す統計指標として広く使われ、通常、0-1の値を取る。ジニ係数が0に近づくほど格差が小さく、1に近づくほど格差が大きいことを意味する。表1はCHIP2018に基づいた、所得再分配による格差の是正効果を表している。農村都市別に可処分所得、当初所得のジニ係数を算出し、(当初所得ジニ係数-可処分所得ジニ係数)*100/当初所得ジニ係数、という計算式で「再分配による改善度」が得られる。

注:(1)当初所得=給与所得+経営所得+財産所得。(2)改善度=(当初所得ジニ係数-可処分所得ジニ係数)/当初所得ジニ係数。

全体の可処分所得のジニ係数は0.4555であり(国家統計局が全国サンプルを用いた推計結果(0.468)とほとんど同じ)、当初所得のジニ係数0.5373より小さい。退職金、医療の現物給付等による所得格差の是正効果がある、ということである。厚労省の手法を基に再分配による改善度を求めると、15.2%の是正効果が確認できる。日本では所得再分配による改善度が2021年に3割を超えていることを考えると、是正効果は日本に比べて小さい。ちなみに、2021年の厚労省調査では当初所得に基づいたジニ係数が0.57、再分配所得のジニ係数が0.38となっている。再分配による改善度が大きいだけでなく、再分配後の格差も中国に比べて小さい。

農村、都市別にみると、再分配による是正効果も確認でき、それぞれの改善度が全体よりも大きいことが分かる。農村におけるその改善度が21.2%に達していることは特筆に値する。2000年代以来の様々な格差是正政策は一定の効果を生み出しているといえよう。

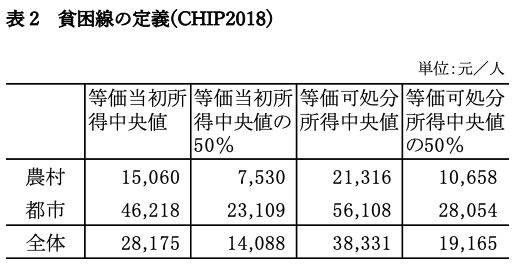

続いて、世帯の相対的貧困率の変化から所得再分配の是正効果を検証する。ここでいう相対的貧困に関わる定義は、厚労省が所得再分配調査で使っているものと同じである。すなわち、等価可処分所得の半分を貧困線とし、それを下回る所得で暮らす世帯を相対的貧困世帯、そして、全世帯に対するその比率を相対的貧困率とする、ということである(これらは経済協力開発機構(OECD)で使われている概念と同一)。なお、等価可処分所得とは世帯所得を世帯人員数の平方根(√)で割って得られるものと定義され、世帯人員数が実際の生活水準に与える影響を考慮して作られたものである。

表2はCHIP2018に基づいて得られた農村、都市および全体の貧困線である。例えば、等価当初所得、等価可処分所得で測った全体の貧困線はそれぞれ1万4088元、1万9165元となっている。そうした貧困線に達していない所得の世帯は、相対的貧困世帯になる。

表2に示された貧困線を基準に、農村世帯、都市世帯および全体における貧困世帯と非貧困世帯を特定することができ、そして、それぞれにおける貧困世帯の占める割合すなわち貧困率も算出できる。さらに、当初所得、可処分所得を対象とする相対的貧困率の比較により、再分配による是正効果が判明する。

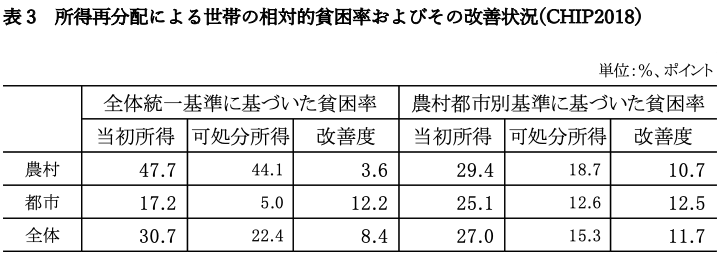

表3には農村と都市を問わずに同じ貧困線(当初所得では1万4088元、可処分所得では1万9165元)で測定された貧困率、農村都市別の貧困線で測定された貧困率、および再分配による改善度が示されているが、当然ながら、何を対象とし、どんな貧困線を基準とするかによって測定の結果が大きく変わってくる。

例えば、全体統一基準に基づいた農村、都市および全体の貧困率はそれぞれ47.7%、17.2%、30.7%であるのに対し、農村都市別基準に基づいたそれらは29.4%、25.1%、27.0%となっている。全体統一基準でみた場合、貧困現象は主として農村で発生しているといえるものの、農村内または都市内に目を向けてそれぞれの基準でみた場合、農村内と都市内での相対的貧困率の格差はかなり縮まる。

それに伴い、再分配による貧困率の改善度も似通っている。つまり、全体統一基準でみた改善度は農村が小さく(3.6ポイント)、都市が大きい(12.2ポイント)のに対し、農村都市別基準でみた改善度は農村、都市のどちらでも同じ程度である(10.7:12.5)。とはいえ、所得再分配により、世帯貧困率がどの基準で測ってみても下がっている事実は重要な意義をもつ。中国では所得再分配に関わる諸制度がある程度機能していることが示唆されている。

むすび

本稿では、厚労省の「所得再分配調査」の手法を援用し、中国における経済格差と相対的貧困の実態、および再分配によるそれらの是正効果を定量的に分析した。中国政府の公式発表も含め、ほとんど不明であったこうした問題に対し、ある程度の答えを示したことは本稿の貢献といえる。ただ、「拠出」による格差の是正効果が解明できていないこと、贈与等私的移転所得も「受給」に含められていることで、再分配による是正効果が幾分か過大評価となっていることは問題点として残っている。

また、特権階級の享受する手厚い給付は社会保障制度に由来するようにみえるが、実のところは、国有企業の上納した利潤等が社会保険基金の財源となっている中国特有の制度があってこそ、保険料収入が厳しい中でも、特権が護られているのであろう。この点も今後の研究課題としたい。