Commentary

中国の所得再分配は格差是正にどのくらい効果があるか

中国家計所得調査(CHIP)2018に基づく結果

続いて、世帯の相対的貧困率の変化から所得再分配の是正効果を検証する。ここでいう相対的貧困に関わる定義は、厚労省が所得再分配調査で使っているものと同じである。すなわち、等価可処分所得の半分を貧困線とし、それを下回る所得で暮らす世帯を相対的貧困世帯、そして、全世帯に対するその比率を相対的貧困率とする、ということである(これらは経済協力開発機構(OECD)で使われている概念と同一)。なお、等価可処分所得とは世帯所得を世帯人員数の平方根(√)で割って得られるものと定義され、世帯人員数が実際の生活水準に与える影響を考慮して作られたものである。

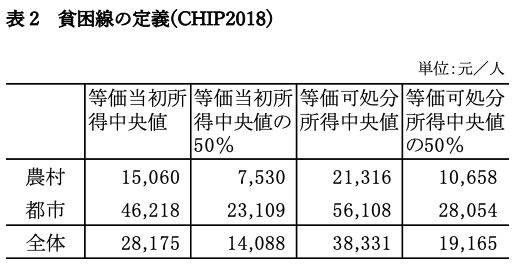

表2はCHIP2018に基づいて得られた農村、都市および全体の貧困線である。例えば、等価当初所得、等価可処分所得で測った全体の貧困線はそれぞれ1万4088元、1万9165元となっている。そうした貧困線に達していない所得の世帯は、相対的貧困世帯になる。

表2に示された貧困線を基準に、農村世帯、都市世帯および全体における貧困世帯と非貧困世帯を特定することができ、そして、それぞれにおける貧困世帯の占める割合すなわち貧困率も算出できる。さらに、当初所得、可処分所得を対象とする相対的貧困率の比較により、再分配による是正効果が判明する。

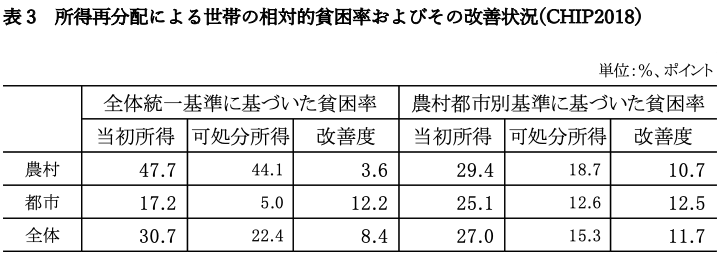

表3には農村と都市を問わずに同じ貧困線(当初所得では1万4088元、可処分所得では1万9165元)で測定された貧困率、農村都市別の貧困線で測定された貧困率、および再分配による改善度が示されているが、当然ながら、何を対象とし、どんな貧困線を基準とするかによって測定の結果が大きく変わってくる。

例えば、全体統一基準に基づいた農村、都市および全体の貧困率はそれぞれ47.7%、17.2%、30.7%であるのに対し、農村都市別基準に基づいたそれらは29.4%、25.1%、27.0%となっている。全体統一基準でみた場合、貧困現象は主として農村で発生しているといえるものの、農村内または都市内に目を向けてそれぞれの基準でみた場合、農村内と都市内での相対的貧困率の格差はかなり縮まる。

それに伴い、再分配による貧困率の改善度も似通っている。つまり、全体統一基準でみた改善度は農村が小さく(3.6ポイント)、都市が大きい(12.2ポイント)のに対し、農村都市別基準でみた改善度は農村、都市のどちらでも同じ程度である(10.7:12.5)。とはいえ、所得再分配により、世帯貧困率がどの基準で測ってみても下がっている事実は重要な意義をもつ。中国では所得再分配に関わる諸制度がある程度機能していることが示唆されている。

むすび

本稿では、厚労省の「所得再分配調査」の手法を援用し、中国における経済格差と相対的貧困の実態、および再分配によるそれらの是正効果を定量的に分析した。中国政府の公式発表も含め、ほとんど不明であったこうした問題に対し、ある程度の答えを示したことは本稿の貢献といえる。ただ、「拠出」による格差の是正効果が解明できていないこと、贈与等私的移転所得も「受給」に含められていることで、再分配による是正効果が幾分か過大評価となっていることは問題点として残っている。

また、特権階級の享受する手厚い給付は社会保障制度に由来するようにみえるが、実のところは、国有企業の上納した利潤等が社会保険基金の財源となっている中国特有の制度があってこそ、保険料収入が厳しい中でも、特権が護られているのであろう。この点も今後の研究課題としたい。