Commentary

中国の所得再分配は格差是正にどのくらい効果があるか

中国家計所得調査(CHIP)2018に基づく結果

ここ四半期にわたり、特に農村では、税や社会保障等による所得再分配が進められ、格差是正で一定の成果が上がっている。国家統計局によれば、農村世帯の可処分所得に対する移転所得の割合は、2000年には4.0%にすぎなかったが、2024年には21.2%に上昇した(都市世帯では、同期間中、23.0%から17.7%に下がったものの、高い水準が維持されている)。残念ながら、これまで、公開データの制約もあり、再分配による格差是正の効果を量的に把握することがほとんどできていない。

本稿では、日本の厚生労働省(厚労省)の「所得再分配調査」の手法を援用し、北京師範大学所得分配研究院が2019年に行った「中国家計所得調査」の個票データ(CHIP2018)を再集計し、中国における所得格差、相対的貧困、および再分配による是正効果を検討してみたい。CHIP2018は、国家統計局の家計調査システムを利用して行われた質の高い抽出調査であり、その中に全国15省・自治区・直轄市の2万450世帯(世帯人員数は7万人余り)の個票データが含まれている。

中国の所得再分配を考えるための枠組み

広く知られるように、所得分配は基本的に市場による一次分配と、政府による二次分配の2つに分けられるが、それぞれで採用される原理が異なる。前者は利潤の最大化を目標とし、目標達成の手段は市場による価格競争であるのに対し、後者は社会的厚生の最大化を目標とし、目標達成の手段は政府による税制や社会保障制度の整備であると考えられている。

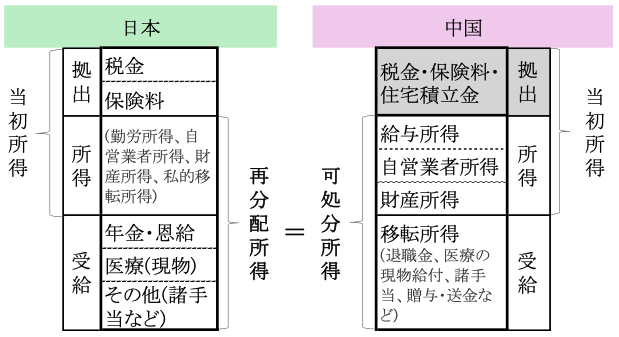

中国の所得再分配を理解すべく、厚労省による所得再分配の枠組みに合わせ、国家統計局の家計所得の構成を図1のように整理する。つまり、所得税、保険料と住宅積立金を「拠出」とし、給与所得、自営業者所得、財産所得を「所得」とし、退職金や医療の現物給付等を「受給」とすることで、厚労省の所得再分配調査の統計指標に対応させる。

図1 当初所得と再分配所得に関する統計指標の日中比較

ところが、CHIP2018の中には拠出を構成する税金・保険料等のデータが含まれず、厚労省の「所得再分配調査」と同じような「当初所得」を捉えることができない。それでも、可処分所得およびそれを構成する給与所得、自営業者所得、財産所得と移転所得のデータが利用可能である。そこで、贈与・送金といった私的移転所得の区分の相違を度外視すれば、国家統計局の「可処分所得」と厚労省の「再分配所得」はほとんど同じだと理解できる。すると、所得再分配後のジニ係数、貧困率を推定することができ、また、給与所得、自営業者所得と財産所得の合計を「当初所得」と看做し、それに基づいたジニ係数、貧困率との比較から、再分配による是正効果を知ることも可能になる。