Commentary

見えない空気の汚れを人工衛星で測る

リモートセンシングデータが明かす中国の大気汚染の実像

晴れ渡る青空の下でも、私たちが吸い込む空気の中には、目に見えない微粒子が漂っている。その一部は髪の毛の太さと比べても30分の1ほどの微小粒子で、肺の奥深くまで入り込み、血流に乗って全身を巡る。

中国では、経済発展の影で、この見えない汚れであるPM2.5が人々の健康と暮らしを脅かしている。しかし、大気汚染の広がりや全体像は、地上での観測だけでは捉えきれない。観測地点は限られており、地域間の比較や長期的な変化を把握するには限界がある。そこで活用されるのが人工衛星である。人工衛星は国境や行政区分を越えて、広大な地域の大気の状態を継続的に記録できる。

本稿では、この衛星データを用いて、中国のPM2.5の現状と背景を明らかにし、その影響を考察する。

PM2.5がもたらす環境・健康への影響

分析対象となるPM2.5は、直径2.5マイクロメートル以下の微小粒子であり、呼吸器や循環器に深刻な健康被害を与える。中国では、このPM2.5が近年の大気汚染の主要な原因の1つとなっている。その背景には、改革開放以降の急速な経済発展と都市化の進展がある。中国の都市化率は1978年の17.9%から2024年には67.0%に達し、その過程で石炭を中心とした化石エネルギーの大量消費が続き、PM2.5の問題が顕在化してきた。

こうした状況を踏まえて、中国では「双循環」(習近平が提唱した、国内大循環を主体とし、国内と国際の2つの循環が相互に促進する新たな発展戦略)のもと、第14次5カ年計画(2021〜2025年)の期間中に、「クリーン、低炭素、安全、高効率」を掲げたエネルギー開発と構造転換を進めてきた。

しかし、エネルギー構造の転換はまだ途上にあり、中国の電力供給では、依然として石炭火力発電が中心的な役割を担っている。石炭火力発電は石炭消費の最大要因であり、大気汚染の主要な原因の1つでもある。この傾向は中国やインドなどの発展途上国だけでなく、アメリカをはじめとする先進国にも見られる。2024年の中国の総発電量は10.1兆キロワット時に達し世界一であったが、そのうち火力発電が6.4兆キロワット時を占めていた。中国では、火力発電の燃料として石炭が主流であり、欧米先進国のように天然ガスを中心に利用するケースと大きく異なる。

馬ほか(2019)によれば、中国におけるPM2.5排出の主な原因は、大量の石炭燃焼である。大気汚染は、多くの都市が発展の過程で直面する避けがたい問題であり、地域経済の持続的発展を考える上でも重要な課題である。

他方、PM2.5は健康への影響も深刻である。長期間にわたり大気汚染にさらされると、心肺機能の異常、肺機能の低下、呼吸器系の疾患や死亡のリスクが高まる原因となっている。実際、大気汚染は中国人にとって第4位の健康リスク要因であり(Yang et al,2013)、毎年、約35~50万人が平均寿命より早く亡くなっている(謝ほか、2016)。

さらに、国際的な試算によると、2060年までに大気汚染がもたらす世界経済の損失は、世界のGDPの1%に達し、中国やカスピ海地域、東ヨーロッパで特に深刻になる見通しである(Lanzi et al,2018)。その大きな理由の1つは、大気汚染による病気の増加で医療費がかさみ、投資や貯蓄に回す余裕が減ってしまうことである。他方、政府は増えた医療費をまかなうために増税する可能性があり、その負担は労働者の可処分所得を減らすことにつながる。高所得層は高価な空気清浄機でスモッグ対策ができるが、低所得層は高額な医療費を払えず、安価なマスクでしのぐしかない(Sun et al,2017)。

PM2.5はどう測るのか? 地上と人工衛星からの観測

PM2.5が健康や経済に与える影響を減らすには、その実態を正確に把握することが重要である。PM2.5の測定方法の1つは、主に地上に設置された観測機器によるものである。代表的な方法には、空気をフィルターに通して粒子を集め、重さを量る「重量法」、光を当てて散乱の度合いを測る「光学法」などがある。これらの方法を使えば、その時その場所の空気中にどれだけPM2.5が含まれているかを正確に知ることができる。

しかし、地上に設置される観測機器は、購入や維持に多くの費用がかかるため、設置場所が限られている。そのため、多くの観測機器は都市の空気を測る目的で設置され、農村部にはほとんど設置されていない。例えば、中国では2013年以降[1]、全国にPM2.5を測定する観測ステーションが多数設置されてきたが、その多くは都市に集中している。こうした偏りにより、農村部のPM2.5を正確に評価することが難しく、農業や森林火災など都市以外の汚染源の把握を妨げることが多い(Li et al., 2017)。

実際、世界の多くの国では、PM2.5をはじめとする主要な大気汚染物質の観測データがほとんどない。最近の調査によれば、約140か国はPM2.5を定期的に測定しておらず、人口100万人あたり3台以上の観測装置を備える国は、わずか23か国しか存在しない(Martin et al., 2019)。

以上の不足を補う方法として、近年注目されているのが人工衛星による観測である。人工衛星は地球規模で大気中の微粒子の分布を継続的に観測できるため、地上観測が限られている地域でもPM2.5の状況を把握することが可能である。具体的には、宇宙から地球全体を見渡し、大気中のチリや煙の量を光の反射や透過の変化から推定できる。この情報とコンピューター上で大気の動きや化学反応を再現するシミュレーションを組み合わせることで、地上に観測機器がない地域でもPM2.5の濃度を推定できる。

特に、アメリカのワシントン大学セントルイス校を拠点とする大気成分解析グループ(Atmospheric Composition Analysis Group)は、カナダのダルハウジー大学などと連携し、世界のPM2.5濃度を地域別に細かく推定する技術を開発してきた。これにより、これまで計測が困難だった農村部のPM2.5も可視化できるようになり、健康被害や経済損失の評価にも役立っている。

近年では、この推定精度をさらに高めるため、深層学習(ディープラーニング)が導入されている。最新の研究では、気象データ(気温、湿度、風速)、大気汚染排出インベントリ(どこでどれくらいの汚染物質が出ているかをまとめたデータ)や標高など合計29種類の予測因子を学習させる。特徴的なのは、PM2.5の値そのものを予測するのではなく、モデルの推定値と実測値の差(ズレ)を予測する仕組みを採用している点である。これにより、地上観測点が少ない地域でも、モデルの過大・過小評価を補正しやすくなる(Shen et al., 2024)。PM2.5のリモートセンシングデータと深層学習を組み合わせた手法により、これまでデータがほとんどなかった地域においてもPM2.5濃度を把握できるようになった。例えば、サハラ以南のアフリカ、東南アジアの山岳地帯や中国の西部地域の農村部など、従来の観測では、ほぼ空白だった地域でも、年間平均や季節ごとのPM2.5分布を把握できるようになった。

こうしたPM2.5のリモートセンシングデータは、中国を対象とした健康被害研究にも活用されている。例えば、Xu et al.(2021)は、北京市で心血管疾患を持つ5143人を追跡し、大気成分解析グループの年平均PM2.5データを用いて、長期間にわたりPM2.5を吸い続けることと生存率の関係を分析した。その結果、PM2.5を多く吸う環境で暮らしている人ほど、生存期間が短くなる傾向があり、死亡リスクが上昇することを明らかにした。

また、Rao et al.(2022)は、福建省における食道がん患者の入院率とPM2.5の分布を調査し、その過程で、大気成分解析グループの年平均PM2.5データを活用した。その結果、過去のPM2.5濃度が高い地域では、食道がんの発症率も高い傾向が見られた。

中国のどこの空気が汚れているのか? 2013年と2023年の比較

以上のように、PM2.5のリモートセンシングデータは、これまで地上観測では把握が困難だった地域の状況を明らかにすることを可能にしてきた。特に2013年は、中国における大気汚染、とりわけPM2.5問題が国内外で大きく注目された年である。その背景には、2008年に北京市にあるアメリカ大使館が館内屋上に独自の大気観測装置を設置し、測定結果をインターネット上に公開し始めたことがあった。この装置は、アメリカの環境保護庁の基準に基づき、北京市のPM2.5濃度を測定していた。そのデータは、北京市の深刻な大気汚染を数値として可視化し、SNSや海外メディアを通じて瞬く間に世界中へ広まり、中国の大気汚染に対する関心が急速に高まった。

そこで、以下では、中国のPM2.5分布がどのように変化したのかを概観するために、ワシントン大学セントルイス校の大気成分解析グループ(ACAG)が提供する2013年と2023年の年平均PM2.5データを用い、31省・直轄市・自治区を対象に分析する。

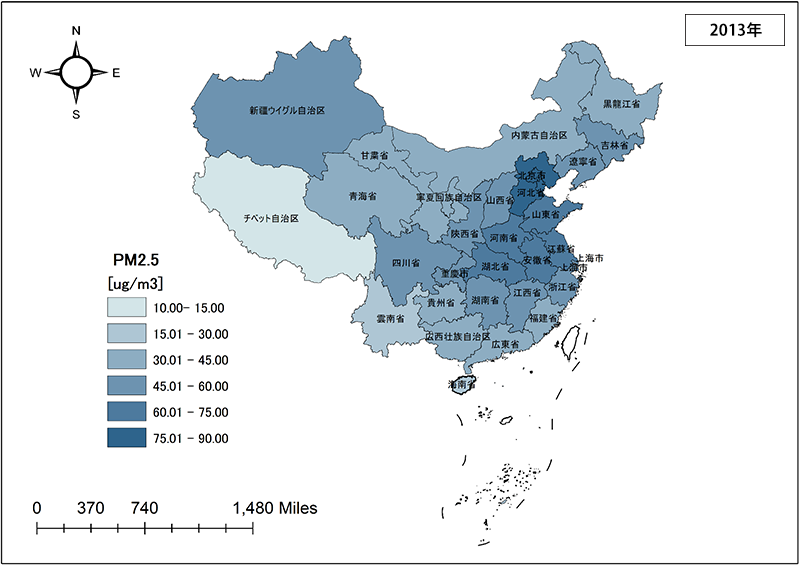

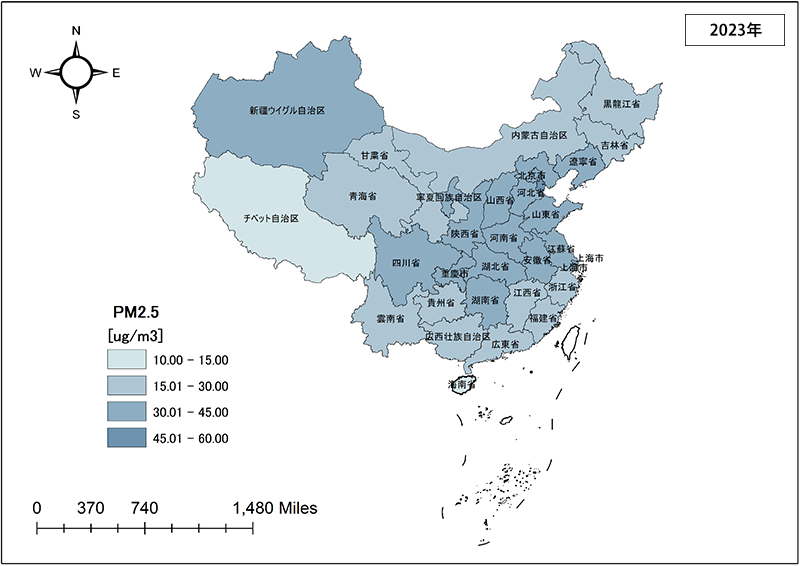

図1 中国の31省・直轄市・自治区におけるPM2.5の分布状況

まず、2013年は、中国のPM2.5の問題が国内外で大きく注目された年であり、特にPM2.5の高濃度が社会問題化した。全国的に見ても多くの地域で濃度が40μg/m³を超えていた。最も深刻だったのは河北省(88.0μg/m³)で、次いで天津市(85.9μg/m³)、北京市(81.5μg/m³)、河南省(73.0μg/m³)が高い値を示した。これらはいずれも工業やエネルギー消費が集中する地域であり、特に、京津冀(北京市、天津市、河北省)地域とその周辺の大気汚染が深刻であることが明らかになった。

一方、海南省(22.0μg/m³)やチベット自治区(13.9μg/m³)のように産業集積が少なく自然環境が豊かな地域では比較的低い濃度が観測された。特に、チベット自治区は「世界の屋根」とも称される高原地帯に位置し、標高が非常に高いことから、大気の対流が活発であり、PM2.5が地表付近に滞留しにくい。それに加えて、風通しが良く、空気が乾燥しているため、汚染物質が自然に拡散されやすく、大気中の自浄作用も高い。

また、長江デルタ地域(江蘇省61.1μg/m³、上海市48.9μg/m³、浙江省47.0μg/m³)では、依然として大気汚染が課題である。同じく、西部地域でも陝西省(51.9μg/m³)、四川省(49.0μg/m³)、重慶市(51.3μg/m³)や新疆ウイグル自治区(48.1μg/m³)など非常に高い値が確認できた。例えば、新疆ウイグル自治区はタクラマカン砂漠を含む乾燥盆地が多く、大気の滞留が生じやすい地形的特性を有し、石炭火力発電やエネルギー関連産業が発達しているため、石炭消費がPM2.5濃度を押し上げる可能性がある。

他方、10年後の2023年には、多くの地域でPM2.5濃度が顕著に低下していた。北京市は43.1μg/m³、河北省は43.2μg/m³と、依然として全国平均を上回るものの、2013年の約半分にまで改善した。江蘇省(34.5μg/m³)、山東省(39.2μg/m³)、河南省(41.8μg/m³)など、工業集積度が高く人口密度が高い地域でも大幅な改善が見られた。こうしたPM2.5の改善の背景には、中国政府が2013年以降に推進した「大気汚染防止行動計画」や「青空保衛戦」などの一連の政策があるのではないかと考えられる。一方、新疆ウイグル自治区(44.4μg/m³)や寧夏回族自治区(36.1μg/m³)など、西部内陸部の一部地域では改善幅が小さく、砂塵(さじん)や産業構造の影響で依然としてPM2.5濃度が高い。

総じて、2013年から2023年の間に、中国全土のPM2.5濃度は平均で約35%低下し、特に京津冀地域や長江デルタ地域などの都市・工業集積地帯で改善が顕著であった。この改善は、石炭依存の低下や排出規制強化といった政策的介入の成果を反映していると考えられる。一方で、地域間格差は依然として残り、東部や東北部の一部地域では、WHOの新ガイドラインが示した、年平均PM2.5濃度の上限値の5μg/m³を大きく上回っている。健康リスクの軽減にはさらなる取り組みが必要である。

PM2.5は地理的境界を越えて広がるため、都市間や地域間の政策連携が不可欠である。産業由来の汚染を減らすには、先進的な環境技術の導入や技術革新の促進が求められる。実際、中国政府は2010年代から環境対策を本格化させ、主要な汚染源である工場の郊外移転、自動車排ガス規制の段階的強化、電動化の奨励、石炭火力発電から再生可能エネルギーへの転換など、多角的な施策を実施してきた。今後もこうした取り組みを継続し、各地域が協力して対策を進めることが、青空の広がる未来を実現するための鍵となるだろう。

[1] 中国では2013年の初頭に大都市の PM2.5 が危険水準に達し、世界的な注目を集めた。特に北京市では 1 時間平均で最大569 µg/m³を記録したが、これは日本の 24 時間環境基準(35 µg/m³)のおよそ 16 倍に相当する。

参考文献

中国語

馬北玲・呂欣・陳星(2019)「火電場大気排放監測大数拠分析及政策影響研究」『中国人口・資源与環境』第7期。

王弟海・龔六堂・李宏毅(2008)「健康人力資本、健康成本和経済増長—中国跨省数拠為例」『管理世界』第3期。

謝楊・戴瀚程・花岡達也(2016)「PM2.5汚染対京津冀地区人群健康影響和経済影響」『中国人口・資源与環境』第11期。

英語

Lanzi, E., Dellink, R. and Chateau, J. (2018) The sectoral and regional economic consequences of outdoor air pollution to 2060, Energy Economics, 71, pp.89–113.

Li, T., Shen, H., Zeng, C., Yuan, Q. and Zhang, L. (2017) Point-surface fusion of station measurements and satellite observations for mapping PM2.5 distribution in China: Methods and assessment, Atmospheric Environment, 152, pp.477–489.

Martin, R.V., Brauer, M., van Donkelaar, A., Shaddick, G., Narain, U. and Dey, S. (2019) No one knows which city has the highest concentration of fine particulate matter, Atmospheric Environment X, 3, 100040.

Rao, Z., Xie, X., Tang, X. and Peng, H. (2022) The spatiotemporal correlation of PM2.5 concentration on esophageal cancer hospitalization rate in Fujian province of China, Environmental Science and Pollution Research, 29(44), pp.67325–67335.

Shen, S., Li, C., van Donkelaar, A., Jacobs, N., Wang, C. and Martin, R.V. (2024) Enhancing global estimation of fine particulate matter concentrations by including geophysical a priori information in deep learning, ACS ES&T Air, 1(5), pp.332–345.

Sun, C., Kahn, M.E. and Zheng, S. (2017) Self-protection investment exacerbates air pollution exposure inequality in urban China, Ecological Economics, 131, pp.468–474.

Xu, D., Zhang, Y., Sun, Q. and Wang, X. (2021) Long-term PM2.5 exposure and survival among cardiovascular disease patients in Beijing, China, Environmental Science and Pollution Research, 28(34), pp.47367–47374.

Yang, G.Y., Wang, Y. and Zeng, Y. (2013) Rapid health transition in China, 1990–2010: findings from the Global Burden of Disease Study 2010, The Lancet, 381, pp.1987–2015.