Commentary

見えない空気の汚れを人工衛星で測る

リモートセンシングデータが明かす中国の大気汚染の実像

こうしたPM2.5のリモートセンシングデータは、中国を対象とした健康被害研究にも活用されている。例えば、Xu et al.(2021)は、北京市で心血管疾患を持つ5143人を追跡し、大気成分解析グループの年平均PM2.5データを用いて、長期間にわたりPM2.5を吸い続けることと生存率の関係を分析した。その結果、PM2.5を多く吸う環境で暮らしている人ほど、生存期間が短くなる傾向があり、死亡リスクが上昇することを明らかにした。

また、Rao et al.(2022)は、福建省における食道がん患者の入院率とPM2.5の分布を調査し、その過程で、大気成分解析グループの年平均PM2.5データを活用した。その結果、過去のPM2.5濃度が高い地域では、食道がんの発症率も高い傾向が見られた。

中国のどこの空気が汚れているのか? 2013年と2023年の比較

以上のように、PM2.5のリモートセンシングデータは、これまで地上観測では把握が困難だった地域の状況を明らかにすることを可能にしてきた。特に2013年は、中国における大気汚染、とりわけPM2.5問題が国内外で大きく注目された年である。その背景には、2008年に北京市にあるアメリカ大使館が館内屋上に独自の大気観測装置を設置し、測定結果をインターネット上に公開し始めたことがあった。この装置は、アメリカの環境保護庁の基準に基づき、北京市のPM2.5濃度を測定していた。そのデータは、北京市の深刻な大気汚染を数値として可視化し、SNSや海外メディアを通じて瞬く間に世界中へ広まり、中国の大気汚染に対する関心が急速に高まった。

そこで、以下では、中国のPM2.5分布がどのように変化したのかを概観するために、ワシントン大学セントルイス校の大気成分解析グループ(ACAG)が提供する2013年と2023年の年平均PM2.5データを用い、31省・直轄市・自治区を対象に分析する。

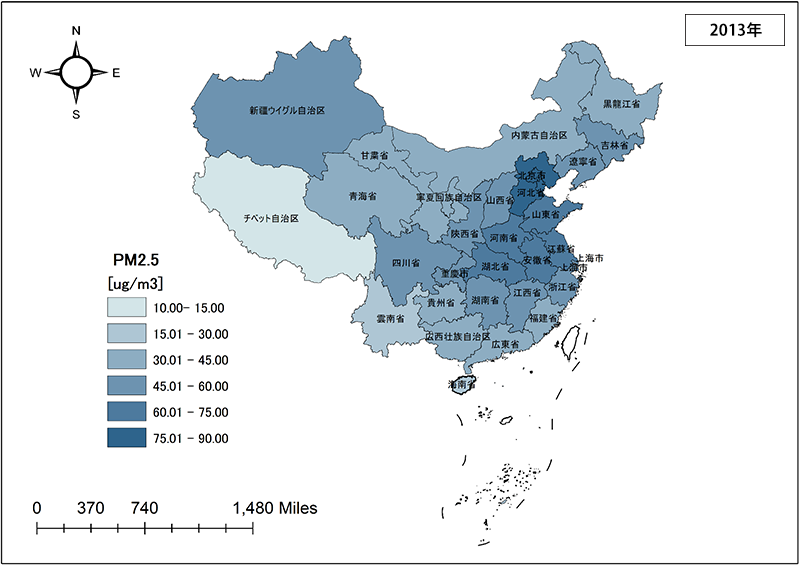

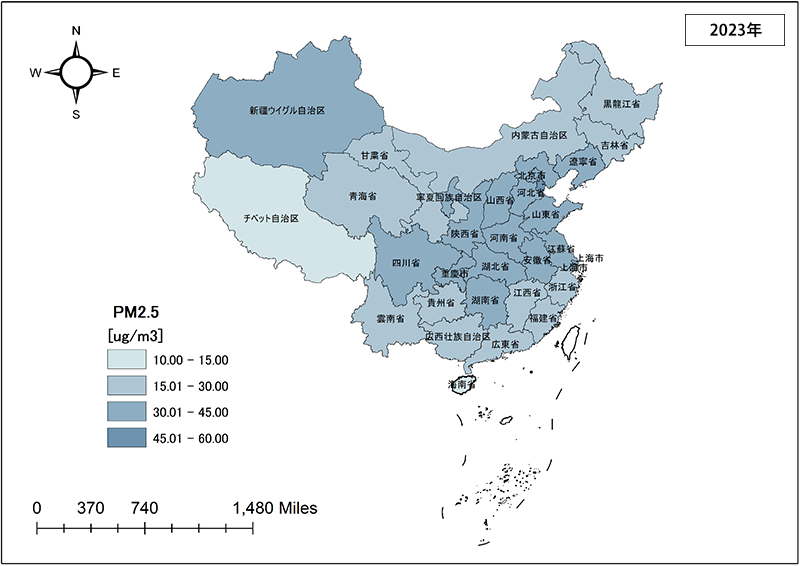

図1 中国の31省・直轄市・自治区におけるPM2.5の分布状況

まず、2013年は、中国のPM2.5の問題が国内外で大きく注目された年であり、特にPM2.5の高濃度が社会問題化した。全国的に見ても多くの地域で濃度が40μg/m³を超えていた。最も深刻だったのは河北省(88.0μg/m³)で、次いで天津市(85.9μg/m³)、北京市(81.5μg/m³)、河南省(73.0μg/m³)が高い値を示した。これらはいずれも工業やエネルギー消費が集中する地域であり、特に、京津冀(北京市、天津市、河北省)地域とその周辺の大気汚染が深刻であることが明らかになった。

一方、海南省(22.0μg/m³)やチベット自治区(13.9μg/m³)のように産業集積が少なく自然環境が豊かな地域では比較的低い濃度が観測された。特に、チベット自治区は「世界の屋根」とも称される高原地帯に位置し、標高が非常に高いことから、大気の対流が活発であり、PM2.5が地表付近に滞留しにくい。それに加えて、風通しが良く、空気が乾燥しているため、汚染物質が自然に拡散されやすく、大気中の自浄作用も高い。

また、長江デルタ地域(江蘇省61.1μg/m³、上海市48.9μg/m³、浙江省47.0μg/m³)では、依然として大気汚染が課題である。同じく、西部地域でも陝西省(51.9μg/m³)、四川省(49.0μg/m³)、重慶市(51.3μg/m³)や新疆ウイグル自治区(48.1μg/m³)など非常に高い値が確認できた。例えば、新疆ウイグル自治区はタクラマカン砂漠を含む乾燥盆地が多く、大気の滞留が生じやすい地形的特性を有し、石炭火力発電やエネルギー関連産業が発達しているため、石炭消費がPM2.5濃度を押し上げる可能性がある。

他方、10年後の2023年には、多くの地域でPM2.5濃度が顕著に低下していた。北京市は43.1μg/m³、河北省は43.2μg/m³と、依然として全国平均を上回るものの、2013年の約半分にまで改善した。江蘇省(34.5μg/m³)、山東省(39.2μg/m³)、河南省(41.8μg/m³)など、工業集積度が高く人口密度が高い地域でも大幅な改善が見られた。こうしたPM2.5の改善の背景には、中国政府が2013年以降に推進した「大気汚染防止行動計画」や「青空保衛戦」などの一連の政策があるのではないかと考えられる。一方、新疆ウイグル自治区(44.4μg/m³)や寧夏回族自治区(36.1μg/m³)など、西部内陸部の一部地域では改善幅が小さく、砂塵(さじん)や産業構造の影響で依然としてPM2.5濃度が高い。