Commentary

損保社員が見た中国ビジネスの現場

門戸をこじ開けるための苦労

筆者は、東京海上火災保険(以下、東京海上)に入社後、3回中国に駐在した。1回目は1979年から1981年までで、語学研修生として北京語言学院(現北京語言大学)で中国語を学びつつ、中国の金融事情を調査した。2回目は1988年から1992年までで、北京駐在員として、日系顧客の保険アドバイザーをしつつ、中国の保険業界や監督官庁と関係を深めた。3回目は、2005年から2007年までで、北京および上海駐在員として、保険業界や監督官庁との関係を保ちつつ、東京海上上海支店の内部管理を担当した。本稿では、ほぼ30年間にわたり中国業務を担当した中で感じた「中国との付き合い方」について書いてみたい。

「最低限の希望も持ってはいけない」

1980年代の終わりころ、ある自動車メーカーの中国駐在トップから話を聞いた際、次のように言われた。「中国での交渉では、予想シナリオにあることは全て起きる。シナリオにないポイントが、本当の交渉の始まり。中国との交渉では、成り行きについて、最低限の希望も持ってはいけない」。この話を聞いた時、「交渉の成り行きについて、最低限の希望も持ってはいけない」というのはちょっと言い過ぎではないかと感じたが、その後、実際に仕事を進める中で、その言葉の意味を噛みしめることがあった。

東京海上は、1994年に上海支店を開設し、中国での直接営業を始めた。それまでは、日系顧客の案件を中国人民保険公司(People’s Insurance Company of China、以下、PICC)などへ紹介し、PICCなどからリスクの一部を「再保険」という形で引き受けるという形式だった。いわば「間接営業」から直接営業が可能になったわけで、東京海上にとっては大きな一歩だった。しかし、当時の中国は金融市場の対外開放に極めて慎重であり、外国保険会社で支店営業認可を得ることができるのは、年に1社あるかないかという状態だった。しかも、東京海上上海支店の営業範囲は、上海に拠点を持つ外国企業のみに制限されていたため、日系顧客の営業展開が中国全土に及びつつある状況から、第二支店の営業認可取得が次の大きな目標となっていた。

そこで東京海上は、2000年ころにかけて、中国政府最上層部に働きかけを行い、第二支店開設について、前向きの手ごたえを得た。当時、保険業を監督していた中国保険監督管理委員会から「第二支店開設について、認可を出すので、認可書を取りに来るように」との連絡が北京駐在員事務所に入った。東京海上は、監督官庁と接触する中で、第二支店の候補地を広州市や大連市であると伝えていたので、そのいずれかが認可されると期待した。ところが、認可書には、「上海市内において、第二の拠点を構えることを認可する」とあり、全く期待とは異なる結果となった。当時、東京海上上海支店は上海浦東地区にあったので、浦西地区に営業所を構えることとしたが、営業地域は全く広がらなかった。この時、前述の「交渉の成り行きについて、最低限の希望も持ってはいけない」ということの意味を深く噛みしめた。監督官庁は、細かいことには不案内な政府最上層部の意向を形式的には尊重しつつも、彼らの頭越しに事を進めた東京海上には実利を全く与えないという形で自らの力を示した。

「最大の売り」が骨抜きに

2000年代半ばに、東京海上は中国の保険会社と合弁で保険ブローカー会社を立ち上げようとした。保険ブローカー会社とは、「顧客(保険契約者)のために、保険を付けるべき保険会社を選び、推薦する仲立ち人」である。法人の保険契約は複雑な内容となることが一般的なので、特に海外では保険ブローカー会社が保険契約を仲介することが多い。一方、「保険代理店」はなじみが深いが、こちらは「保険会社を代理して、顧客と保険契約を締結し、保険料を収受する」組織であり、個人が顧客であることが多い。

東京海上が設立しようとした合弁保険ブローカー会社は、社内に東京海上派遣の技術者を擁し、他社にはない「顧客を取り巻くリスク全般を分析し、それに対処する方法を提案するサービス」を提供することによって、中国で独自の地位を占めることを目指していた。つまり、リスクマネジメントサービスの提供が新設保険ブローカー会社の最大の売りであり、それをテコにして、業容を拡大しようということで、日中双方が合意した。しかし、東京海上派遣の技術者に関する人件費は東京海上負担であり、合弁会社には追加の費用負担は生じないにもかかわらず、中国側派遣の合弁会社総経理(社長)の意向で、当該技術者は徐々に排除された。当初は、会社としてリスクマネジメントサービスを提供しようと努めたが、中国市場には当該サービス導入は時期尚早ということになり、最終的には他の保険ブローカー会社と変わらない普通の会社になってしまった。競争力の源泉であり、差別化のポイントである「最大の売り」が否定されるとは予想できなかった。東京海上は、中国の個人マーケットにアクセスするには、販売網設置に膨大なコストがかかると想定していたので、この保険ブローカー会社を通じて、「中国の法人マーケットの特質をつかみたい」と希望していたが、その願いはあまり実現しなかった。

巧妙に進められた金融市場の対外開放

ここで、中国における金融市場の対外開放全般について、振り返ってみたい。中国で保険を含む金融市場の対外開放が意識され始めたのは、1980年代後半だった。それ以前も、深圳などの経済特区で外資系銀行の支店営業が認可されていたが、上海などの重要都市の扱いが検討されたのは、1980年代末のことだった。それまで、PICCなど中国の保険会社幹部は、外資の参入を「狼が来る!」と言って、強く警戒しており、市場開放はかなり先になると見込まれていた。

その雰囲気が大きく変わったきっかけは、1989年の6・4天安門事件以降に実施された欧米等の中国に対する経済制裁だった。中国は、経済制裁緩和のために金融市場の対外開放を利用しようとした。当時上海市長だった朱鎔基(しゅようき)は、中央政府に働きかけ、米国政府の求めに応じて、米国AIG社に生損保(生命保険と損害保険)の営業認可を与えることを提案した。中央政府は、それを米国に経済制裁の一部を緩和してもらうための取引材料として活用した。AIGは、1992年に上海で生損保の営業認可を取得した(六四回顧録編集委員会、2020)。

一方で、中国政府は諸外国の市場開放の進め方を研究し、次のような対策を講じた。第1に、対象業務を「人民元建て」と「外貨建て」に区分し、外資系金融機関には「外貨建て」業務のみを認め、人民元建て業務への参入を遅らせた。このようにすれば、外資による国有企業や中国個人へのアプローチを防ぎ、中国系金融機関の権益を守れる。

第2に、外資系金融機関の営業範囲を一つの都市に制限した。そうすれば、外資の影響を局部に限定できる。たとえば、銀行業の場合、経済特区⇒上海市⇒沿海開放都市⇒内陸の開放都市という順番で、点としての開放都市が徐々に増えていった。

これらの施策の目的は、外資系金融機関の業務内容や営業地域を制限している間に、中国系金融機関の営業基盤を固めることだった。その成果は顕著だった。たとえば、銀行の「総資産」を指標として、外資系のシェアを計測すると2%程度であり、他の新興国のシェア(タイ:6%、マレーシア:11%、ブラジル:17%)と比べると大変低い。保険業や証券業でもその傾向は同様であり、国内産業保護という観点からは、金融業における市場開放は中国の目論見(もくろみ)通りとなった(小原他、2019)。

筆者の個人的な経験から見ても、東京海上は中国における営業権拡大のために、中国系保険会社への出資なども含めて、その時々で、考え得るほとんど全ての方策を講じたように思う。しかし、結果は「釈迦の掌(てのひら)の上の孫悟空」であり、釈迦の設定した制限を突破することはできなかった。

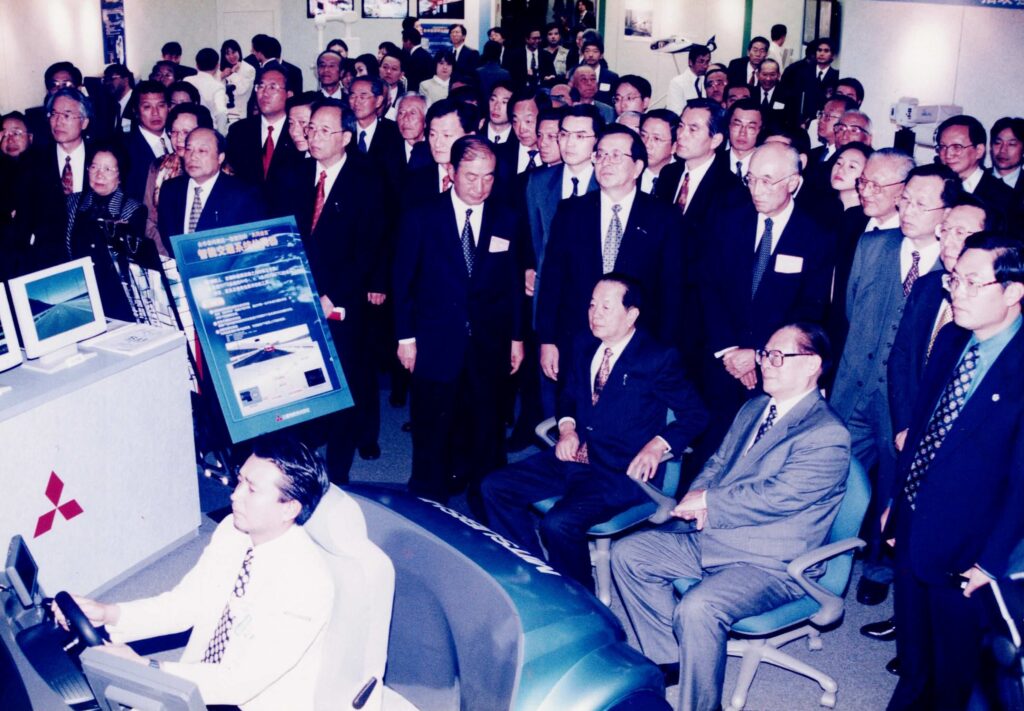

ホテル文化建設の一翼を担う

最後に、筆者が経験したプロジェクトの中で、最も上手くいったと思われる事例を紹介したい。それは、上海花園飯店(オークラガーデンホテル上海、以下、花園飯店)建設プロジェクトである。花園飯店は、現在、オークラニッコーホテルマネジメントが運営するホテルである。本ホテルの建設が始まったのは、1986年7月であり、1988年12月に建物は完成した〔編集部注:本記事メイン画像参照〕。建設主体は、野村證券の関連会社である野村中国投資、建設工事担当は大林組、ホテルマネジメント担当はホテルオークラだった。建設開始前の上海は、ホテルが大変不足しており、戦前に建てられた錦江飯店(旧キャセイマンションなど)・上海大厦(旧ブロードウェイマンション)などが古い建物のまま営業していた。これらのホテルは、格式を誇ってはいたが、設備はとても古く、現代的なホテルとは言い難かった。

本プロジェクトの概要は以下の通りである。

本件は、野村中国投資と上海市錦江連営公司(以下、錦江グループ)との合作プロジェクトである。合作期間は1986年から2016年までの30年間だった。合作期間は当初19年間だったが、1990年に中国側からの要請で30年間に延長した。

合作の条件は、

① 錦江グループは、旧フレンチクラブの土地と建物を貸与する

② 野村中国投資は、資本金を全額出資し、花園飯店の建設と運営を担当する

③ ホテル運営の収益は、野村中国投資に帰属する

④ 合作期間満了時に、花園飯店の所有権は錦江グループに1米ドルで譲渡される

上海に現代的なホテルを建設せよ

野村證券(野村中国投資)は、上海市の汪道涵(おうどうかん)市長からの要請もあり、旧フレンチクラブ(かつてのフランス租界に設けられた社交場)を全面的に建替え、高級ホテルを建設することとした。中国との関係強化を図るとともに、有望な投資プロジェクトとして、建設に取り組んだと思われる。

筆者が、本プロジェクトと関わりを持ったのは、北京駐在員事務所に赴任した1988年6月からである。当時は、北京駐在員事務所で中国本土全体をカバーしていたので、上海にもほぼ毎月のように出張し、PICCを始め中国の関係先を訪問しつつ、日系プロジェクトの保険手配についてもコンサルティングサービスを提供していた。

本件の建設工事保険は、PICCが元受であり、東京海上は再保険を引き受ける立場だった。野村中国投資がPICCに保険を付保する際の条件などにつき、助言をする役回りを務めた。投資金額は100億円をかなり上回ると推定するが、当時としては大型案件であり、東京海上としても、現場の安全管理や工事の進捗(しんちょく)状況に格別な関心を持って、プロジェクトの進行を見守っていた。

さて、当時、野村中国投資で本件の責任者となっていたのはK氏だった。筆者は上海に出張する度にK氏と食事をご一緒させてもらった。その席には、大林組の現地トップN氏も同席され、苦労話をお聞きした。たとえば、ホテル敷地内に地下壕(ごう)のようなものがあり、その処理をどうするかについて、上海側との交渉がなかなか進展しないとか、あるいは軟弱地盤のため基礎のくい打ちに大変苦労したなど常に何らかの問題を解決するよう迫られていた。その中でも、K氏やN氏は、常に前向きに問題解決を図ろうとしていた。

ホテルの施設として特筆すべきは、大宴会場となっている旧ボールルーム(舞踏場)だ。楕円(だえん)形の大広間内装は、旧フレンチクラブ時代の面影を残しつつ、絨毯(じゅうたん)が敷き詰められ、見事な佇(たたず)まいを見せている。大広間に至る螺旋(らせん)階段は優美そのものだが、工事の最中に壁板をはがしたところ、文革中に隠されていた見事な浮彫(レリーフ)が現れた。それは、そのまま保存されている。

建設工事も後半になると、ホテルマネジメントを担当するホテルオークラの幹部(A取締役他)が上海に度々来られ、ホテル従業員の採用や訓練を始めた。花園飯店は、自前で職業訓練校を設立するとともに、従業員数十人ずつを日本のオークラに送り込み、日本語会話を始めホテルサービスに関する研修に明け暮れた。仮営業前には、A氏他がホテル建物に泊まり込み、実地で研修を行った。当時の中国には「現代的なホテルサービス」といったものはほぼ存在していなかったので、その苦労は想像に余りある。A氏は、夜中にもホテル内を巡回し、問題点の把握・解決に努めていた。A氏他の指導は誠に厳しくかつ温かく、「一流のホテルサービスを中国で根付かせる」という使命感に溢(あふ)れていた。

筆者は、ホテルの仮営業開始から、何度も宿泊したが、サービスのレベルが向上する様子がよく分かった。A氏の指導は厳しかったが、従業員には大変慕われていた。

このように、K氏を始めとするオーナー・建設会社・ホテルマネジメント会社のチームワークの良さによって、艱難(かんなん)辛苦を乗り越え、花園飯店は1990年にグランドオープンを迎えた。当初は折悪しく、6・4天安門事件の影響で客足が伸びず、苦戦を強いられた。しかし、その後は、ホテル施設およびサービスのすばらしさが徐々に浸透し、上海におけるトップホテルとしての名声を確立した。

花園飯店は、現在も、日本人を始めとする外国人観光客やビジネスマンに好評を得ている。同ホテルの口コミには「安心して泊まれる」「料理が美味しい」など好意的な意見が多い。所有権が錦江グループに移行した後も、ホテルのマネジメントは、オークラニッコーホテルマネジメントが担当しており、日本流のサービスを継続している。日本人スタッフを常駐させ、日本流のサービスを継続することは、錦江グループからの要望だった。

【特別掲載】

参考文献

小原篤次・神宮 健・伊藤 博・門 闖編著(2019)『中国の金融経済を学ぶ』ミネルヴァ書房。

六四回顧録編集委員会編(2020)『証言 天安門事件を目撃した日本人たち』ミネルヴァ書房。