Commentary

中国近現代史研究者への逆風と活路

一次史料をめぐって

この国民大会に関する研究は、1990年代以降、台湾や日本ですすみ、関連する個別研究は中国でも出されるようになった。

近年の日本語で出版された学術書に限ったとしても、拙著『対立と共存の日中関係史――共和国としての中国』(講談社、2017年)や金子肇『近代中国の国会と憲政――議会専制の系譜』(有志舎、2019年)などがある。また、中国においては、2010年代前半に民国期の議会史に関する専門書が相次いで刊行され、近年で言えば、聶鑫『代議制の試行と改良――中国近代における国会制度の模索〔代議制的嘗試与改良――中国近代国会制度的探索〕』(北京:商務印書館、2021年)が世に問われた。国民大会を全面的に考察した学術書が中国で登場する日は、もしかしたら近いのかもしれない。

では、以上のような国民大会に関する研究を支えている史料的基盤は、どうなっているのだろうか。

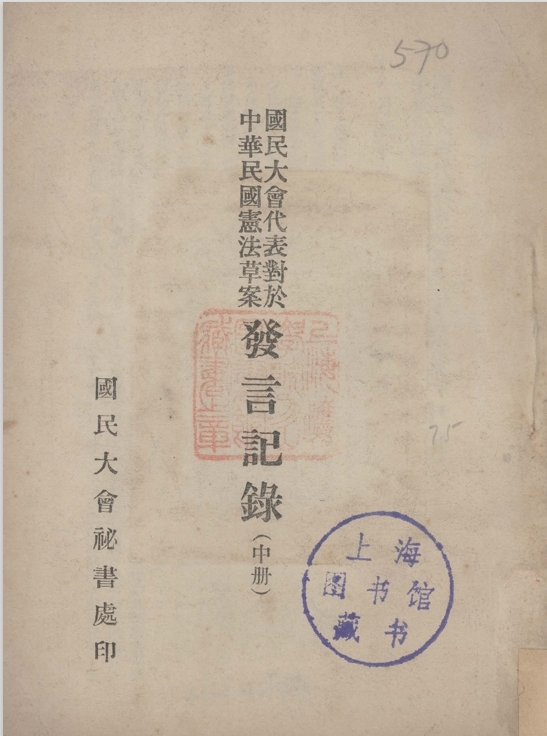

『国民大会代表の中華民国憲法草案に対する発言記録』

筆者が院生からポスドクだった頃(1990年代後半~2000年代前半)、南京の第二歴史檔案館で閲覧可能だった国民大会秘書処編印『国民大会代表の中華民国憲法草案に対する発言記録〔國民大會代表對於中華民國憲法草案發言紀錄〕』上中下(1946年)は、第一級の史料だった。当時の申請番号は「国民大会檔案451-重12」である。この史料を読めば、誰が何をどのように発言し、当時の中国が主にどのような問題に直面していたのかが手に取るように分かる。

この頃の第二檔案館は、海外の研究者にも開放的だった。御高名な研究者とも閲覧室で会話でき、研究が発展していくことを実感できた。しかし、2010年代半ば以降、第二檔案館の一次史料は、出版のための史料整理あるいは出版による史料公開という名目のもと、徐々に閲覧できなくなった。史料の公開状況が改善されたという話は、私たちと今も積極的に学術交流して下さっている中国の研究者たちからはほとんど聞こえてこない。

ところが、である。

『国民大会代表の中華民国憲法草案に対する発言記録』は、北京の中国国家図書館などで公開されていることが、2010年代以降、海外でも知られるようになった。筆者も、中国各地の公共図書館などで全文を入手し、今も日々の研究に役立てている。

さらに、同時に参照すべき一次史料も、日に日に入手しやすくなっている。

たとえば、国民大会秘書処編印『国民大会代表の中華民国憲法草案に対する意見集〔國民大會代表對於中華民國憲法草案意見彙編〕』(1946年)という一次史料がある。これは、台湾の中央研究院近代史研究所などで容易に閲覧できる。あるいは、国民大会秘書処編印『国民大会実録』(1946年)や国民大会秘書処編印『国民大会代表提案原文』(1946-1947年)なども、現在割と簡単に確認できるようになった。「台湾華文電子書庫」( https://taiwanebook.ncl.edu.tw/zh-tw )では、『国民大会代表提案原文』の一部が公開されている[3]。

中国近現代史研究を日本からも前進させるために

もちろん、一番の理想は、海外の研究者が南京の第二歴史檔案館を利用するメリットをかつてのように実感できることである。現時点で第二歴史檔案館の公式HPを確認すると、現在調査できる檔案のリストには国民大会檔案は含まれていない。それどころか、存在そのものがかき消されているようにも感じられる( http://www.shac.net.cn/cdzn/xxcdfw/ )。筆者の単なる誤認だと信じたい。

しかし、上述したように、海外の中国近現代史研究者が取り組めそうなことは、見方によっては、むしろ格段に広がっているとも言える。ここに、日本側の関連する史資料を組み合わせれば、日本から世界の中国近現代史研究を牽引するような新たな成果を打ち出せそうである。日本で中国近現代史に関心を持っている若手研究者は、腰を据えて新しい実証研究に堂々と取り組めるのではないか。私たち旧くなりつつある世代は、若手の新しい実証研究に大いに期待している。なぜなら、ICT時代だからこそ、史料的根拠に基づく実証研究の意義がますます高まっているからである。

[1]公益財団法人東洋文庫の学術情報リポジトリ( https://toyo-bunko.repo.nii.ac.jp/ )で『リットン調査団 満鉄特製アルバム』や文化大革命期の訪中記録などが整理されている。

[2]さすがに「檔案」とよばれる公文書(個人の経歴などに関する記録も含む)そのものは、台湾の国史館や中央研究院や政治大学で正規に公開されているものを除けば、ほとんどみかけない。

[3]これらの一部は、日本貿易振興機構アジア経済研究所や公益財団法人東洋文庫など日本でも閲覧できる。