Commentary

1990年代日本の香港ポップス・ブーム

「継承されない越境の記憶」を掘り起こす

「アジアン・ポップス」の流行

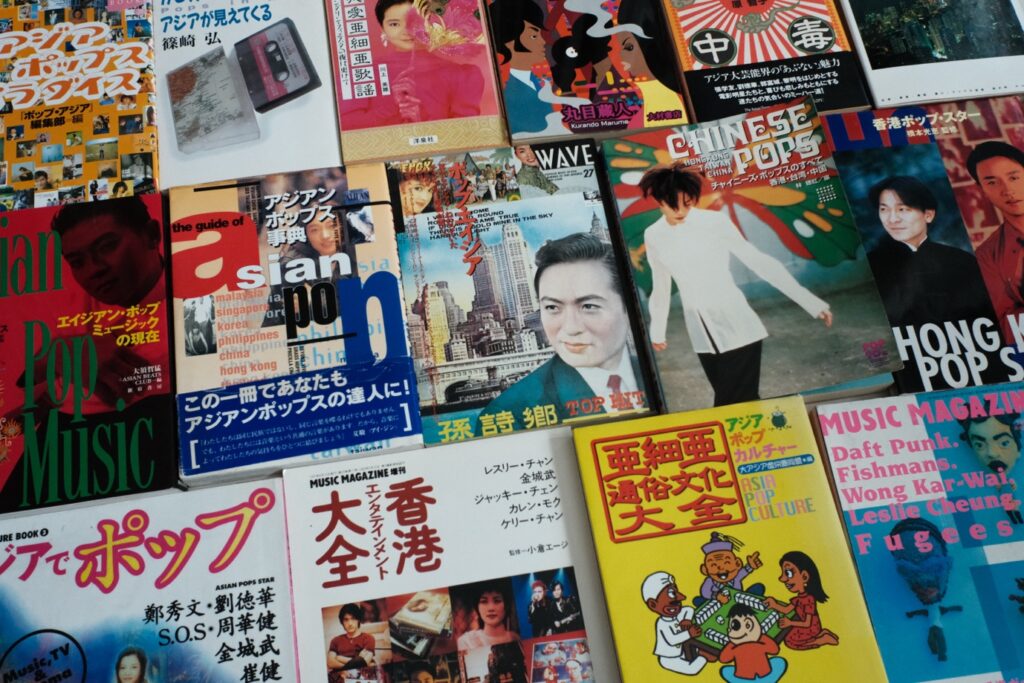

「アジアン・ポップス」という言葉が、日本のさまざまなメディアに登場するようになるのは、1990年代半ばのことである。1995年に『POP ASIA』、『Asian Pops Magazine』という専門誌が創刊されたことは先述の通りである。同じ年にはTokyo FM出版から『アジアンポップス事典』も刊行されている。

さらに遡(さかのぼ)れば『ミュージック・マガジン』や1984年創刊のエスノ・トラッド専門誌『包(PAO)』といった音楽雑誌は1980年代半ばごろからアジアの同時代のポピュラー音楽を取り上げ始めている。1987年には、篠崎弘が朝日新聞の連載「ポップ・アジア」で香港を含む東アジア・東南アジア各地のミュージシャンを紹介している。この連載は1988年に『カセット・ショップへ行けばアジアが見えてくる』(朝日新聞社)として単行本化された。

1990年11月には西武セゾン・グループのレコードショップ「Wave」が制作に関わるカルチャー雑誌『Wave』が「ポップ・エイジア」という特集号を刊行した。また同じ月から、レコード・レーベル「P-VINE」を経営するブルース・インターアクション社の雑誌『Black Music Review』[3]が「Asian Music Review」という連載を開始(〜1995年8月)している。1993年には、ややマニアックで難解だったこの連載の「アンチョコ」[4]として企画されたガイドブック『エイジアン・ポップ・ミュージックの現在』(大須賀猛+ASIAN BEATS CLUB編;新宿書房)が刊行された。

これらのディスクガイド的記事・書籍はいずれも非常にコアな内容であり、まだ一部の音楽好きに読まれていただけだったのではないかと思う。しかし、1994年に入ると、アジアのポピュラー音楽を軽妙に取り上げるフジテレビ系列の深夜番組『アジアNビート』の放送開始もあってか、一般誌にもアジアの音楽を取り上げる記事が散見されるようになる(『non・no』1994年5月20日「話題のアジアン・ビート、もう聴いてみましたか?」など)。

この年からは、メジャー・レーベルも「ASIAN WAVE」(ポリドール)や「WEASIAN WIND」(ワーナー)などと銘打って、香港をはじめとするアジアの歌手たちの国内盤を続々とリリースした。1994年7月の『AERA』の記事は、ヴァージン・メガストア新宿店の「週末のアジアポップスのコーナーは、商品の補充もできないほどの人だかり」だと伝えている[5]。

こうしてじわじわ広がった流行が1995年の専門誌の刊行につながったのだろう。

香港化・中華化するアジアン・ポップス

これらの雑誌、書籍を細かく見てみると、同じ「アジア」という括(くく)りの中でも、スポットライトの当たる地域が微妙に変化していることがわかる。

1990年代初頭は、明らかに東南アジアが中心だった。WAVE特集号「ポップ・エイジア」(1990)も『エイジアン・ポップ・ミュージックの現在』(1993)もシンガポール(とくにディック・リー)をはじめとする東南アジア諸国の紹介から始まっている。『Black Music Review』の「Asian Music Review」でも当初は東南アジア(とスリランカ)の音楽ばかりが紹介されており、台湾や香港など中華圏に関する記事が登場するのは、連載開始から2年以上が経過した1993年以降のことである[6]。

一方で1994年以降のメジャー各社の国内盤は香港など中華圏の歌手が中心となっており、1995年の『アジアンポップス事典』も「香港」、「中国」、「台湾」の紹介から始まっている。

「アジアン・ポップス」として扱われる地域の変遷は、同時代的にも観察されていた。ラテン音楽専門誌『Latina』の1996年の記事は「93年の『エイジアン・ポップ・ミュージックの現在』は明らかに熱帯アジア(シンガポール・マレーシア・インドネシア)に力点。が、2年後の『アジアンポップス事典』では、エスニック趣味的なアジア音楽関心から、ビジネス対象としてアジア音楽が脚光を浴びてきた状況が読み取れる。対象ミュージシャンが極東アジア、とくに中国系が多く、しかもアイドル的扱い」と書いている[7]。