Commentary

1990年代日本の香港ポップス・ブーム

「継承されない越境の記憶」を掘り起こす

香港映画『トワイライト・ウォーリアーズ 決戦!九龍城砦』が日本で大きな注目を集めている。今年1月中旬の公開から、SNSなどを通じて徐々に話題となり、雑誌『anan』でも同作に関連する特集が組まれた。執筆現在(2025年5月)も全国各地で上映が続いており、日本での興行収入は5億円を突破したという(この映画及び背景となる香港の歴史については、倉田明子「香港史・香港人にとっての九龍城寨」に詳しい)。

香港のカルチャーが日本でこれほど話題になるのは、いつ以来だろう。

香港カルチャーの受容のピークは1990年代

私は普段、音楽を中心に現代香港のポップカルチャーを研究しているのだが、1年ほど前から、研究の一環として、香港のカルチャーを取り上げた日本の雑誌記事や書籍を収集している。日本における香港カルチャーの受容史を整理したい、という思いからだ。

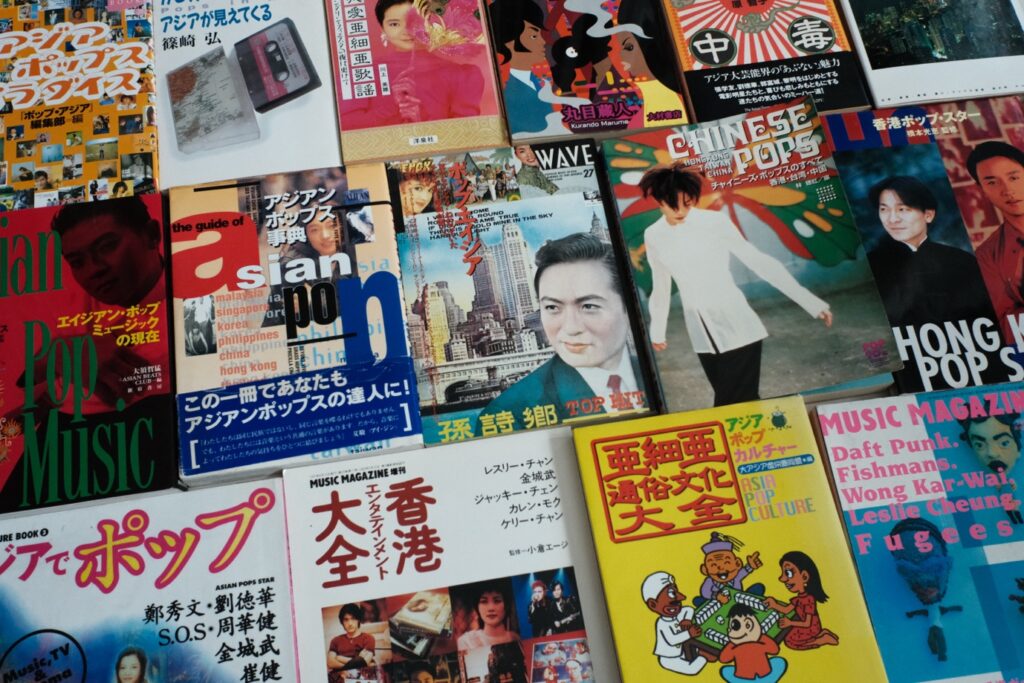

香港カルチャーに関わる記事や出版物が突出して多いのは、やはり1990年代である。この時期には、王家衛(ウォン・カーウァイ)作品をはじめとする香港映画が注目を集め、一般誌でも「香港明星」(香港スター)に関する特集が多く組まれた。音楽方面でも、香港も含むアジア各地の音楽が「アジアン・ポップス」として盛んに紹介され、1995年には『POP ASIA』、『Asian Pops Magazine』という専門誌も創刊されている。

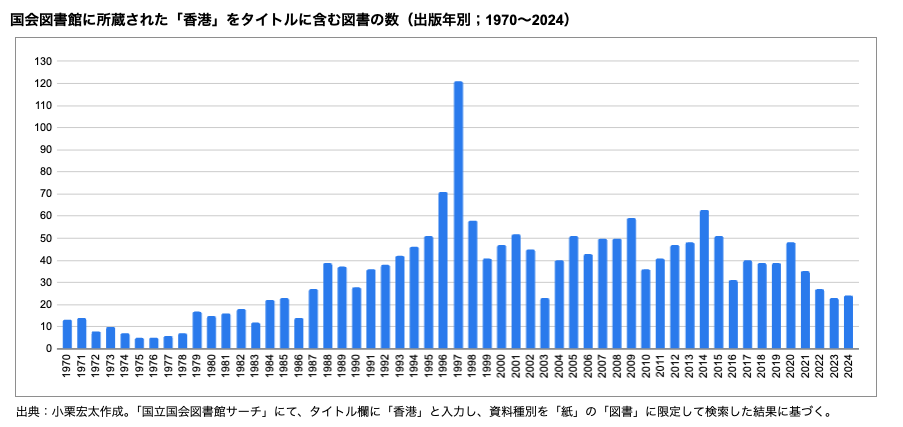

1997年の中国への「返還」もあり、香港情勢全般への関心が高まっていたこともあるのだろう。国会図書館の蔵書のうち、「香港」をタイトルに含む書籍の数を出版年別に調べてみると、やはり1997年が突出している。

継承されない越境の記憶

私は1991年生まれであり、この流行に関するリアルタイムの記憶はない。私が物心付く頃には、日本はすでに「韓流ブーム」の真っ只中で、香港のカルチャーは身の回りでも、普段目にしているメディアでも、あまり話題になっていなかった(筆者と香港カルチャーとの出会いについては「著者に聞く④――小栗宏太さん」を参照)。

香港映画(やインド映画)の紹介者として知られる松岡環(敬称略;以下同)は、ちょうど「韓流ブーム」の頃に書かれた論考において、「韓流」が大きくクローズアップされることで、それ以前から香港も含むアジア圏のカルチャーを愛好してきた人々の体験が「継承されない越境の記憶」となってしまうことへの危惧を表明している [1]。

韓流については、ブームを振り返る書籍や、研究所の類も多く刊行されている[2]。ところが、1990年代の香港ブームについては、その歴史を体系的にまとめた書籍や記事は、ほとんど見当たらない。このままでは、このブームの記憶は、まさに松岡環がかつて危惧した通り、後の世代に受け継がれることなく、忘れ去られていってしまうのではないか。

私が、この時代の香港関連の刊行物を収集し始めた動機もそこにある。自分と同じようにリアルタイムを経験していない世代のために、このブームの歴史を整理したいと思ったのだ。

本稿では、その進行中の研究に基づいて、日本における「アジアン・ポップス」の流行について、そしてその中における香港の位置付けについて、当時の刊行物に基づいて整理したい。

なお、あくまで刊行物の傾向に基づく整理なので、当時を知る方の中には「そんなの違う」「他にはこんなこともあったぞ」ということもあるかもしれない。本稿の末尾には連絡先を記しているので、その頃の事情に詳しい方はぜひご連絡願いたい。